建畠大夢

日本彫刻界の第一人者「建畠大夢」とは

建畠大夢は、日本彫刻界の第一人者と称される人物です。大夢(本名は弥一郎)は、明治13年(1880)有田川町境川に生まれました。大夢という雅号は、中国の格言「人生の悟りを大夢という」からとったと言われています。

建畠大夢の生涯

19歳で野上尋常高等小学校高等科を卒業した大夢は、外祖父の強いすすめにより医者を志すことになり、大阪で医院を開いていた叔父の小林山卿(さんきょう)のもとに身を寄せて医学の基礎知識を学びました。

明治34年(1901)大阪医学校予備科に入学しますが、医学に魅力を感じることはなく、やがて画家を志望するようになりました。早くから大夢の芸術家としての才能を認めていた山卿は、画家へ転向することに同意します。明治36年(1903)24歳で京都美術工芸学校に入学しましたが、「絵画科」が満員であったため、一旦欠員が生じていた「彫刻科」に入学したことがその後の人生を決定づけることになりました。

医者になることを期待していた親からは、勘当扱いとなって学費の援助もなくなり、苦学の道を歩むことになります。しかし、入学後に制作した木彫りの彫刻が絶賛されたことで彫刻に自信をもつようになり、京都在住の4年間は寝食を忘れるほど彫刻に熱中するようになりました。

明治40年(1907)京都美術工芸学校を卒業した大夢は、更なる研鑚を志して東京に遊学することを決意しますが、叔父の山卿からは学費援助を断られてしまいます。しかし、大夢の意思は固く、ほぼ無一文で上京を果たします。上京後、東京美術学校の正木校長に入学を嘆願し、その熱意が認められた大夢は彫刻科の白井雨山(うざん)教授の理解もあって東京美術学校へ入学することができました。

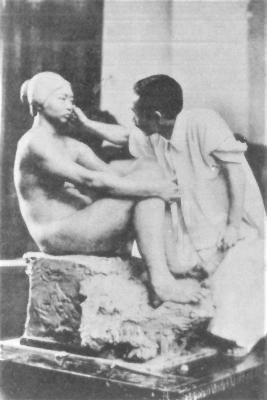

入学後は、大夢の才能が瞬く間に認められ、明治41年(1908)にはヘビを体に巻きつけた等身大の裸婦像「閑静」を第2回文部省美術展覧会(文展)に出展し、彫刻では最高の三等主席に輝きました。美術学校2年生での入選は、「未曾有の天才が天降った」と新聞紙上でも絶賛され、一躍彫刻家建畠大夢の名が日本美術界に知れ渡ることになりました。

その後も文展に入選を続け、明治44年(1911)東京美術学校彫刻科を首席で卒業しました。卒業後も毎年入賞を果たし、大正5年(1916)第10回文展では出品作の「絶望」が特選となりました。

大正8年(1919)には、38歳にして帝国美術院展覧会の審査員に任命され、翌年には東京美術学校の教授となりました。昭和2年(1927)帝国美術院会員に就任し、昭和12年(1937)には帝国芸術院初代会員を仰せつかるなど、日本彫刻会の第一人者として名をはせました。昭和12年(1937)に制作された「伊藤博文像」は、今も国会議事堂の中央広間に設置されています。

日本近代彫刻の本流を築いた天才彫刻家の大夢は、昭和17年(1942)63歳の生涯を閉じました。現在、120点を超える作品が知られています。

憩う女を制作中の大夢(大正14(1925)年)

このページに関するお問い合わせ

社会教育課

〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4513(直通、平日8時30分~17時15分)

電話番号:0737-52-2111(代表)

ファクス:0737-32-4827

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年08月15日