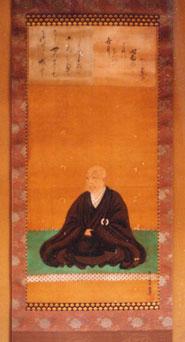

宗祇法師

「心の連歌師」宗祇法師

定輪寺蔵

宗祇は西行、松尾芭蕉と並んで 放浪三代詩人と呼ばれるとともに、連歌を大成し、幅広く世に広めた連歌界の巨匠です。

宗祇法師は応永28年(1421)、紀伊国藤波荘(有田川町下津野)で生まれたと言われています。幼少期については明らかではありませんが、やがて京都に上り、本格的に連歌に取り組むようになりました。 そして、代表作である「三無瀬三吟百韻」(みなせさんぎんひゃくいん)をはじめ、文化価値の高い作品を次々と発表しました。

当時の連歌が単にことば遊びのおもしろ味を競い、賭博を伴ったものであったのに対し、宗祇は格調高い文学性と芸術性の高いものへと変化させていきました。

やがて彼の名は全国に広がり、時の将軍足利義尚から連歌師としては最高の役職である「連歌会所奉行」を、朝廷(後土御門天皇)からは「花の下」(はなのもと)という最高の称号を与えられ、連歌師最高の位にまで達しました。

漂泊の詩人とも呼ばれた宗祇は、諸国をめぐって連歌の普及に尽力しましたが、旅の途中に箱根湯本の早雲寺で82年にわたる生涯を終えました。その亡骸は弟子たちによって宗祇の愛した富士山に近い裾野の地の定輪寺に葬られました。

「連歌とは」

連歌とは、二人以上数人で歌を順番に詠む短歌遊びで、鎌倉時代から室町時代にかけて貴族や武士社会で盛んに行われました。 宗祇の連歌は命令表現や疑問・反語表現、願望表現など多様な表現が駆使されており、語彙には悲しむ、恨む、憂し、つらし等、心情的なものが多様されており、この2つが重なって叙情性の強いものとなっています。

このことが宗祗が「心の連歌師」と言われる所以で、「宗祇の前に宗祇なし」「宗祇の後に宗祇なし」と評されるほどの連歌界の巨匠なのです。

史跡

このページに関するお問い合わせ

社会教育課

〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2

電話番号:0737-22-4513(直通、平日8時30分~17時15分)

電話番号:0737-52-2111(代表)

ファクス:0737-32-4827

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年03月15日