心肺蘇生法~救急車が到着するまで~

私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気におそわれるかわかりません。目の前で大切な人が倒れたら、あなたは何ができますか。

助かる命を助けるために、後遺症なく社会復帰に導くためには…

そばに居合わせた人の救命処置と救命の連鎖が大切になります!

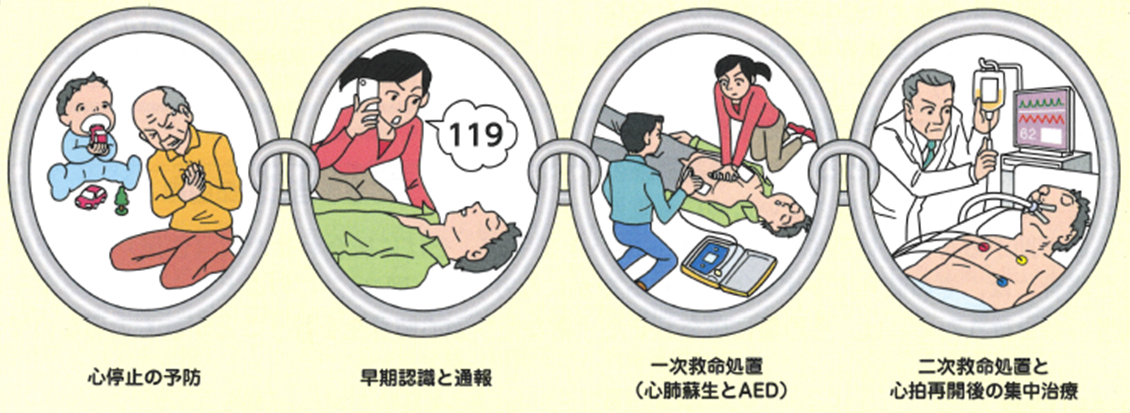

救命の連鎖

1. 心停止の予防

突然死の多くは日常生活の中において、予防ができます。

子どもの心停止の主な原因は、外傷によるけがや溺水、窒息等があります。いずれも周囲の大人が十分に注意することで予防が可能で、未然に防ぐことが一番大事になります。

成人の心停止の主な原因は、急性心筋梗塞や脳卒中があります。これらは、生活習慣病とも呼ばれており、普段の生活から生活習慣病のリスクを低下させることや、心停止に至る病気の初期症状に気づき、少しでも早く救急車を要請することが重要です。

このように、心臓や呼吸が止まってしまった場合の救命処置も大事ですが、何より突然死を未然に防ぐことが一番効果的です。

2. 早期認識と通報

早期認識とは、突然倒れた人や、反応のない人を見たら、直ちに心停止を疑うことをいいます。

心停止の可能性を認識したならば、大きな声で助けを呼び、119番通報をすることで、傷病者のもとにAEDや救急隊の到着を少しでも早めることが重要となります。

また119番通報をすることで、電話を通じて心肺蘇生等の指導を受けることができます。

3. 一次救命処置(心肺蘇生とAED)

一次救命処置とは心肺蘇生とAEDの使用によって、停止した心臓と呼吸の動きを助けることです。心臓は停止すると約15秒で意識がなくなり、時間が経過するごとに脳の機能が回復困難となります。

4. 2次救命処置と心拍再開後の集中治療

救急救命士や医師は一次救命処置の他に、薬や気道確保等の専門的な器具を使用して二次救命処置を行い心臓の動きを取り戻すこと目指します。

心臓の動きが再開したら、専門科での集中治療を行い社会復帰を目指します。

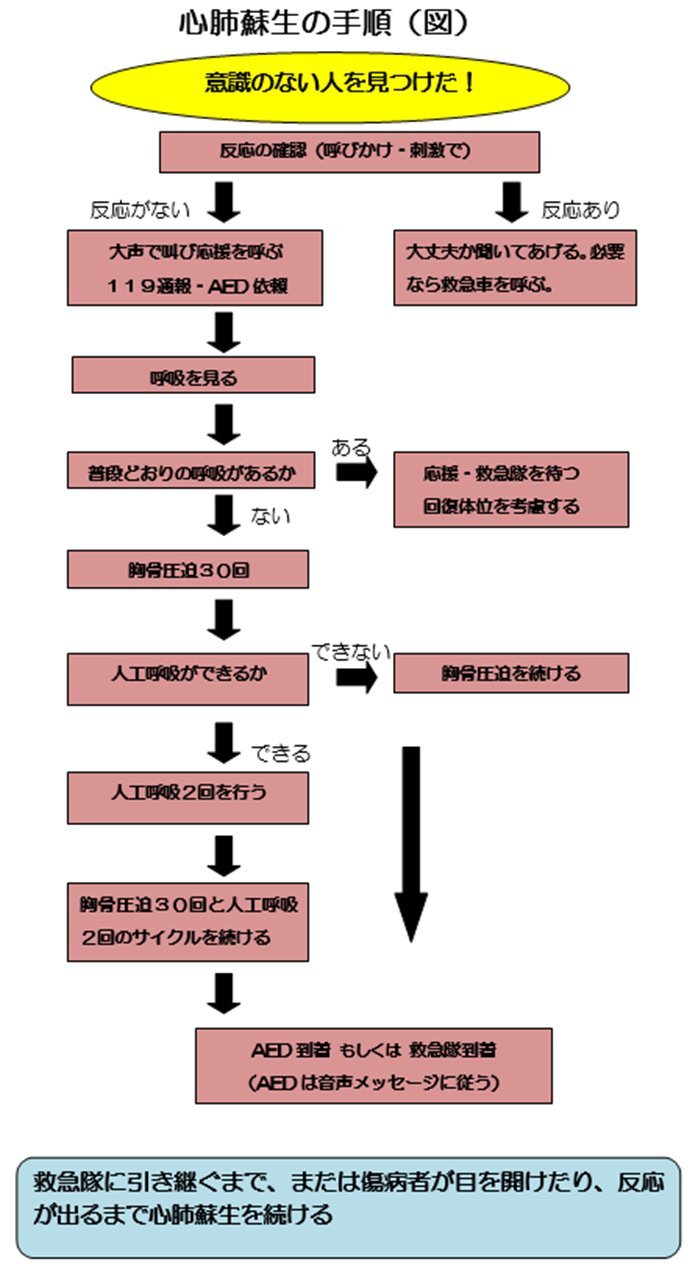

心肺蘇生法の手順

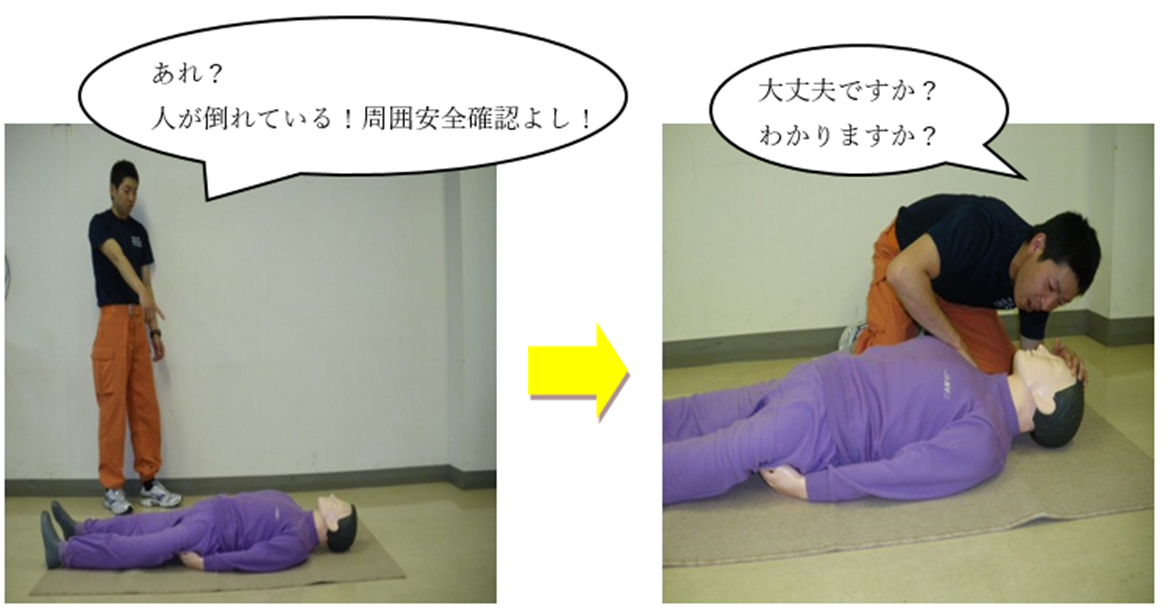

1. 意識や反応の確認を行う

人が突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合は、その人が緊急の状態であるかを確認します。この時、周囲が安全どうかを確認して近付き、意識や反応の有無を確認します。

1. 安全を確認する

車が通る道路などに人が倒れている場合は、特に注意が必要です。状況に合わせて自らの身の安全を確保してから近付く。

2. 意識や反応の確認

倒れている人の耳元で「大丈夫ですか?」または「わかりますか?」等の声掛けで呼びかけながら、肩、鎖骨付近をやさしくたたき、刺激を与え反応があるかないかを確認します。

確認の際のポイント

- 呼びかけに対して目を開けるか、何らかの返答または目的のあるしぐさがなければ「意識なし、反応なし」と判断します。

- けいれんのような全身がひきつけるような動きは「意識なし、反応なし」と判断します。

- 反応があれば相手の訴えを聞き、必要な応急手当を行います。

- 反応がない場合やその判断に自信が持てない状態であれば、心肺停止の可能性があります。

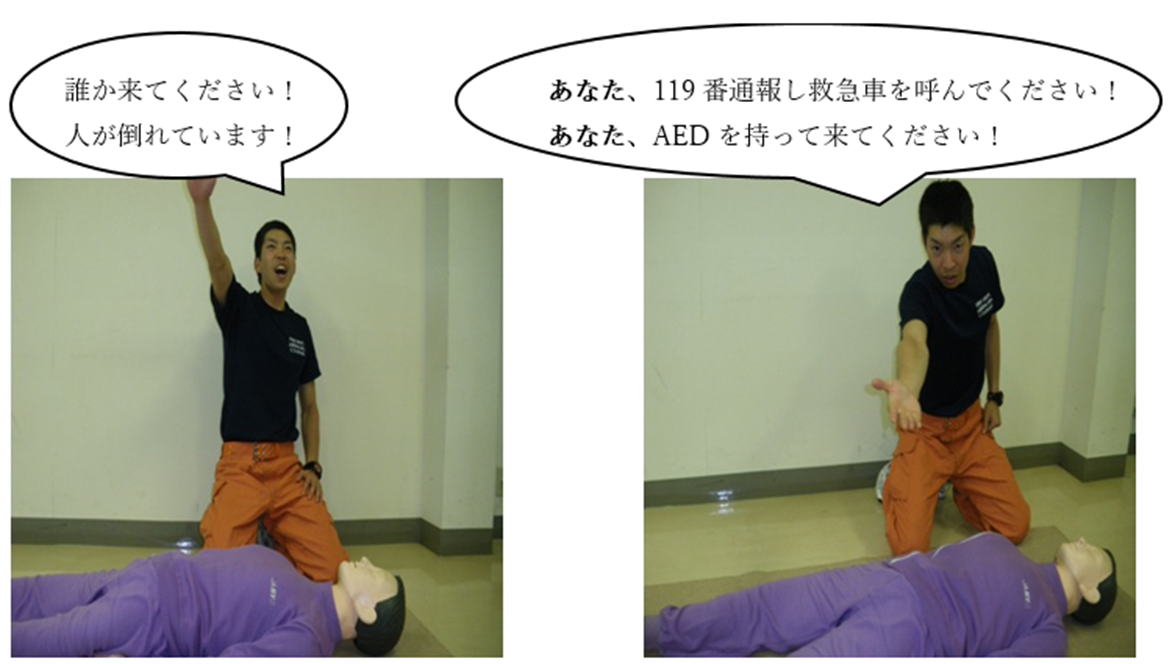

2. 119番通報(救急車の要請)とAEDの手配

緊急事態であることがわかれば、直ぐに周囲の人に助けを求め、駆け付けてくれた人に119番通報(救急車の要請)とAEDの手配を依頼します。

119番通報とAED手配のポイント

- 119番通報やAEDの依頼は、「誰か!・・・」と言ってしまうと、周りの人は誰かがやってくれると思ってしまう可能性があるので、「あなた」や「OOさん」と指名して具体的に依頼します。

- 助けを求めたが、協力者が誰もなく、救助者が自分1人の場合は、その場を離れてでも先ず、119番通報(救急車の要請)を優先してください。119番通報することで、電話を受けた通信指令員から心肺蘇生法を口頭で指導してくれます。

- 救助者が1人の場合のAED手配については、直ぐ近くにAEDのある場所がわかっていれば取りにいきます。

3. 呼吸の確認

反応のない倒れている人が呼吸をしているかどうかを確認します。呼吸の確認は倒れている人のそばに座り、10秒以内で胸や腹部の上り下がり見て「普段どおりの呼吸」をしているか確認します。

呼吸の確認の際のポイント

次のような場合は「普段どおりの呼吸なし」と判断します。

- 胸や腹部の動きがない

- 約10秒間観察しても呼吸の状態がよくわからない

- しゃくりあげるような、途切れ途切れの呼吸

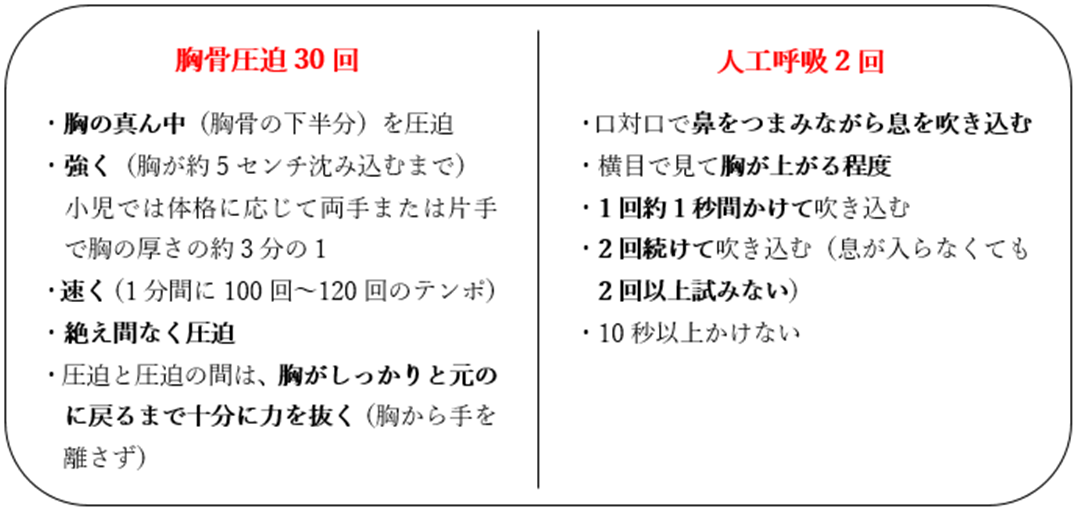

4. 胸骨圧迫

呼吸がない場合や、異常な呼吸(胸や腹部の動きがなくしゃくりあげるような不規則な呼吸)、あるいは、その判断に自信が持てない状態であれば、心肺停止と判断し、危害を恐れることなく直ちに胸骨圧迫を開始します。

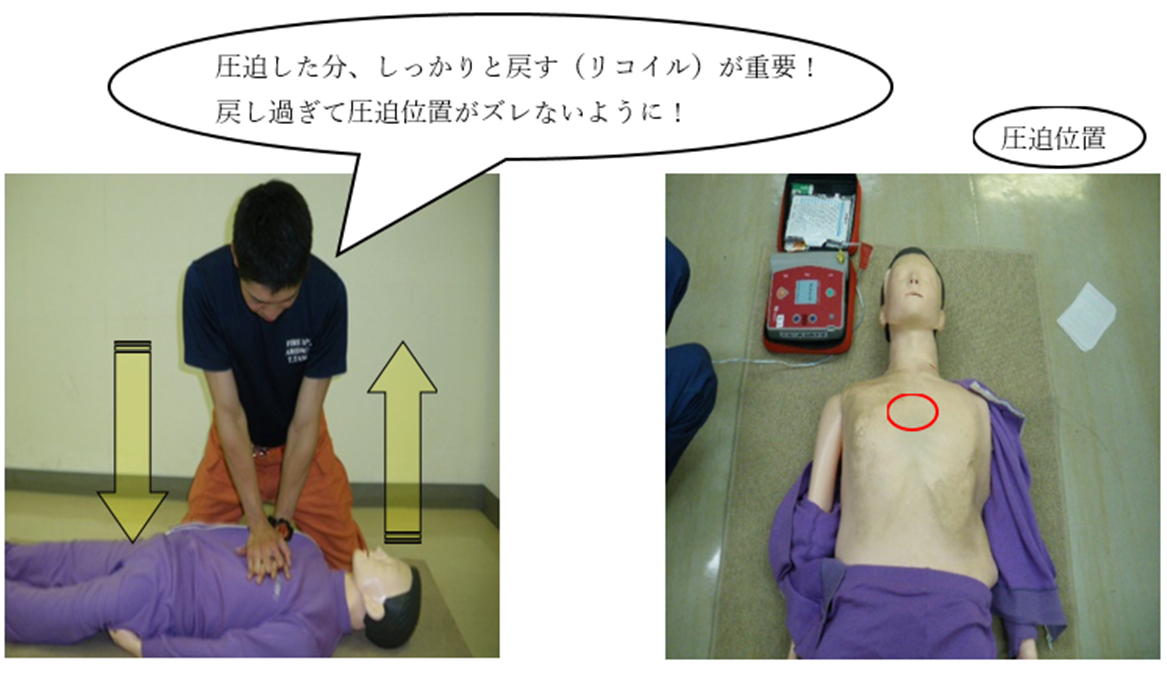

胸骨圧迫の方法

胸骨圧迫は胸の左右真ん中にある胸骨の下半分を、重ねた両手で真上から圧迫します。圧迫回数は30回で、1分間に100回から120回のテンポで連続して絶え間なく圧迫します。

胸骨圧迫の際のポイント

- 強く、速く、絶え間なく圧迫する。

- 両肘を真っすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、真上から垂直に傷病者の胸が約5センチ沈むまでしっかり圧迫します。圧迫時に肘が曲がっていたり、斜めになっていると圧迫位置がズレたり、十分な強さで圧迫することができないので注意が必要です。

- 両手を重ね、指を互いに組むことで、より強く圧迫することが期待できます。

- 圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、十分に力を抜き、胸が元の高さに戻るようにすることが重要です。しかし、十分に戻すことに意識しすぎ、圧迫位置がズレないようにしなければなりません。

- 小児では体格に応じて、両手または片手で胸の厚さの約3分の1が沈むまでしっかり圧迫します。回数と速さは成人と同じになります。

- 心肺蘇生を行っている間は、AEDの使用や人工呼吸を行うための時間以外は、胸骨圧迫をできるだけ中断せずに、絶え間なく続けることが大切です。

- 心肺蘇生を行っている総時間のうち、実際に胸骨圧迫を行っている時間が占める割合を「胸骨圧迫比率」といい、60%以上が望ましいとされています。

5. 気道確保と人工呼吸

30回の胸骨圧迫が終わったら、直ちに気道を確保し人工呼吸を行います。

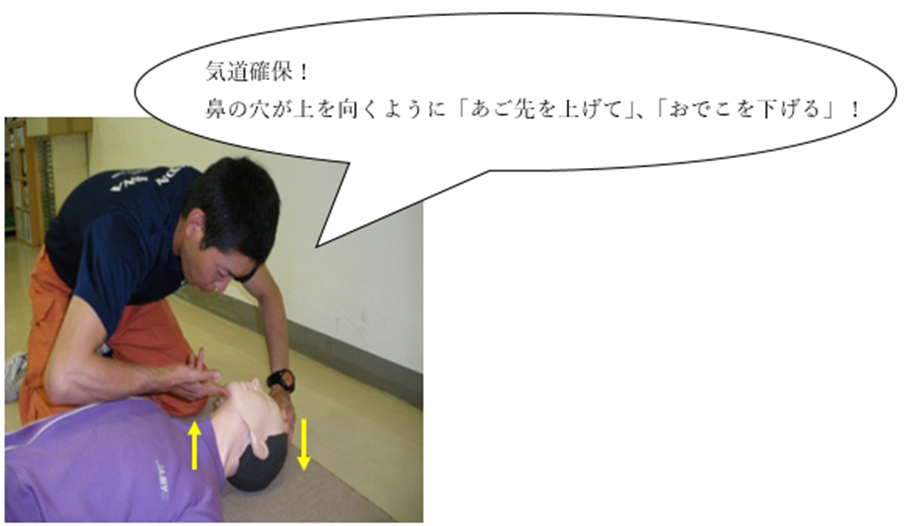

1. 気道確保

片方の手(倒れている人に対して頭側の手)を額に当て、もう一方の手の指先をあご先に当てて、頭を後ろにのけぞらせるようにあご先を上げます。

気道を確保することで、喉の奥が広がり、空気を肺に通しやすくすることができます。

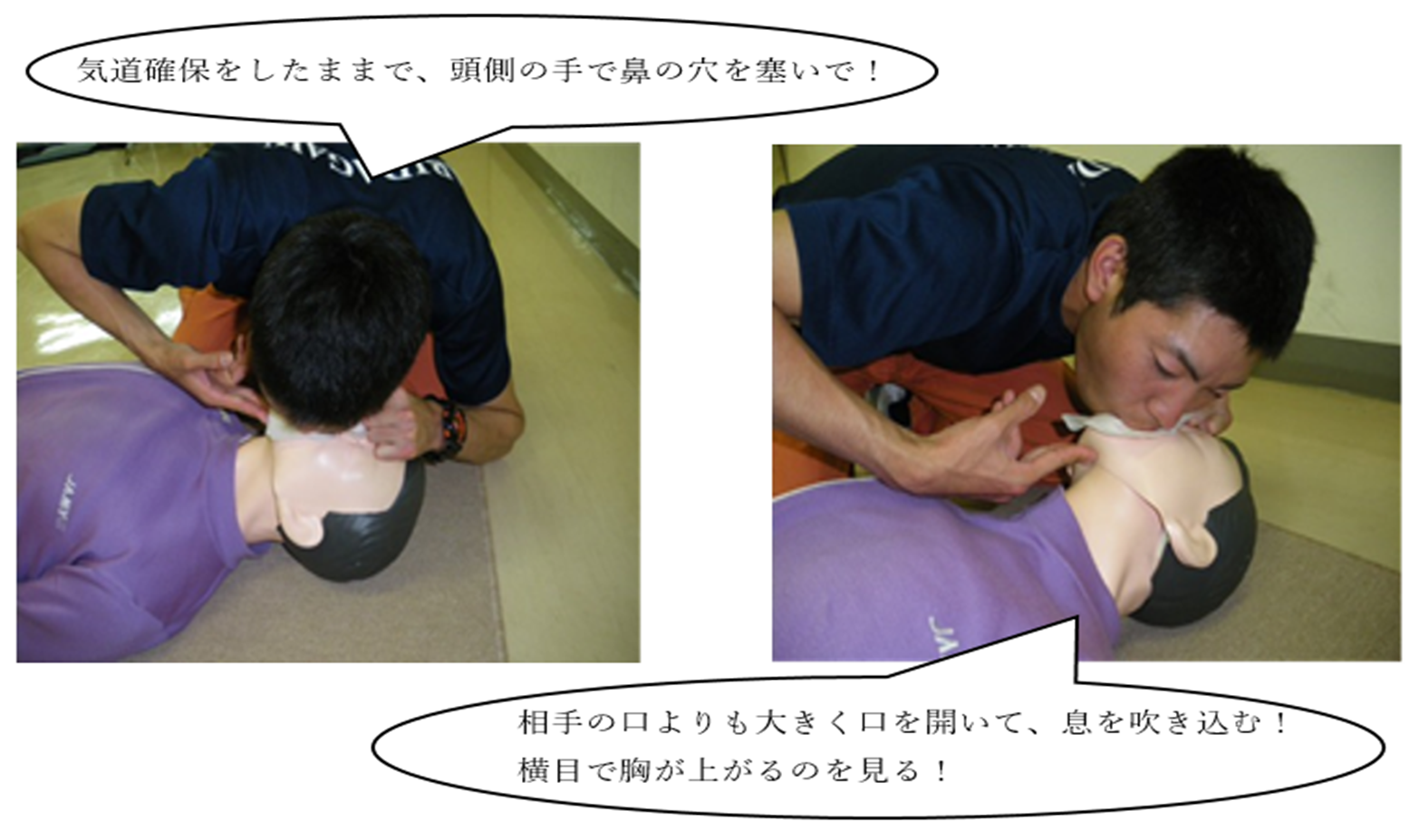

2. 人工呼吸

気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で鼻の穴をふさぎ、口を大きく開けて相手の口を覆うようにして息を約1秒かけて吹き込みます。この時、横目で胸が上がるのを確認し、いったん口を離し、同じ要領でもう1回吹き込みます。

人工呼吸の際のポイント

- 2回の吹き込みで、いずれも胸が膨らむのが理想ですが、胸が上がらず人工呼吸ができていなくても吹き込みは2回までとし、直ぐに胸骨圧迫を再開します。

- 人工呼吸を行っている間は胸骨圧迫が中断しますが、その中断時間は10秒以上とならないようにすることが重要となります。

- 口から血が出ていたり、嘔吐物が付着している等、口と口を直接接触させて人工呼吸行うことがためらわれる場合には、人工呼吸を省略し、胸骨圧迫のみ続けます。

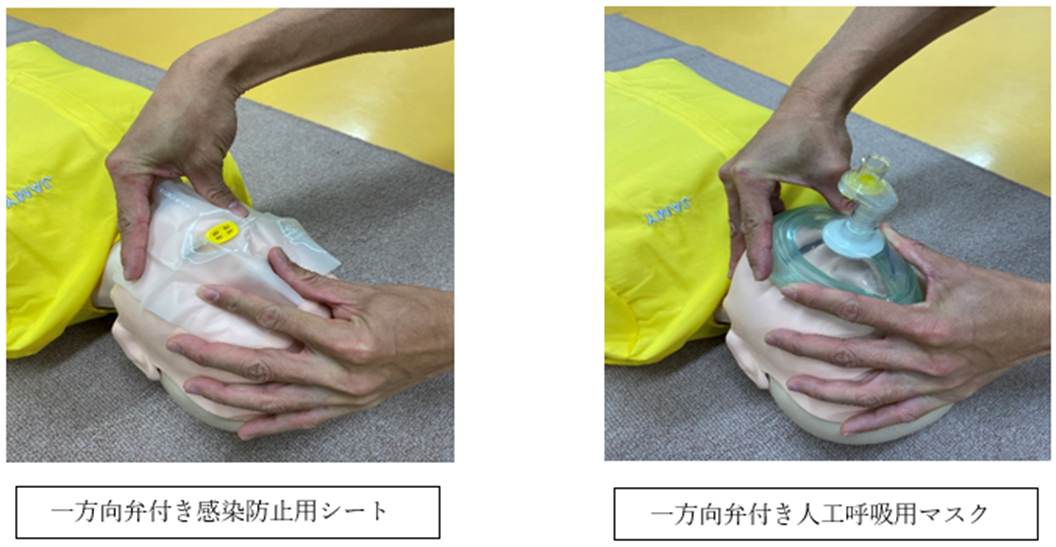

- 感染防止のための防護具(一方向弁付き感染防止用シート、人工呼吸用マスク)を持っていると役立ちます。

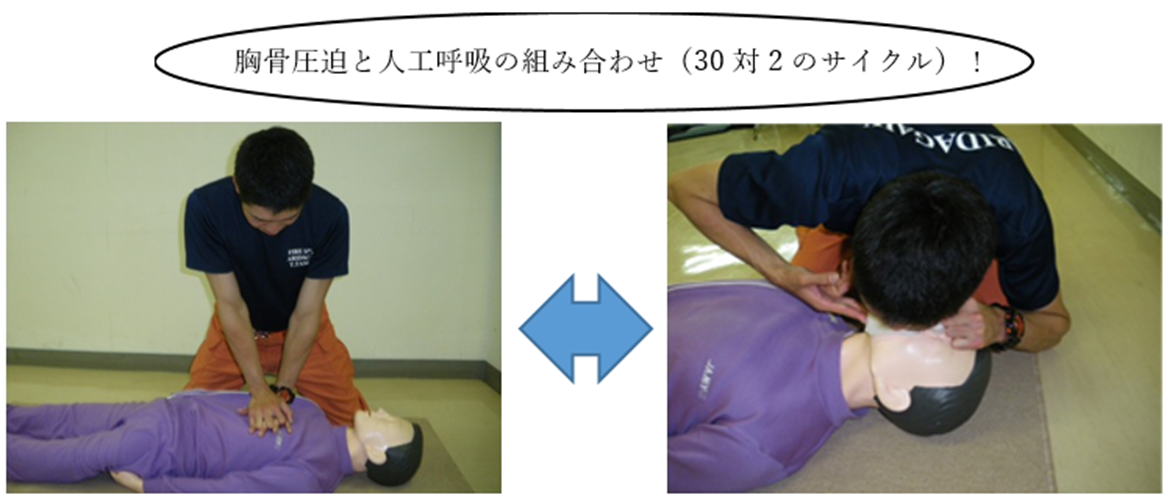

6. 心肺蘇生法(胸骨圧迫と人工呼吸)の継続

胸骨圧迫30回を連続して行った後に、気道確保をして人工呼吸を2回行います。この胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ(30対2のサイクル)を救急隊に引き継ぐまで絶え間なく続けます。

心肺蘇生法継続の際のポイント

もし救助者が2人以上いて、交代が可能な場合は、疲労により胸骨圧迫の質が低下しないよう、2分間を目安に交代するとよいでしょう。

7. AEDが到着したら(使用手順)1

AEDが到着したら直ぐに使用する準備を始めます。

AEDにはいくつかの種類がありますが、どの機種もほぼ同じ手順で使えるように設計されており、電源を入れることで音声メッセージと点滅するランプで、あなたが実施すべきことを指示してくれます。落ち着いてその指示に従ってください。

1. AEDを傷病者の近くに置く

ケースからAED本体を取り出し倒れている人の近くに置く。

2. 電源を入れる

AED本体のふたを開け、電源ボタンを押します(機種により電源ボタンが無く、ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。)

電源を入れたら、音声メッセージと点滅するランプの指示に従って操作します。

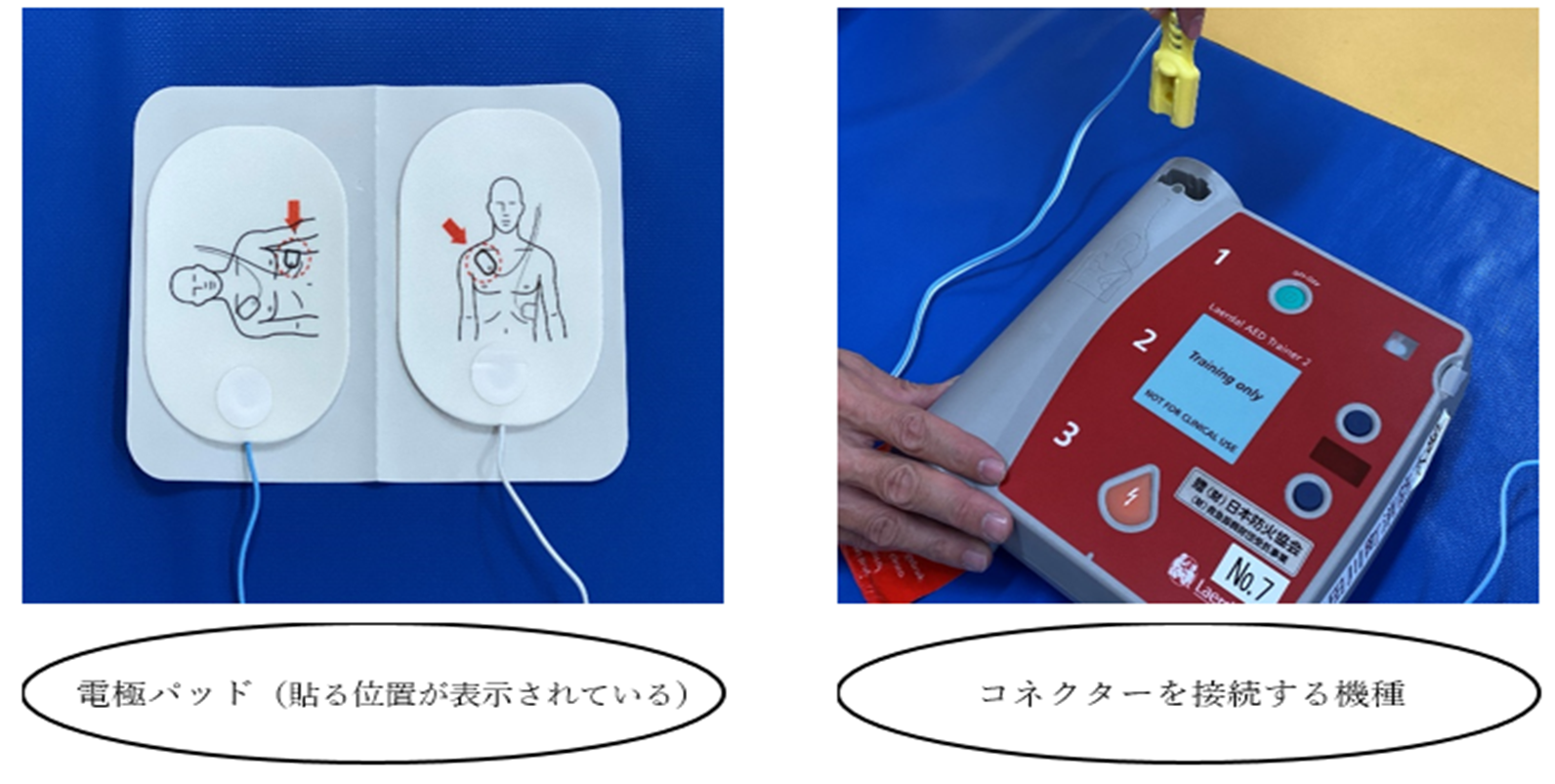

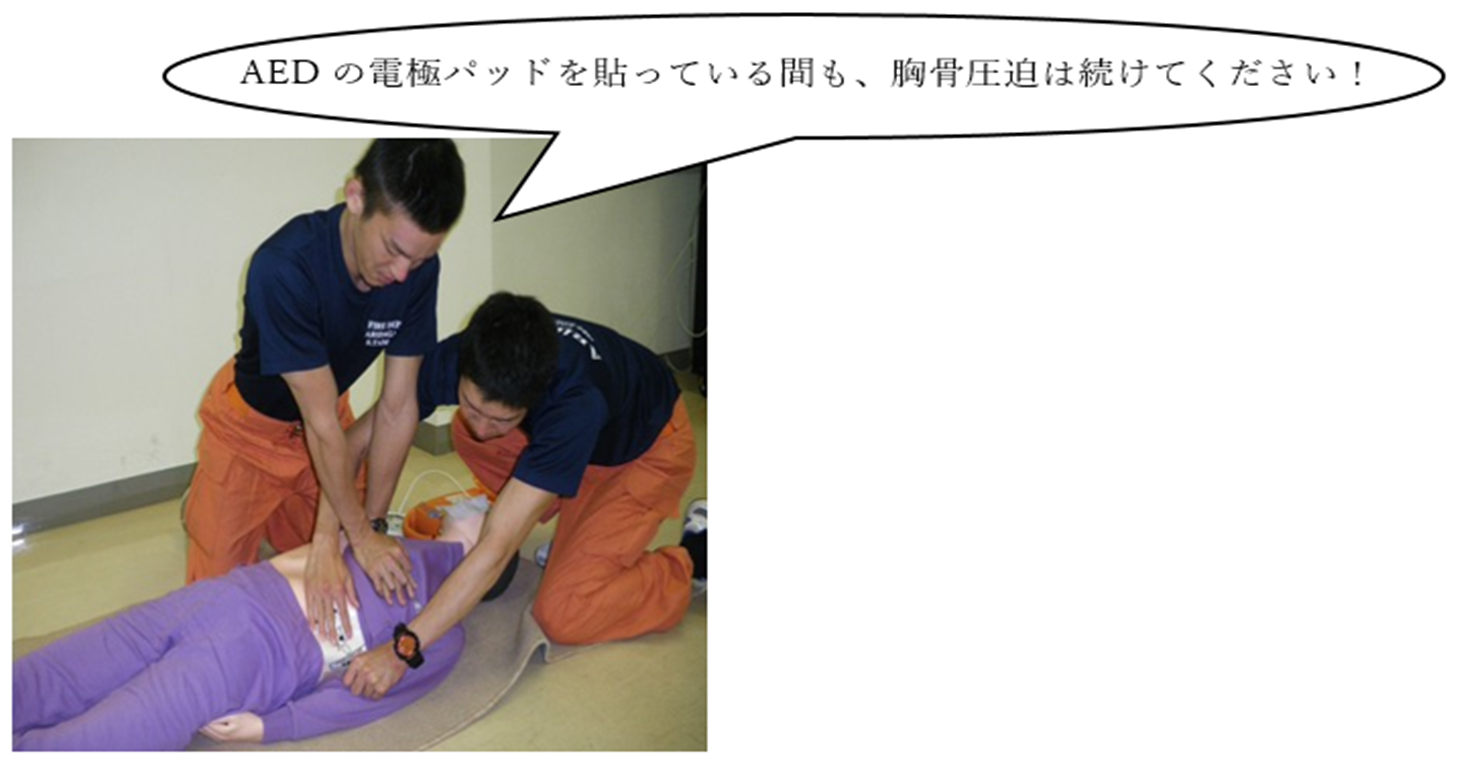

3. AEDの電極パッドを貼る

倒れている人の衣服を取り除き、胸をはだけます。

電極パッドの袋を開封し、電極パッドをシールからはがし、粘着面を倒れている人の胸の肌にしっかりと貼り付けます。

機種によっては、電極パッドのケーブルを接続するために、ケーブルのコネクタをAED本体の差込口(点滅している)に差し込むタイプもあります。

心電図電極パッドを貼る際のポイント

- 電極パッドの貼る位置は、胸の右上(鎖骨の下)と胸の左側(脇の下5~8センチ)となります。また電極パッドには貼り付ける位置が絵で表示されています。

- 電極パッドを貼る際にも、できる限り胸骨圧迫を中断することのないようにしてください。

- 電極パッドは、肌との間にすき間を作らないよう、しっかりと密着させて貼ってください。

- AEDの使用に際して年齢の制限はありませんが、成人と小児で使用する電極パッドがことなります。AEDの機種によって成人用の電極パッドと小児用の電極パッドが入っているタイプと、一つの電極パッドで切替えスイッチを操作することにより成人用と小児用の使用モードに切替えるタイプがあります。

- AEDの成人用と小児用との使用区分は「未就学児」か「就学児」であるかが基準になります。よって小学生以上は成人用での使用となります。

- もし使用したAEDに小児用の電極パッドが入っていなかった場合は、成人用を使用します。

4. 心電図電極パッドを貼る際の注意点

胸が濡れているとき

タオル等で拭き取ってから電極パッドを貼ります。

胸に貼り薬があり、電極パッドを貼る際に邪魔になるとき

喘息薬やニトログリセリン製剤等の薬が貼られていれば、それを剥がして、可能な範囲で肌に残った薬剤を拭き取ってから電極パッドを貼ります。

心臓ペースメーカーや植込み式の除細動器が確認できるとき

胸の皮膚が盛り上がって、その下に固いものが触れる場合は、心臓ペースメーカーや植込み式の除細動器が植込まれています。そのようは場合は、そこを避けて電極パッドを貼ります。

5. 周囲の目線や衣服をはだけることにためらいがある場合

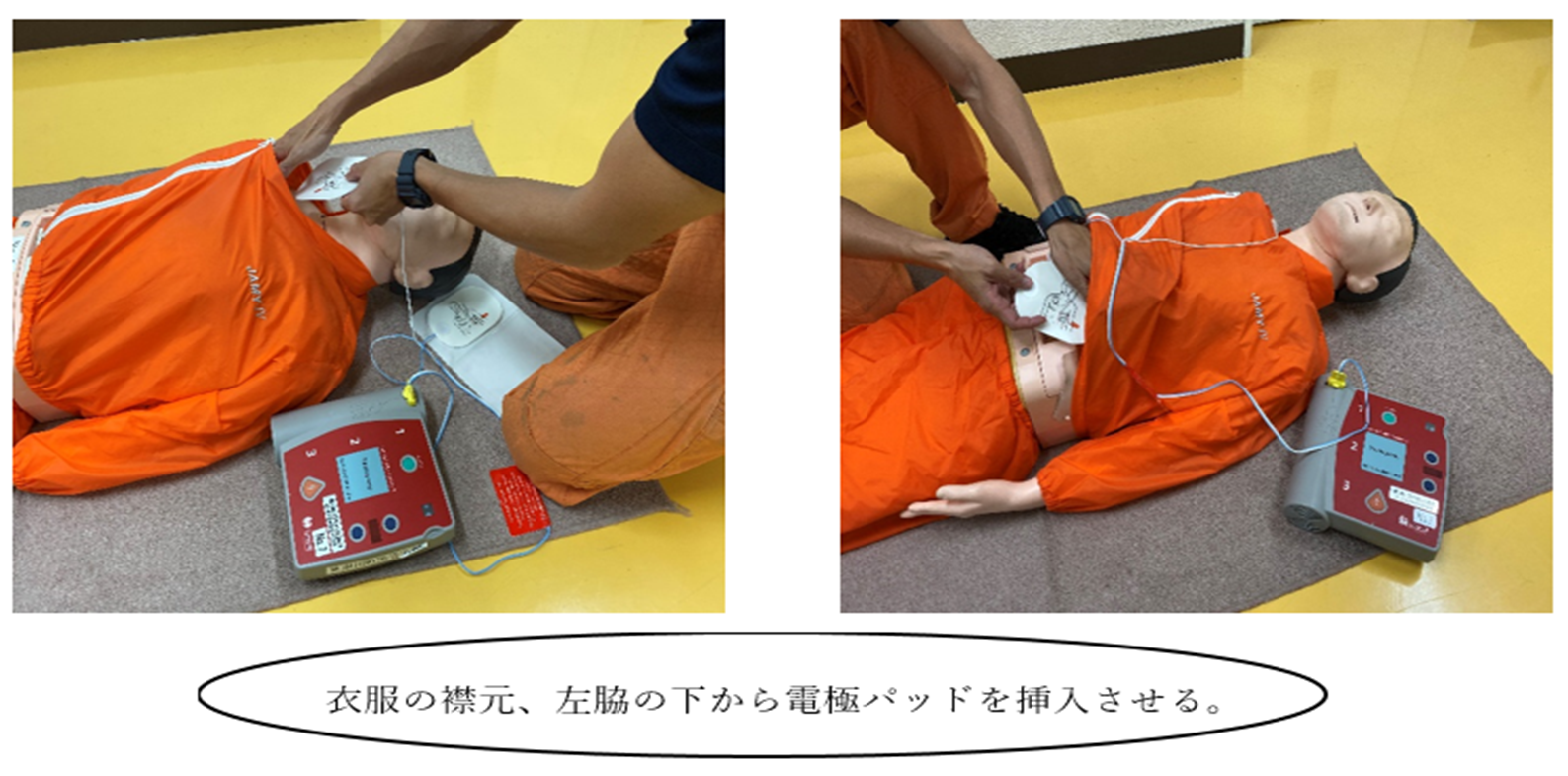

特に女性では周囲の目線や衣服をはだけることにためらいがあることから、AEDの使用率が男性にくらべ低いとの報告がされています。

下の写真のように、衣服の襟元と左脇の下の裾から電極パッドを挿入させるようにします。また女性では電極パッドを貼る際には、下着をずらすなどで対応してください。

8. AEDが到着したら(使用手順)2

AEDによる心電図解析

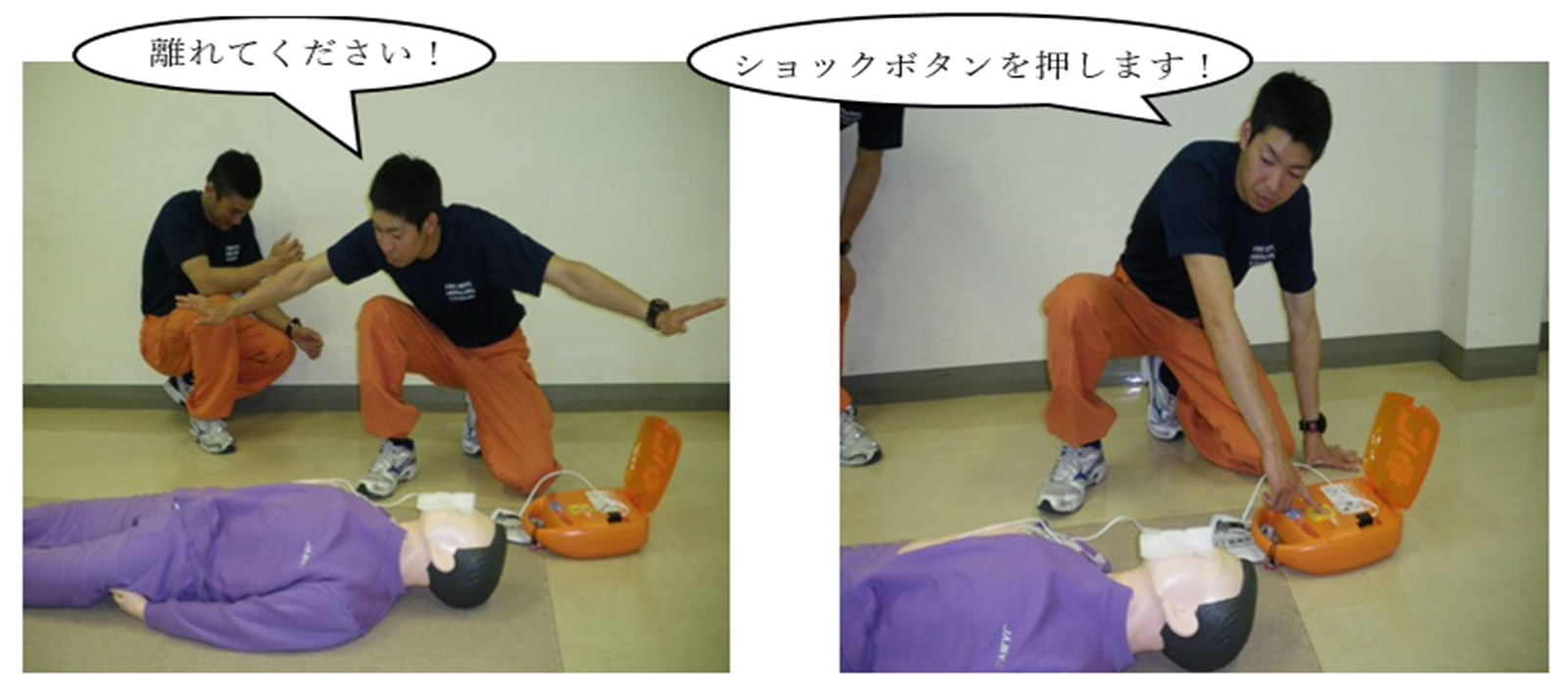

- 電極パッドを貼るとAEDが自動的に倒れている人の心電図解析を始めます。このとき「体に触れないでないくだい」や「心電図を調べています」等の音声メッセージが流れるのでAED操作者はそばにいる人に「離れてください」と注意を促してください。

- AEDが正しく心電図を解析するためにも、この音声メッセージが流れたら胸骨圧迫も中断し離れるようにします。

- AEDは解析の結果、電気ショックを行う必要があると判断した場合は「ショックが必要です!」と必要がないと判断した場合は「ショックは不要です!」等の音声メッセージが流れます。

AEDによる心電図解析時のポイント

解析の結果「ショックは不要です」等の音声メッセージがあった場合も、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を開始します。

9. AEDが到着したら(使用手順)3

AEDによる電気ショック

- 解析の結果、電気ショックが必要と機械が判断した場合は、「ショックが必要です!」等の音声メッセージとともに自動的にエネルギーの充電を始めます。

- 充電が完了すると「ショックボタンを押してください!」等の音声メッセージとともにショックボタンが点灯して、充電完了の連続音が出ます。

- AED操作者は「ショックボタンを押します!」「離れてください!」と周囲に注意を促し、自分も含め誰も倒れている人に触れていないことを確認してショックボタンを押します。

- 電気ショックを行った後は、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を開始します。AEDはその後も2分毎に自動的に心電図を解析します。その際は音声メッセージに従い、救急隊に引き継ぐまで継続します。

AEDによる電気ショック時のポイント

- AED操作者は、ショックボタンを押す際には、必ず自分も含め誰も触れていないこと確認してください。

- 電気ショックによって、倒れている人の腕や全身の筋肉がけいれんしたように一瞬ビクッと動くことがあります。

10. 心肺蘇生を中止するときは

1. 救急隊に引き継いだ時

救急隊が到着したら、傷病者が倒れていた状況や実施した応急手当、AEDによる電気ショックの回数等、できるだけ詳しく伝えてください。

2. 傷病者が目を開けたり、あるいは「普段どおりの呼吸」が出現したとき

心肺蘇生を一旦中止し、慎重に傷病者を救急隊を待ちます。この場合でも、AEDの電極パッドは剥がさず、電源を入れたままにしておきます。

吐物などにより窒息の可能性がある場合や、やむを得ずその場を離れる場合は回復体位ににします。

3. 回復体位とは

呼吸、脈拍はあるが意識のない人(反応はないが普段どおりの呼吸をしている人)が吐物等で窒息しないように体を横向けにする体位です。

- 横向けに寝かせ、下あごを前に出して気道を確保する。

- 上側の手の甲に傷病者の顔を乗せる。

- 上側の膝を約90度曲げて体がうつ伏せや仰向けにならないように支える。

応急手当と心的ストレス

応急手当の現場に遭遇すると、その後に心的なストレスによって不安感や気分の落ち込みなどが生じることがあります。そのような場合は、自分一人で思い悩まずに、身近な人や専門的知識のある人に相談してください。

応急手当と法律

善意の気持ちで応急手当を行いたいと思っても、うまくできなかった場合に責任を問われることを恐れてためらう人もあるかと思いますが、わが国でも善意により応急手当を行った救助者が処置対象者から損害賠償を問われることは、よほど悪意または重大な過失がなければ刑法第37条「緊急避難」や民法第698条「緊急事務管理」の規定からもないと考えられています。

善意によって、最低限の注意義務を尽くして応急手当を実施した場合は、刑事上、民事上の責任は問われることはないと考えられています。

応急手当は人の善意に基づいて行われるものです。

ぜひ、ためらわず助けようと勇気を出して応急手当を実施してください!

このページに関するお問い合わせ

消防本部(警防課)

〒643-0811 和歌山県有田郡有田川町大字庄1042

電話番号:0737-52-7299

ファクス:0737-52-5952

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年08月20日