○有田川町文書取扱規程

平成24年3月30日

訓令第5号

有田川町文書取扱規程(平成18年有田川町訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 有田川町における文書の取扱い及び文書管理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の取扱いは、適確かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は、常に一定の場所に整理して保管しなければならない。

(秘密の保持)

第3条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意を払い、鍵のかかる場所に保管しなければならない。

(1) 文書 有田川町において取り扱うすべての文書及び電磁的記録をいう。

(2) 部 有田川町行政組織条例(平成23年有田川町条例第14号)に定める部をいう。

(3) 課等 有田川町行政組織規則(平成23年有田川町規則第3号)に定める課及びこれに相当する組織をいう。

(4) 所管課 文書に係る事務を所管する課等をいう。

(5) 所管課長 所管課の長をいう。

(6) 庁内文書 庁内部において発送し、又は収受する文書をいう。

(7) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(8) 完結文書 施行が終了した決裁済文書及び施行を要しない決裁済文書並びに閲覧が終了した収受した文書をいう。

(9) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、保存、廃棄その他文書管理に関する事務を処理するシステムをいう。

(文書の区分)

第5条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条により制定するもの

(2) 令達文書

ア 訓令 所管の機関又は職員に対し一般的に命令するもの

イ 訓 所管の機関又は職員に対し個別的に命令するもの

ウ 達 特定の団体又は個人に対し許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

エ 指令 申請、出願等に対し許可、認可等を行うために発するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 一般文書 前3号に掲げる文書以外のもの

(町における文書事務の統括者)

第6条 有田川町における文書事務の統括者(以下「文書統括者」という。)は、総務課長とする。

2 文書統括者は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて所管課長に対して必要な措置を求めることができる。

(町における文書管理者)

第7条 文書統括者の事務を補助させるため、総務課に文書管理者を置く。

2 文書管理者は、総務課の職員の中から総務課長が命ずる。

3 文書管理者は、文書統括者の指示に基づき、町における文書の取扱いについて必要な事務を行う。

(課等における文書主任者)

第8条 課等に文書主任者を1人置き、当該課等の職員の中から所管課長が命ずる。

2 所管課長は、文書主任者を命じたときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

3 文書主任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書事務の処理促進に関すること。

(2) 文書事務の改善指導に関すること。

(3) 文書の分類、簿冊の整理に関すること。

(4) 帳票事務に関すること。

(5) 行政資料の収集及び管理に関すること。

(6) 文書管理システムに関すること。

(7) その他文書事務の処理に関すること。

(文書取扱者)

第9条 文書主任者の事務を補助させるため、課等に文書取扱者を置くことができる。

2 文書取扱者は、当該課等の職員の中から所管課長が命ずる。

3 文書取扱者は、文書主任者の指示に基づき、課等における文書の取扱いについて必要な事務を行う。

(文書の受領)

第10条 郵便、使送等によりに到達した文書は、総務課等において分類し、当該文書を取り扱う所管課が受領する。

2 執務時間外に本庁舎等に到達した文書は、町長から当直員として委嘱を受けた者が受領し、所管課長又は総務課長に引き継がなければならない。

(郵便料金の不足又は未払の文書の受領)

第11条 郵便料金の不足又は未払の文書は、総務課長又は所管課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受領することができる。

(文書の配布)

第12条 総務課等において受領した文書は、次に定めるところにより、取り扱わなければならない。

(1) 配布先の明確な文書は、閉封のまま文書集配棚を通じて所管課に配布する。

(2) 配布先の明確でない文書は、開封し、配布先を確認したうえで文書集配棚を通じて所管課に配布する。

(3) 2以上の課等に関連すると認められる文書は、開封し、総務課長がその配布先を決定し、文書集配棚を通じて配布する。

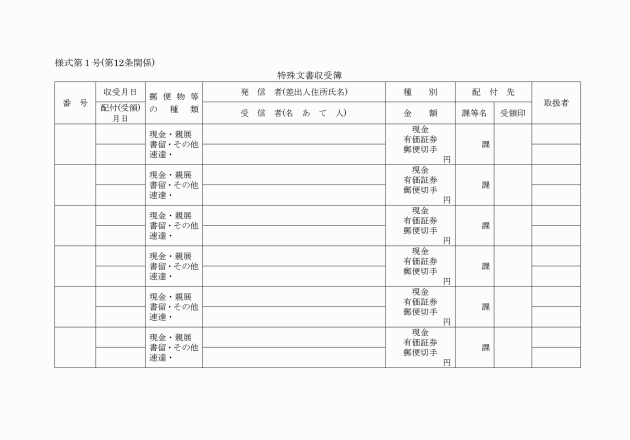

(4) 書留等特殊郵便物は、特殊文書収受簿(様式第1号)に必要事項を記載した後、所管課の文書取扱者の受領印を徴する。

(庁内文書の配布)

第13条 庁内文書は、文書集配棚を通じ、封入しないで所管課に配布しなければならない。ただし、緊急を要する文書、重要な文書又は送受信が機器類の使用により可能であり、かつ、有効である文書は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は文書管理システムによる処理を省略することができる。

(1) 庁内文書のうち事務連絡等で軽易なもの

(2) 各種の請求書及び領収書

(3) 図書、物品等の送り状

(4) 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する印刷物

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書管理システムによる処理の必要がないと認められる軽易な文書

(収受文書の処理)

第15条 所管課長は、前条の規定により収受した文書(以下「収受文書」という。)に関して必要な処理を担当者に指示しなければならない。

(重要な文書の閲覧)

第16条 収受文書のうち、重要な文書で上司の閲覧を要すると認められるものについては、閲覧に供しなければならない。当該文書を閲覧した者において、更に上司の閲覧を要すると認められるものについてもまた同様とする。

(他の部又は課等に関係のある文書の取扱い)

第17条 収受文書が他の部又は課等に関係のある文書であるときは、その関係のある部又は課等の閲覧に供しなければならない。

(文書の起案)

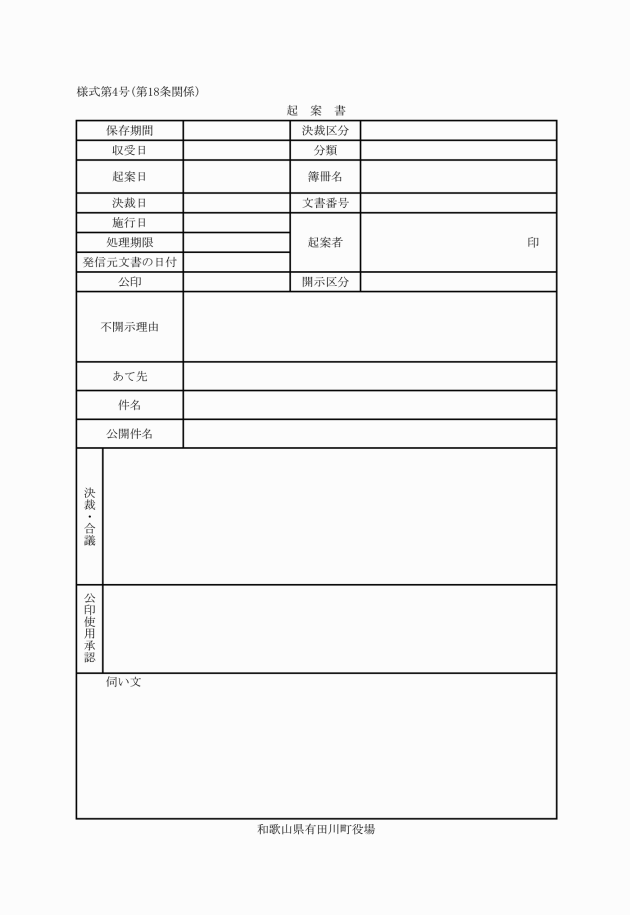

第18条 文書の起案は、起案書(様式第4号)を用い、次に定めるところによらなければならない。

(1) 起案は、別に定めるものを除き、文書管理システムに起案日、文書分類番号、決裁を受ける事案の内容等必要事項を登録することにより処理しなければならない。

(2) 起案は、1事案ごとに処理すること。ただし、定例的なもの、軽易なもの又は多数にわたるものは、この限りでない。

(3) 起案する文書(以下「起案文書」という。)は、すべて左横書きとすること。ただし、法令の規定で様式を縦書きと定められているものその他縦書きが適当と認められているものについてはこの限りでない。

(4) 件名は、一見して本文の内容がわかるように記載すること。

(5) 起案文書は、易しく簡潔にし、長文になる場合には本文に先立ち、結論又は要旨を記載すること。

(6) 起案文書には、参考となるべき書類があるときは、これを添付すること。

(7) 合議を必要とする起案文書には、合議先を記載すること。

(決裁の促進)

第19条 所管課長は、処理期限があるもの又は施行期日の予定されているものについては、班長等に対しその決裁の促進を指示しなければならない。

(決裁の順序)

第20条 起案文書は、順次、上司の決定を経て町長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(決裁)

第21条 決裁権者は、起案文書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(決裁の方式)

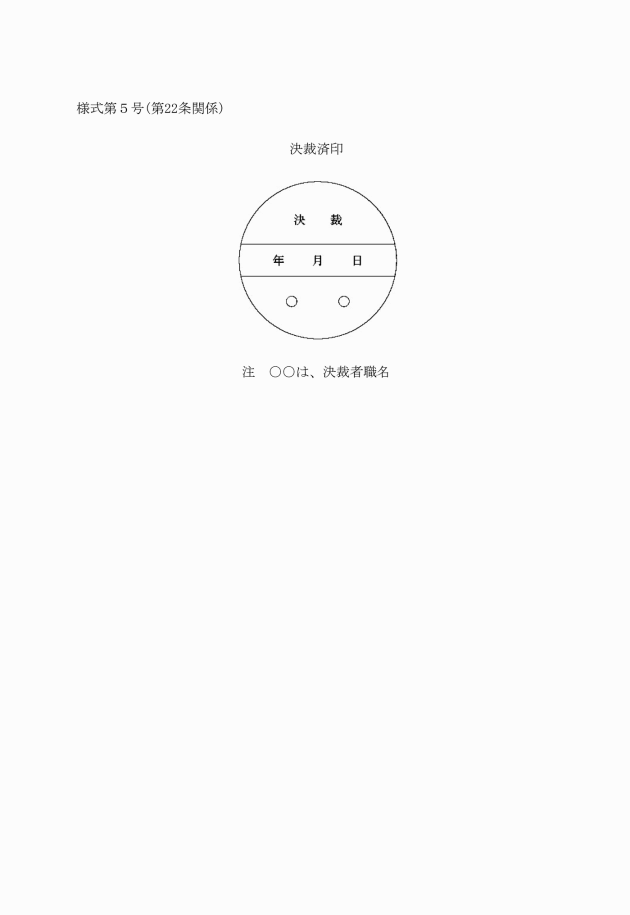

第22条 起案文書の決裁は、起案文書に決裁権者が決裁印(様式第5号)を押印する方式又は電磁的記録により行うものとする。ただし、電磁的記録による決裁は、文書管理システムにおいて行う場合に限るものとする。

(合議)

第23条 他の部又は課等に関係を有する起案文書は、その関係する部又は課等に合議しなければならない。

2 合議を受けた部長又は課長(以下「部課長」という。)は、起案文書を直ちに閲覧し、異議のないときは、当該起案文書を所管課長に回付しなければならない。

3 前項の場合において、合議事項について異議があるときは、直ちに起案した部又は課等と協議し、なお意見が相違して協議が一致しないときは、意見を付し上司の指示を受けなければならない。

4 所管課長は、合議事項の内容を変更するときは、合議先の部課長と再度協議しなければならない。

5 次に掲げる事項は、総務政策部長に合議しなければならない。

(1) 町長名又は副町長名をもって施行する文書

6 次に掲げる事項は、総務課に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令案並びに告示及び通達等

(2) 議会に提出する案

(3) 臨時職員の雇用その他人事に関するもの

(4) 職員の任免、身分等人事に関係するもの

7 次に掲げる事項は、財務課に合議しなければならない。

(1) 予算等経費の負担を伴うもの

(個人情報等記録文書の取扱い)

第24条 所管課長は、収受文書又は起案文書が、有田川町情報公開条例(平成18年有田川町条例第8号)第7条各号に規定する情報が記録されている文書に該当すると認めた場合は、個人情報等の保護又は保持に特に注意して取り扱わなければならない。

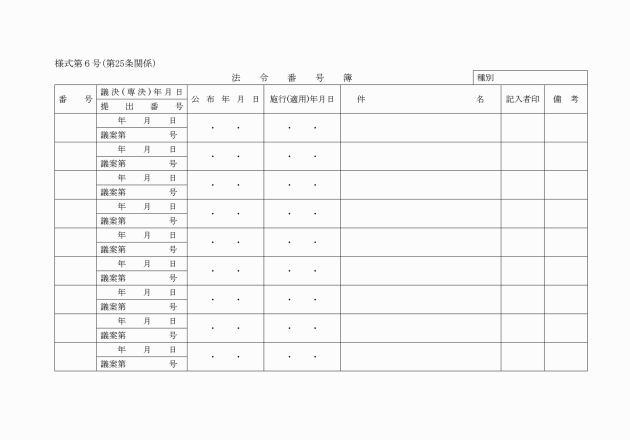

(1) 条例、規則及び告示には、それぞれ「有田川町」の文字を冠し、その種類ごとに法令番号簿(様式第6号)により毎年1月1日を起番として一連番号を付けるものとする。

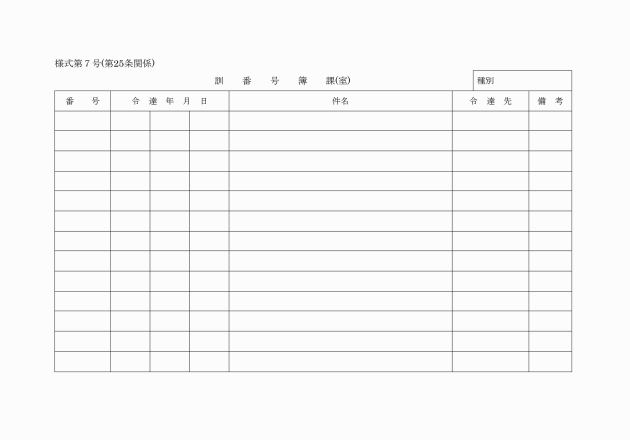

(2) 訓令、訓、達及び指令には、その種類ごとに訓番号簿(様式第7号)により毎年1月1日を起番として一連番号を付けるものとする。

(公印の押印)

第26条 施行する文書には、有田川町公印規程(平成18年有田川町訓令第11号)の定めるところにより、公印を使用しなければならない。ただし、庁内文書その他文書の性質及び内容により、公印を要しないもの又は公印の押印以外の方法で認証できるものについては、この限りでない。

(文書の経由)

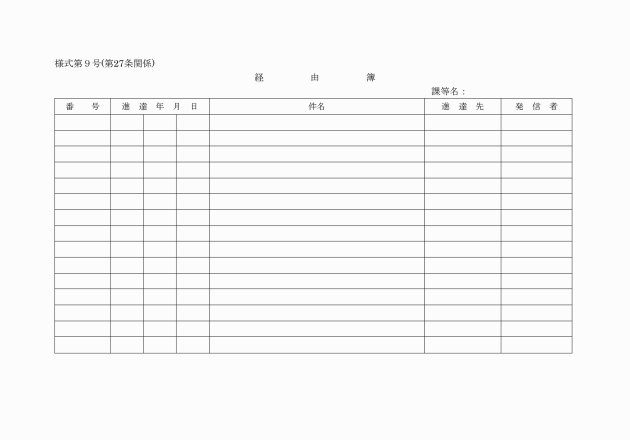

第27条 文書で経由を要するものについては、経由簿(様式第9号)によって処理し、文書の余白に経由印及び公印を押さなければならない。

(文書の発送)

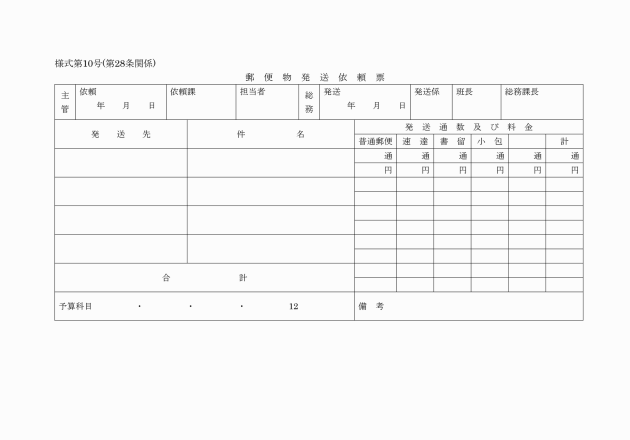

第28条 文書及び物品で郵送(現金書留、内容証明及び特別送達の取扱いによるものは除く。)による発送は、総務課において行う。

2 郵送する文書、物品は、所管課において封かん、封装又は包装し、親展、秘扱い、書留、速達その他特殊扱いのものは封皮にその表示をした上、郵便物発送依頼票(様式第10号)に必要事項を記入し、総務課に回付しなければならない。

3 総務課長は、発送を要する文書の回付を受けたときは、その当日発送することとする。ただし、急を要しない文書であて先の同じものは、そのあて先ごとに一括して定例日を定めて発送することができる。

(完結文書の保存)

第29条 文書の処理が完結したときは、文書整理保存規程(平成18年有田川町訓令第9号)の定めるよころにより整理し、保存しておかなければならない。

附則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

区分 | 記号 | |

法規文書 | 条例 | 有田川町条例 |

規則 | 有田川町規則 | |

令達文書 | 訓令 | 有田川町訓令 |

訓 | 訓 | |

達 | 達 | |

指令 | 有田川町○指令 | |

公示文書 | 告示 | 有田川町告示 |

経由進達文書 | 経由 | 有○経 |

一般文書 | 本庁 | 和暦年有田川町-◇ |

出先機関 | 当該出先機関の定めるところによる。 | |

注 ○◇については、次のとおりとする。

課等名 | ○の文字 | ◇の文字 |

総務課 | (総) | 総務 |

財務課 | (財) | 財務 |

企画調整課 | (企) | 企画 |

税務課 | (税) | 税務 |

住民課 | (住) | 住民 |

会計課 | (会) | 会計 |

産業課 | (産) | 産業 |

林務課 | (林) | 林務 |

商工観光課 | (商) | 商観 |

建設課 | (建) | 建設 |

環境衛生課 | (環) | 環衛 |

やすらぎ福祉課 | (福) | 福祉 |

長寿支援課 | (長) | 長支 |

健康推進課 | (健) | 健推 |

下水道課 | (下水) | 下水 |

こども教育課 | (教) | 子供 |

社会教育課 | (社) | 社教 |

給食センター | (給) | 給食 |

総務政策室 | 清総 | |

建設環境室 | 清建 | |

住民福祉室 | 清住、清福 | |

産業振興室 | 清産 | |

消防本部 総務課 | (消) | 消総 |

消防本部 予防課 | 消予 | |

消防本部 警防課 | 消警 | |

消防本部 通信指令課 | 消指 | |

吉備金屋消防署 | 吉消 | |

清水消防署 | 清消 |