○有田川町消防本部消防計画

平成19年10月1日

消防本部訓令第5号

目次

第1 総則

1 趣旨

2 用語

3 計画の修正

第2 組織計画

1 名称位置

2 事務機構

3 部隊編成

第3 消防力等の整備計画

1 現有消防力等の現況

2 消防力等の増強、更新

3 施設、人員及び資機材の整備・点検

第4 調査計画

1 消防水利調査

2 火災危険区域の調査

3 警防区の設定

4 水防調査

5 火災原因及び損害額の調査

第5 教育訓練計画

1 教養方針

2 実施計画

3 訓練

第6 災害予防計画

1 火災予防指導

2 火災予防査察

3 広報活動

第7 警報の発令・伝達計画

1 火災警報

第8 情報計画

1 情報の収集

2 災害報告及び広報

3 情報記録

第9 警防計画

1 消防職員及び消防団員の召集

2 出動

3 警戒

4 通信

5 火災防ぎょ

第10 応急避難計画

1 避難のための立ち退きの勧告、指示

2 勧告、指示の区分

3 警察との協議

4 勧告、指示の伝達

5 避難場所の指定及び誘導方法

6 避難場所の警戒

第11 風水害等警防計画

1 消防職員の召集

2 監視警戒

3 資機材の配備

4 事前措置の指示

第12 救急救助計画

1 出動

2 非常召集

3 医療機関との協力体制

第13 相互応援協力計画

第14 有田川町国民保護計画等

1 有田川町国民保護計画

2 特殊標章及び身分証明書

第1 総則

1 趣旨

この計画は、火災、爆発及び交通事故等、又は風水害、地震及びその他の異常な自然現象による災害が発生し、又は発生の恐れのある場合において、その鎮圧、被害の拡大防止に努め、住民の生命、身体及び財産を保護するための計画である。

2 用語

(1) 防ぎょ線

道路、空地、河川及びその他の地形物によって、火災又は輻射熱による延焼又はその他の被害の拡大を阻止すべき計画線を言う。

(2) 防ぎょ支掌線

発生した災害の状況を現場において判断し、消防手段として決定する防ぎょ線をいう。

(3) 警防区

防ぎょ線をもって区画する警防計画上の区画をいう。

(4) 危険区域

警防区のうち建物、道路、水利、地勢、その他火災防ぎょに関係する一切のものから判断して延焼危険が極めて大きく、大火となる恐れのある地域、又は人命危険の大きい地域で別に示すものとする。

(5) 通常災害

当務の消防隊、災害発生地消防団のみで対処できる規模の災害を言う。

(6) 非常災害

通常災害をこえる規模の災害をいう。

3 計画の修正

この計画は、毎年定期的に検討を加え、修正するとともに必要と認めるときは、その都度すみやかに修正するものとする。

第2 組織計画

1 名称位置

名称 | 位置 | 電話番号 |

有田川町消防本部 | 和歌山県有田郡有田川町徳田17―1 | 0737―52―5950 |

吉備金屋消防署 | 和歌山県有田郡有田川町徳田17―1 | 0737―52―5950 |

清水消防署 | 和歌山県有田郡有田川町清水322―1 | 0737―25―1243 |

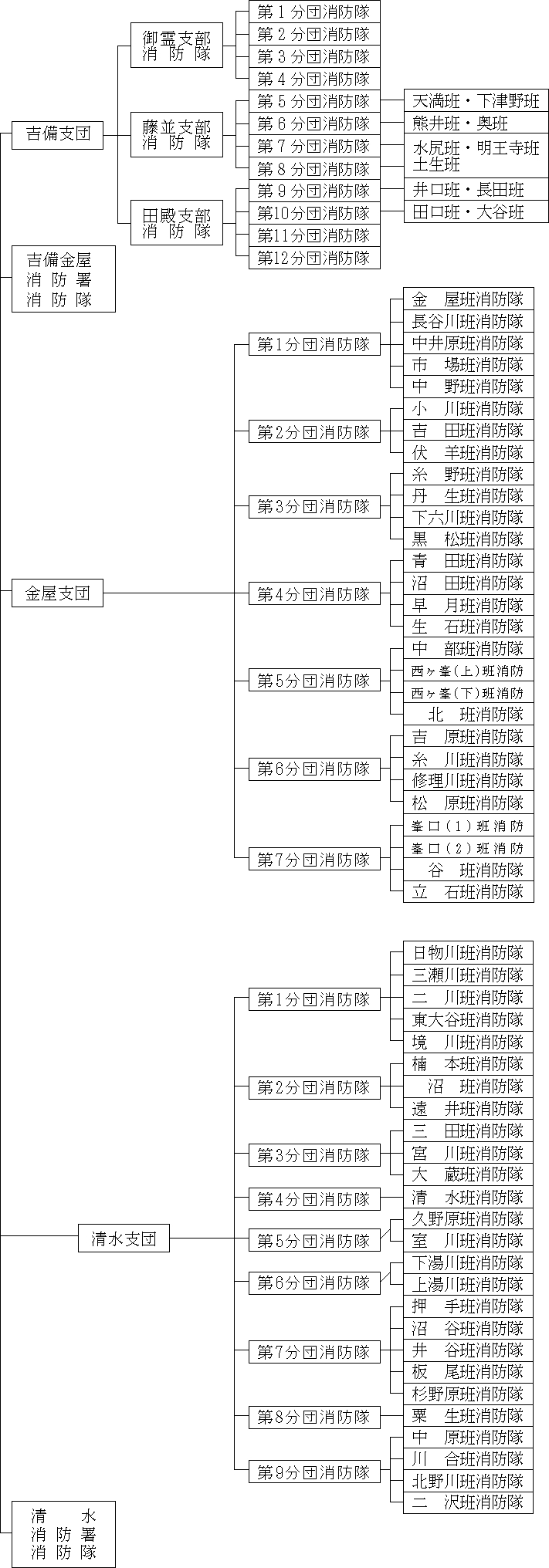

有田川町消防団 | 和歌山県有田郡有田川町下津野2018―4 | 0737―52―2111 |

吉備支団 | 和歌山県有田郡有田川町下津野2018―4 | 0737―52―2111 |

金屋支団 | 和歌山県有田郡有田川町金屋3 | 0737―32―3111 |

清水支団 | 和歌山県有田郡有田川町清水387―1 | 0737―25―1111 |

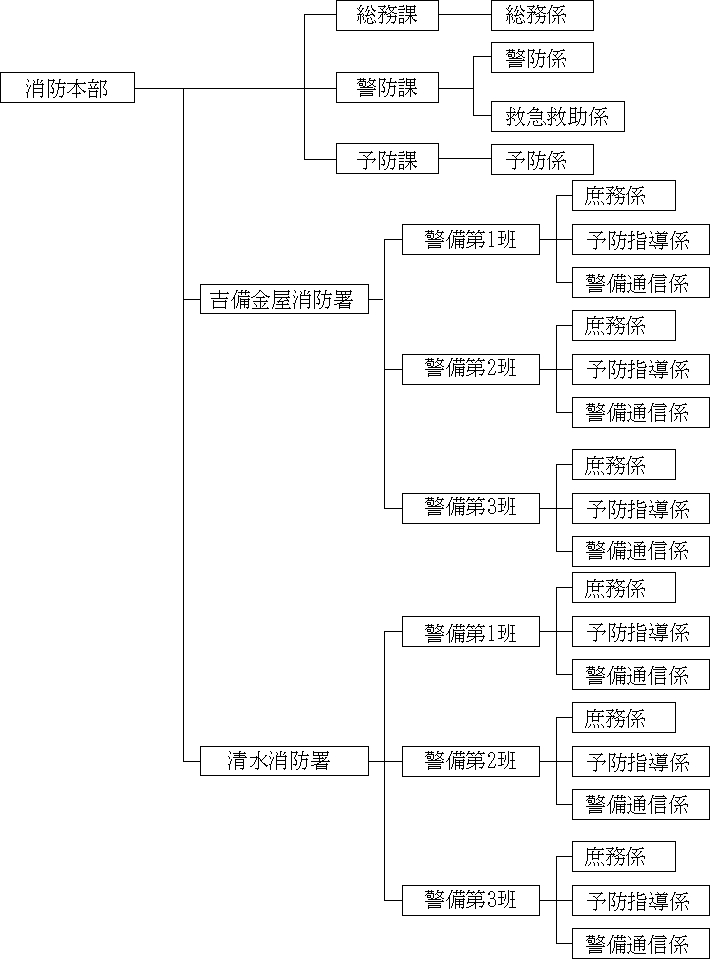

2 事務機構

(1) 平常時の消防本部、署の事務機構

ア 機構

イ 事務分掌

各課、署の事務分掌は、有田川町消防本部の組織等に関する規則及び有田川町消防署組織規程に定めるところによる。

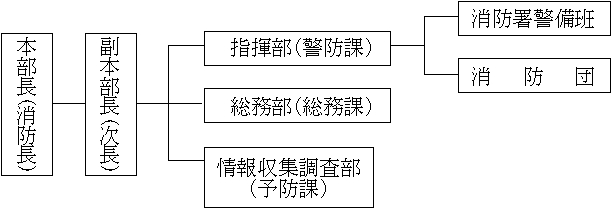

(2) 非常災害時の消防本部、署及び消防団の事務分掌

消防長は、非常災害が発生し、又は発生する恐れがあると判断した場合は、消防本部内に消防本部職員等をもって消防隊本部を設置する。

ア 機構

消防隊本部組織

イ 事務分掌

部名 | 事務分担 |

指揮部 (警防課) | 消防戦斗計画の策定 消防戦斗の指導 消防部隊の増員、配置及び運用に関すること 消防通信の運用、保守に関すること 応援部隊の協力要請、誘導配置に関すること 機械器具の整備、補修に関すること |

総務部 (総務課) | 企画及び渉外に関すること 消防団員の召集に関すること 防災関係機関との連絡協調に関すること 活動部隊の食料その他必要資機材等の補給、調達に関すること 広報に関すること その他他部に属さないこと |

情報収集調査部 (予防課) | 災害情報の収集、予警報の発令、気象情報の受領、防災活動の記録、報告及び広報に関すること 火災予防、原因(損害含む)調査及び被災世帯の調査に関すること 避難、避難所の防火に関すること 危険物の保安規制に関すること |

ウ 消防団の業務

1 受け持ち地区、又は隣接地区における災害防ぎょ活動

2 飛び火警戒並びに風水害等の警戒

3 避難誘導に関すること

4 警戒区域の設定及び群衆整理

5 消防長の特命による業務

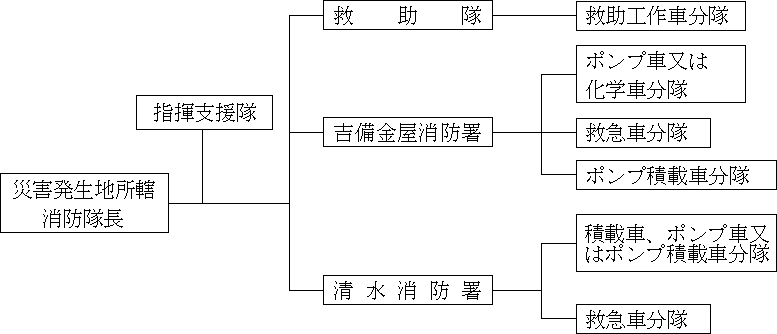

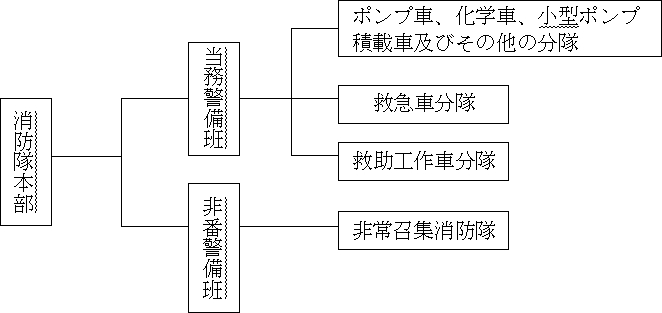

3 部隊編成

(1) 通常災害の消防隊編成

ア 消防本部、消防署の部隊編成(第1出動)

(ア) ポンプ車、化学車、小型ポンプ積載車、救助工作車等の選定は災害発生地の状況等により行うものとする。

(イ) 消防団の部隊編成については、災害時の消防団部隊編成によるものとし、災害発生地管轄分団が出動するものとする。

(2) 非常災害における部隊編成

ア 消防署の部隊編成

非常召集消防隊は当務消防隊の各分隊に加勢するとともに吉備金屋消防署においては救急隊1隊を残し、他の全ての車両を出動させるものとする。

イ 消防団の部隊編成

(ア) 人員車両総括表(別表第1)

(イ) 災害時消防団消防隊編成(別表第2)

第3 消防力等の整備計画

1 現有消防力等の現況

ア 消防本部、消防署の人員

(ア) 定員と現在員

(人)

区分 | 条例定員 | 現在員 |

消防吏員 | 64 | 60 |

(イ) 配置状況(実員)

(人)

部署別 階級別 | 消防本部 | 吉備金屋消防署 | 清水消防署 | 合計 |

消防司令長 | 1 |

|

| 1 |

消防司令 | 4(2) | 3(2) | 2 | 7 |

消防司令補 | 7(4) | 10(4) | 7 | 20 |

消防士長 | 5(4) | 7(4) | 5 | 13 |

消防副士長 | 3(1) | 8(1) | 1 | 11 |

消防士 |

| 6 | 2 | 8 |

次長は吉備金屋署長兼務 ( )内は消防本部・署兼務

イ 通信施設

(ア) 有線施設

種類 | 回線数 | 備考 | |

火災報知専用電話 | NTT | 5 | 52.32.34局用 3回線 22.23.25.26局用 2回線 |

携帯 | 2 | INS回線(2回線) | |

JT | 2 | INS回線(2回線) | |

K―OP | 2 | INS回線(2回線) | |

NTT光 | 2 | INS回線(2回線) | |

農電 | 3 | 吉備地域、金屋地域、清水地域各1回線 | |

加入電話 | 5 | 消防本部・吉備金屋消防署 52―5950(代) 清水消防署 25―1243(代) | |

ファクシミリ | 2 | 本部 52―5952 | |

清水消防署 25―1244 | |||

(イ) 無線通信施設

電波形式 | 免許種別 | 出力 | 局数 | 備考 |

F3E 周波数変調方式(単信) | 基地局 | 10 | 2 | 151.57MHz |

〃 | 〃 | 10 | 2 | 151.81MHz |

〃 | 〃 | 10 | 2 | 148.21MHz |

〃 | 〃 | 10 | 2 | 150.73MHz |

〃 | 〃 | 10 | 2 | 148.75MHz |

〃 | 〃 | 10 | 2 | 154.15MHz |

〃 | 固定局 | 5 | 2 | 149.75MHz |

〃 | 陸上移動局 | 10 | 16 | 151.57MHz他 |

〃 | 〃 | 5 | 20 | 151.57MHz他 |

〃 | 〃 | 1 | 5 | 151.57MHz他 |

ウ 消防水利

防火水槽 | 消火栓 | その他水利 | 計 |

390 | 1,090 | 92 | 1,572 |

エ 消防車両の現況(別表第3)

オ 現場用機器(別表第4)

2 消防力等の増強、更新

(1) 人員

人員については、通常災害時において現有車両を有効に使用しうる人員の確保が必要である。(現有台数による基準人員は94人)今後、増員計画を樹立し計画的に増員をはかるものとする。

(2) 施設

ア 機械

消防本部及び吉備金屋消防署は昭和54年10月、清水消防署は昭和62年10月の業務開始以来、はしご車を除き車両の配備は完了しているが、今後現有車両で8~15年経過したものは逐次更新する。また、消防力の整備指針により配備が必要なはしご車についても長期計画にとりいれることとする。

イ 通信施設

現有の緊急車両の全てに移動局(超短波無線電話)を設置するものとし、10年以上経過した無線機は、消防・救急無線のデジタル化等を考慮したうえで更新の対象とする。

ウ 消防水利

現有水利はなお整備が必要であり、特に消防水利不足地区については、重点的に40m3級耐震防火水槽の設置を要望していく。同時に宅地造成地建設にあたっては事前に協議し、適切な消防水利の確保に努める。

尚、既設消防水利(防火水槽)への標識の設置についても担当課に要望していくものとする。

エ 開発事業に伴う防火用水利

消防長は、開発事業者及び町担当課から開発行為に伴う協議があった場合は、「有田川町開発指導要綱」及び「開発行為に係る消防施設指導基準」の規定により防火水利の確保に努めるものとする。

(3) 資機材

救助用資機材をはじめ各種資機材は、相当の年数が経過しているものもあるため、これらについては計画的に更新・補充していく必要がある。

(4) 地図(地水利含む)等の修正

新築家屋、世帯主氏名、道路、水利等の変更・追加調査を随時実施し、地図の修正を行うとともに、指令台のデータ等を更新していくこととする。

3 施設、人員及び資機材の整備・点検

(1) 点検

点検は次のとおり実施する。

ア 通常点検

点検時期 | 点検者 | 点検事項 | 備考 |

毎月 1回 | 消防長 | 人員、姿勢、服装及び消防手帳 | 規律及び部隊訓練の練成 |

毎月 1回 | 署長 | 人員、姿勢、服装及び車両 | 規律、部隊訓練及び車両の管理状況 |

毎日 | 副署長 | 機械器具(車両・無線等を含む) | 機械器具、車両及び無線の通信状況 |

イ 特別点検

特別点検は必要に応じ次の事項について、消防長が各消防署消防隊を対象に行う。

(ア) 訓練及び礼式

(イ) 消防操法

(ウ) 消防演習

(エ) 消防用機械器具

(オ) 物品及び備品

ウ 現場点検

現場点検は、火災防ぎょ活動、災害活動及びその他災害活動が終了後、現場において次の事項について点検を行う。

(ア) 人員、服装

(イ) 機械器具、資機材

(ウ) 災害現場周辺の異常の有無

(エ) その他必要事項

(2) 整備

ア 消防ポンプ自動車、救急自動車等の消防車両、消防機械器具類、救急用資器材及び各種設備の点検整備は次のとおりの区分で実施するものとし、点検箇所等の細部については別に定める。

(ア) 日常整備

日常整備は毎朝・夜、定時に行うものとし、道路運送車両法第47条に定める始業点検も毎朝併せて行うものとする。

(イ) 使用後整備

使用後整備は使用の都度必要に応じて行うものとする。

(ウ) 特別整備

特別整備は道路運送車両法第48条による定期点検整備に基づき運輸省令に定める技術上の基準により行うものとする。

(エ) 工場整備

工場整備は配置先で処理できない故障、整備及び消防長の企画する改造等の整備を外注して行うものとする。

イ その他の整備

(ア) 特定機械器具点検

別に定める特定機械器具の点検は毎月1回(積載器具の確認は月1回)行う。

(イ) 消防緊急通信指令施設(Ⅰ型)の整備、保守点検。

指令施設(気象情報収集装置等含む)については保守契約に基づき、毎年2回点検整備を受ける。

(ウ) 通信施設の整備、保守点検

通信施設(無線施設)の点検は保守契約に基づき、毎年2回点検整備を受ける。

(エ) 非常電源設備の整備点検

非常電源設備は法令及び保守契約に基づき、毎月点検を実施する。又、3年に1回は精密点検を実施する。

(オ) その他の整備

その他の資機材については、必要に応じて随時整備・点検を行う。

第4 調査計画

1 消防水利調査

消防水利調査は次のとおり実施し、その保全、維持管理には所有者、管理者に対し協力するものとする。

(1) 通常調査

管内全域に亘り、地水利保全及び現状把握のため、次のとおり調査班を編成し、定期的に調査を行うものとする。又、新設された防火水槽等の位置について、担当課から報告があった場合は、速やかに現場確認を行い地図等の修正を行う。

ア 調査班の編成

調査班の編成は次のとおりとする。

調査班長 1人

調査員 2人

ただし、消防署の事情により、これにより難いときは減じて行うものとする。

(2) 特別調査

非常災害等の理由により、消防長又は署長が特に必要と認めた場合に実施するものとする。

2 火災危険区域の調査

特殊消防対象物及び危険区域の実態を把握するため、調査班を編成し管内の調査を行うものとする。調査班の編成は水利調査の班編成に準じる。

3 警防区の設定

(1) 警防区の設定の基準は次のとおりとする。

種別 | 内容 |

特別警防区 | 焼失することにより政治、経済におよぼす影響の大きい地域 |

甲種警防区 | 延焼の危険の最も多い地域 |

乙種警防区 | 延焼の危険の少ない地域 |

(2) 設定の条件

警防区の設定にあたり延焼危険の多少は、次のことを勘案して定めるものとする。

尚、その判定基準は別に定めるものとする。

ア 地形、水利の状況

イ 道路、公園その他空地の保有状況

ウ 建物様式及び集合の粗密状況

エ 耐火構造建築物の分布状況

オ 上記の他、延焼危険上関係ある事物の有無(危険物、高圧ガス等)

4 水防調査

水防及びその他の自然災害に関しては、必要に応じ次の事項について関係機関と合同で調査するものとする。

(1) 河川、溜池、水こう門等

(2) 山崩れ、がけ崩れ危険箇所

(3) 宅造箇所、急傾斜地

(4) 滞水、浸水予想地域

(5) その他災害に関し必要な事項

5 火災原因及び損害額の調査

火災の原因及び損害額の調査については「有田川町消防本部火災調査規程」による。

第5 教育訓練計画

1 教養方針

社会情勢に対応する消防行政の遂行のため、必要な職務知識及び技術を職員一人一人が身につけるとともに、広い視野に立って諸情勢に対応できる消防人の育成を推進する。

2 実施計画

(1) 職場教養

ア 職員研修

職場において適宜各科について研修を行う。特に外部での研修等で習得した教養については全ての職員で共有できるように努める。

イ 特別教養

外来講師を招聘し、全職員を対象に視野の拡大、情操の向上をねらうために行う。

(2) 学校等での教育

ア 消防大学校

専科教育、幹部教育、特別教育

イ 和歌山県消防学校

初任教育、専科教育、幹部教育、特別教育

ウ 他都市消防学校等での研修

エ 救急救命士養成所での研修

(3) 委託教養

ア 各種資格取得講習会に随時派遣する

イ 他機関が行う一般職員研修等

ウ 病院での研修

3 訓練

訓練を通じ心身の鍛錬、技能の向上及び指揮命令の徹底を図るため次の訓練を行う。

ア 基礎錬成訓練

イ 基礎技術訓練

ウ 実地訓練

(2) 訓練種目については警防訓練実施要領に定める。

第6 災害予防計画

1 火災予防指導

(1) 防火管理体制の確立

消防法令で定める防火対象物、特に有田川町消防本部予防査察実施規程に定める1号防火対象物及び2号防火対象物の関係者に、防火管理の重要性を認識させ、建築構造、消防用設備等の整備点検、防火管理者の選任及び消防計画の作成と、これに基づく初期消火、避難誘導訓練等の実施に際しては必要な指導を行い、不測の事態発生に際し、十分これに対処し得るよう防火管理体制の確立を期する。

(2) 危険物施設、ガス等の貯蔵取り扱い規制及び指導

危険物施設に対し定期的に査察を実施し、危険物が適正に貯蔵、取り扱われているか、建築構造等が関係法令に適合しているか等を十分に調査し、規制指導を行い、違法貯蔵の絶滅、自主保安体制の整備充実に努める。又、一般家庭においても指定数量未満の危険物及びLPガス等の貯蔵取り扱いに関する正しい知識の普及に努め、火災の発生を防止する。

(3) 家庭の防火対策の推進

住宅火災による死傷者の発生を防止するため住宅用火災警報器の設置を推進するとともに、一人暮らしの高齢者、身体病弱又は要介護状態で、緊急時に機敏に行動することが困難な災害時要救護者の居住する家庭については、住宅防火診断等を実施し、防火・防災意識の徹底、燃焼機器の正しい設置方法とその取り扱い、その他火気の安全な使用方法の徹底、家庭で起きやすい火災の初期消火方法等を指導する。併せて婦人防火クラブ、幼年消防クラブ等各団体との連絡体制の整備充実を図り、火災予防啓発活動を促進する。

2 火災予防査察

(1) 火災の未然防止と防火対象物の実態を把握するため、消防法第4条及び第16条の5の規定に基づき、管内防火対象物及び危険物施設について立入検査を実施する。

(2) 立入検査の方法、検査対象物の指定、検査結果の処理は「有田川町消防本部火災予防査察違反処理規程」に定める。

3 広報活動

(1) 通常時における広報

町広報紙を活用し、住民に対し、防火思想及び応急手当等の普及啓発を行う。

(2) その他の広報

春、秋の火災予防運動期間中においては、屋外表示板、ポスター、のぼり等を設置するほか、チラシの配布、有線放送、防災無線、防火パレード、街頭啓発、広報車等での広報活動を展開する。

(3) 火災気象通報等の発令及び災害時の広報

火災気象情報等の発令時及び災害時には、必要に応じ防災行政無線又は広報車等を利用し広報を行う。

第7 警報の発令・伝達計画

1 火災警報

火災警報の発令、伝達、解除については有田川町消防本部火災予防規則第29条により行い、町長の行う予報、警報の伝達並びに警告の伝達については、担当課と連絡調整し実施する。

(1) 発令の基準(有田川町消防本部火災予防規則第29条)

ア 実効湿度60%以下、最低湿度35%以下で風速毎秒8m以上又は8m以上となる見込みのとき。

イ 風速毎秒12m以上又は12m以上となる見込みのとき。

第8 情報計画

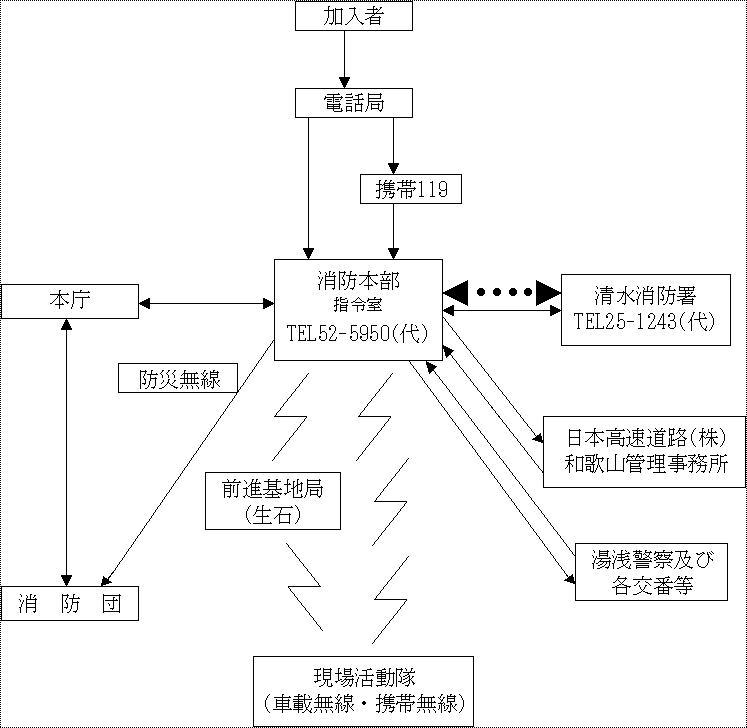

1 情報の収集

(1) 住民からの災害情報収集

火災、救急及び救助については、消防本部に設置する火災報知専用電話(あんしんシステムからの通報を含む。)等により収集するものとする。

(2) 災害現場からの情報収集

災害現場からの情報収集は、原則として消防無線によるものとし、車載・携帯無線及び携帯電話等により消防本部へ正確な情報を迅速に報告しなければならない。

(3) 災害対策本部及び防災関係部局等の間の情報収集

大規模災害が発生し、若しくは発生が予想され、災害対策本部又は水防本部が設置された場合における情報収集、伝達については一般加入電話(FAX含む。)、消防無線又は防災行政無線を用いて行うものとする。

(4) 無線使用不能時の情報収集

落雷その他不測の事故により消防無線の使用が不能となったときは、一般加入電話、携帯電話又は伝令等の手段を講じ情報伝達を図るものとする。

2 災害報告及び広報

(1) 災害に関する報告の区分

災害に関する報告を即時報告、災害報告及び災害広報とし、それぞれ次に定めるところによる。

ア 即時報告とは、災害、救急、救助、捜索等の場合において、消防部隊の出動状況、当該災害及び災害活動の概要について災害活動中又は災害活動が終了したときに、その概要を速やかに口頭又は無線通信等を用いて、現場指揮本部若しくは現場消防隊から消防本部へ行う報告をいう。

イ 災害報告とは、災害発生の場合に当該災害及び災害活動に関する事項について書類により消防長に行う報告、及び消防組織法第22条に定める消防統計、消防情報を言う。

ウ 災害広報とは、災害発生時において各マスコミへの対応のための広報をいい、別に定める様式により情報収集しておくものとする。

3 情報記録

災害状況の記録については、災害状況調査票、報告書、記録写真、広報資料及びその他必要な事項について記録し保存するものとする。

第9 警防計画

1 消防職員及び消防団員の召集

(1) 火災警報発令時

ア 消防長又は署長は火災警報が発令され、警防力を強化する必要があると認めるときは、非常召集を実施し、所要の警防体制を整えるものとする。

イ 非常召集の下命を受けた消防職員は、速やかに所定の場所に集合し、所属長の指示に従うものとする。

ウ 消防本部、署においては毎日勤務者の勤務を要しない日、休日又は17時30分から翌朝8時30分までの間に火災警報が発令された場合は、次長、警防課長、予防課長、総務課長及び主幹を登庁させ、各関係機関との連絡体制を強化するものとする。

エ 火災警報が発令されたときは、現に勤務に服している職員以外の職員は、その所在を明らかにし、非常召集に応じられる体制を整えるものとする。

オ 非常召集の伝達は、消防本部から消防無線による受令機呼出し、又は一般加入電話等により行う。消防団に対しては役場総務課を通じ伝達する。

(2) 通常火災時

通常火災時における消防職員及び消防団の召集は次のとおりとする。

ア 消防職員

職務上の出張、旅行その他で不在の場合及び病気療養中の者を除き、次の災害(救急、救助、火災)にそなえ必要人員を召集するものとする。又、非番職員が召集命令を受ける前に火災を覚知したときは、直ちに消防本部・署に連絡するとともに、必要な措置をとるものとする。

イ 消防団員

火災の規模に関係なく、発生地域の防災行政無線を通じ火災が発生し消防隊が出動した旨の放送を行う。

尚、召集の区分及び範囲は下記のとおりである。

召集区分 | 基準 | 召集の範囲 |

1号召集 | 気象条件、地理的条件及び消防水利の状況が良好で、延焼危険の少ない場合 | 出動計画に基づき火災発生区域を管轄する分団 |

2号召集 | 密集地の火災又は林野火災等で延焼危険を伴い、早期に比較的多数の消防部隊の投入を必要とする場合 | 火災発生区域を管轄する分団及び隣接分団の全員 |

3号召集 | 上記で対応できない場合 | 火災発生区域の支団、隣接分団及び町内分団全員 |

(3) 非常火災時

非常火災時(火災警報発令時等の異常気象下又は火災危険区域から発火し、火災の拡大が予想される場合をいう。以下同じ。)における消防職員及び消防団員の召集は次のとおりとする。

ア 召集の範囲

消防職員及び消防団員の全員とする。ただし、次に掲げる者についてはこの限りでない。

(ア) 職務又は業務若しくは研修のため管外出張中の者

(イ) 傷病により療養中の者

(ウ) 遠距離旅行中の者

(エ) その他やむを得ない用務又は事故等により応召困難な者

イ 召集の方法

消防職員及び消防団員の召集方法は(1)オに準じ行う。

ウ 集合場所

消防職員及び消防団員の召集に準ずる。

2 出動

火災発生を火災報知専用電話(あんしんシステムからの通報を含む。)、一般加入電話、駆けつけその他によって覚知したときは、それぞれの場合に応じた出動体制により防ぎょ活動を行う。その区分は、警戒出動、通常火災時出動、非常火災時出動とする。

(1) 警戒出動

火災の確認が定かでない通報又は火災と紛らわしいおそれのある怪煙を知ったときは、原則として消防ポンプ自動車又は指令車を出動させその状況を偵察するものとする。

(2) 通常火災時出動

ア 消防本部・署

第1出動…火災の覚知と同時に当務警備班を主として、ポンプ車、化学車、小型ポンプ積載車、救急車、指揮支援車のうち火災種別、発生地域の状況等を考慮し選択した車両で出動するもの

第2出動…非常召集の職員又は日勤者で編成し出動するもの、若しくは現場からの要請により出動するもの

イ 消防団

第1出動…前項(2)―イに掲げる1号召集に該当する場合で、火災発生区域の管轄分団が出動するもの

第2出動…前項(2)―イに掲げる2号召集に該当する場合で、火災発生区域の管轄分団に続き隣接分団が出動するもの

(3) 非常火災出動

非常火災時における出動種別は第2出動とし、町の消防力の総力を結集し、人命危険の排除、被害の極限防止を図るため、消防職員、消防団員の全員を出動させ、現有消防資機材の全てを投入し、早期鎮圧を行うものとする。

(4) 応援出動

相互応援協定を締結している隣接消防機関、県下消防相互応援協定による応援要請及び緊急消防援助隊に関係する応援出動要請があった場合には、消防長の命により応援出動を行う。

この場合における応援出動は応援協定に基づき、原則として消防職員の一部を出動させるものとする。ただし、災害の規模等により消防団の一部を出動させるものとする。

3 警戒

(1) 火災警報発令時の警戒

消防長又は署長は、火災警報発令時において消防職員の非常召集を実施したときは、所定の場所に待機させるほか、次に掲げるところにより各管轄内の警戒を行わせるものとする。

ア 住民に対する警火心を喚起するため消防車両によるパトロールを実施するとともに、屋外における火気使用の取締りを行うこと。

イ 屋外における裸火の使用の制限、若しくは著しく火花・火の粉を発散する事業所等に立ち入って屋内の火気使用を制限又は中止させること。

ウ 宿泊施設及び飲食店等その他火を多用する施設における火気管理の指導徹底を図ること。

エ 消防機械器具を再点検し、積載ホース等の増強を行うこと。

オ その他火災警戒に関し必要な事項。

(2) 災害時の警戒

ア 地震

地震の発生により生じる二次的火災の発生に対処するため、次の事項を中心に警戒を行う。

(ア) 家庭及び事業場における火気管理の徹底

(イ) 建物の倒壊等に伴うLPガス又は電気に起因する火災を防止するため、電力会社、LPガス取り扱い業者による応急処置の実施と出火警戒並びに消火体制の強化

(ウ) 消防庁舎、車庫・器具置き場等の安全確認並びに消防車両の安全地帯への移動

(エ) 余震に対する注意喚起及び警戒その他必要な事項

4 通信(別表第5)

5 火災防ぎょ

(1) 危険区域火災防ぎょ計画

地形、道路、水利、交通量及び家屋の密集地等を勘案し、火災防ぎょが困難と思われる区域を以下の区域とし危険区域とする。

明王寺、徳田、庄、田口、賢、金屋、丹生、糸野、小川、歓喜寺、清水、二川、久野原、粟生

尚、上記以外でも山間部及び清水地域については、道路、水利条件の悪いところが多く、又林野が接近している集落については、建物火災としての延焼危険は小さくても林野への延焼拡大の恐れがあり、迅速的確な防ぎょ活動が要求される。

(2) 強風時の火災防ぎょ

ア 部隊編成の強化

消防長又は署長は、長期にわたり陸上の風速が8m/sec又は8m/sec以上となる見込みのとき、消防隊を増強編成し部隊の強化を計るものとする。

イ 火災警報発令時の部隊編成

火災警報発令時は、消防団隊も含めそれぞれの状況に即した部隊編成を行うものとする。

ウ 強風時の広報、警戒措置

(ア) 強風時における消防隊等が行う広報警戒活動は、危険地域及び署長が特に必要と認める地域を重点に次の事項を実施するものとする。ただし、火災警報が発令された場合は、全ての地域において行うものとする。

A 広報、警戒活動隊の編成と隊員に対する必要事項の指示

B 地水利の確認の徹底及び消防活動支障物の排除

C 予防広報

D 必要に応じ防火対象物の随時査察

E 消防機械器具の特別点検・整備

F その他署長が必要と認める事項

エ 強風時の火災防ぎょ活動

(ア) 消防無線を有効活用し、各部隊相互の連絡を密にし合理的な部隊運用を計るものとする。

(イ) 時機を失することなく出動の指令・要請を行うほか、戦術上重要方面の延焼阻止を第1とする。

(ウ) 炎上火災の場合はただちに飛び火警戒に必要な部隊を配置するものとする。

(エ) 消防長又は署長は、災害の範囲が拡大し通常の手段では容易に鎮圧し難いと判断したときは、速やかに適切な防ぎょ支掌線を決定し、これに部隊を集結させ防ぎょするものとする。

(オ) 消防長又は署長は、防ぎょ支掌線を決定したとき、区域内の住民に対し避難のための立退きの勧告又は指示をし、風向及び延焼範囲等を予想して安全な場所に避難させるものとする。

(3) 広域断水時の火災防ぎょ

ア 広域にわたり断水が事前に判明あるいは予測されるとき署長は、その区域内の防火水槽、河川、井戸、池、プール等の有効水利の再確認を行い、防ぎょ活動方針を計画しておくものとする。

イ 火災発生した場合指令室勤務員は、可能な限り水道課等関係課に送(増)水の手配を行うものとする。

(4) 飛火警戒

第1次火災により生ずる飛火によって発生する第2次、第3次火災を警戒するため、火災防ぎょ活動に従事する消防隊以外の消防団員、地元住民又は自衛消防隊員等をもって飛び火警戒隊を配備し次の事項を実施する。

ア 飛火危険範囲を第1次火災から風速(m/秒)の50倍ないし100倍の風下まで及ぶものと想定し、飛火パトロールを行う。

イ 見通しの良好な高所に見張員を配置する。

ウ 消火器、水バケツ、火たたき等の消火機材を準備携行させる。

エ 付近住民に対し住宅周辺の可燃物等の撤去又は整理・整頓を行うよう勧告・指導を行う。

(5) 山林火災

ア 署長は、出動区域内の山林について消防ポンプ自動車、小型消防ポンプの利用可能な道路及び水利の実態を把握しておくものとする。

イ 山林火災は、火面が極度に大きくなる恐れがあるため、部隊の掌握相互連絡、報告等を的確に行い、携帯無線等を有効活用し部隊相互間の連携を計るものとする。

ウ 山林火災を覚知したときは、通報状況及び現場指揮者の報告等から判断し早期に和歌山県防災航空隊の要請を行うものとする。

エ 消火方法は、注水の行える地域では消防ポンプ等を利用し直接消火を行うものとするが、その手段をとることが困難な場所においては防火帯の構築等延焼防止措置を講じるものとする。

オ 防ぎょ活動が長時間に及ぶ場合は、隊員の疲労状況を見て交替要員を配置するものとする。

第10 応急避難計画

有田川町地域防災計画及び水防計画に定める避難計画によるもののほか、危険地域にある住民を安全な場所に避難させ、生命身体の安全を図るため必要な事項を定める。又消防活動等に伴い必要な住民の避難については、次に掲げるところによる。

1 避難のための立ち退きの勧告、指示

大規模な火災、爆発等の災害が発生し又は発生する恐れのある場合において、住民の生命、身体を保護するため特に必要あると認めるときは、消防法第23条の2の規定による火災警戒区域又は同法第28条の規定による消防警戒区域を設定し、当該区域内の住民に対し、避難のため立ち退きを勧告、指示するものとする。

2 勧告、指示の区分

(1) 勧告

火災が延焼拡大して容易に鎮圧しがたく、最終防ぎょ線を阻止しようとするとき、その他爆発の危険を伴い現に被害を受けているもの又は受ける恐れのあるものに対し行う。

(2) 指示

避難勧告時より状況がさらに悪化して避難すべき時期が切迫した場合、又は勧告に従わない残留者があるときにこれらの者に対し行う。

3 警察との協議

避難の勧告、指示にあたっては、原則として緊急の場合を除き、あらかじめ警察機関と協議し、意見調整をした後に行うものとする。

4 勧告、指示の伝達

避難の勧告、指示の伝達については、関係住民に迅速かつ確実に周知徹底を図るため次により行う。

(1) 防災無線(個別放送)、有線放送、車両の拡声器又は携帯拡声器による広報、口頭伝達(戸別)を併用して行う。

(2) 勧告、指示の伝達事項は、簡明にして要を得たものとし、おおむね次のとおりとする。

ア 避難する理由

イ 避難場所

ウ 避難経路

エ 避難上の注意事項

(ア) 住家の戸締り

(イ) 家屋の補強と家財道具の整理

(ウ) 携帯品と服装

(エ) その他必要な事項

5 避難場所の指定及び誘導方法

(1) 避難場所は有田川町が指定する避難施設(別表第6)のほか、臨時に各地区の集会場等を指定するものとする。

(2) 避難をさせる場合にはグループを作り、老幼者、身体不自由者、傷病者、妊産婦及びそれぞれの介助者を優先的に避難させるものとする。

(3) 避難経路は、最も安全な経路を指示するとともに特に危険な箇所については誘導員を配置し、避難途上の事故防止に努めること。

(4) 夜間においては可能な限り投光器等を用いて避難方向を照射し避難の便を図る。

6 避難場所の警戒

避難場所については、町職員を連絡員として配置するほか、随時消防職員又は消防職団員が巡回し、危険の切迫に備えるものとする。

第11 風水害等警防計画

風水害時における総合的な対策は、有田川町地域防災計画に定められた計画により町担当課と連絡を密にし実施する。

尚、消防機関として必要な事項のみ次のとおり定めるものとする。

1 消防職員の召集

消防長又は署長は、台風その他の強風のため風水害が予想される場合は、消防本部の職員及び非番職員の一部を召集し警戒にあたる。

2 監視警戒

河川の増水又は台風の接近に伴いその進路にあたるような場合は、堤防の決壊、がけ崩れ、倒木等による被害が予想される為、警戒巡視するとともに必要に応じて危険箇所には警戒員を配置し、災害の未然防止、早期発見に努めるものとする。

(1) 監視警戒員は、携帯無線等によりおおむね次の事項について報告するものとする。

ア 河川の水位の状況

イ 堤防、道路及び橋梁の状況

ウ その他必要と認められる事項

(2) 監視警戒員は、その区域内で水防作業が実施される場合は、消防長又は署長の指揮を受け、連絡、その他の任務にあたるものとする。

3 資機材の配備

水防に必要な資器材は、町に備蓄されているものを使用するものとする。

4 事前措置の指示

風水害に関する予・警報が発令され、災害の発生が予想される場合で、災害が発生したならばさらに被害が拡大する恐れがあると認められる設備、物件を発見したときは、その物件又は設備の管理者、占有者等に対して、被害を未然に防止できるよう保全、防護、移転、撤去などの指示を与えるものとする。

尚、この場合の指示は防災上必要限度にとどめるとともに、人命の危険にかかる場合は時期を失せず迅速かつ的確に実施するものとする。

第12 救急救助計画

この計画は、平常時及び非常時において、生命・身体が危険にさらされ又は生死不明の状態にある者等に対する救急・救助が的確に行われるため必要な事項を定めるものとする。

1 出動

(1) 平常時

平常時の救急救助出動は、次に掲げるところによる。

ア 救急出動

(ア) 第1出動

当務警備班による救急隊1隊の出動をもって対処する。

(イ) 第2出動

救急隊等2隊以上を必要とする場合及び当務警備班、非番職員の一部又は全部を召集し出動させる。

イ 救助出動

(ア) 第1出動

当務警備班又は日勤者で対処できる場合とし、救助隊1隊(救助工作車又は救助資器材積載車)が出動する。

(イ) 第2出動

第1出動では対処できない場合に非番職員を非常召集し、最大限の消防力をもって増援救助隊を編成し出動させる。

ウ 救急救助出動

救急救助を必要とする事案については、当務警備班で救助隊、救急隊を編成し出動させる。又次の災害に備え必要に応じ非番職員の一部又は全部を召集する。

(2) 非常時

大規模な事故又は災害により多数の要救助者が発生し、平常時の出動体制では対処できないときは、非番職員の一部若しくは全員を非常召集させるほか、状況によっては消防相互応援協定による他の消防機関に対し、救急、救助隊の応援要請を行い対処するものとする。

2 非常召集

(1) 召集の範囲

災害又は事故等による事案が重複、或いは規模が大きく当務職員のみでは対処できないときは、非番職員の一部若しくは全員を召集し、救急救助体制の強化を図るものとする。

(2) 召集の方法

救急救助のための非常召集の方法は、第9 警防計画―1 (1)―オに準じて行う。

3 医療機関との協力体制

消防機関と医療機関との協力体制を確立し、傷病者の迅速な搬送、収容又は現場応急処置の実施を円滑に推進するものとする。

(1) 管内医療機関

医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |

西岡病院 | 吉備町小島278―1 | 52―6188 | 内・外・脳外・整外 |

有田南病院 | 吉備町小島15 | 52―3730 | 内・小・外 |

有田地方休日急患センター | 吉備町小島352 | 52―4882 | 内・小 10:00~12:00 13:00~16:00 |

吉岡レディスクリニック | 吉備町小島291 | 52―7503 | 産・婦 |

亀井クリニック | 吉備町熊井439―1 | 52―8181 | 内・外・脳外・整外・皮・消化 |

しまクリニック | 吉備町土生371―26 | 52―7881 | 産・婦・不妊 |

きびクリニック | 吉備町上中島782 | 52―6688 | 内 |

松下内科 | 吉備町天満466―1 | 52―3311 | 内・小 (平日19:00まで) |

吉信医院 | 吉備町天満397 | 52―2046 | 内・小 |

平山こどもクリニック | 吉備町天満305―4 | 52―8666 | 小 |

中野内科 | 吉備町下津野275 | 52―6200 | 内・消化 (自宅 52―6201) |

薗部産婦人科 | 吉備町下津野550 | 52―5411 | 内・小・産 |

森田内科クリニック | 吉備町庄621―1 | 53―2666 | 内・胃・放・理 |

野田医院 | 吉備町庄574 | 52―7578 | 内・循 (携帯090―8522―4680) |

県立こころの医療センター | 吉備町庄31 | 52―3221 | 内・外・精神 |

救急医療施設(通常診察を除く時間での対応);土・日・祝日・年末年始・夜間(1床の空床確保している) | |||

宮本クリニック | 吉備町徳田97―6 | 52―6777 | 内・外・脳外・整外・放・リ |

坊岡医院 | 吉備町徳田387 | 52―3054 | 内・外 (自宅 52―3674) |

みのりクリニック | 金屋町吉原908 | 32―2512 | 内・外・小・リ |

松谷医院 | 清水町押手672 | 26―0011 | 内 (8:30~12:00) |

松谷医院板尾出張所 | 清水町板尾131 | 26―0311 | 内 (月・水・金 14:00~17:00) |

垣内医院 | 清水町清水327 | 25―0017 | 内・小 |

馬場クリニック | 清水町清水322 | 25―1233 | 外 (自宅 25―0002) |

笠松医院 | 清水町粟生547 | 22―0304 | 内・放 |

なかむら内科クリニック | 清水町清水379―2 | 25―9030 | 内 (自宅 25―1056) |

二川369―3(城山出張所) | 23―0460 | 内 | |

沼診療所 | 23―0450 | 内 | |

(2) 管外主要医療機関

有田郡市内

医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 診療科目 |

有田市立病院 | 有田市宮崎町6 | 0737―82―2151 | 内・小・外・整外・皮・泌・産・耳鼻・眼・循 |

桜ヶ丘病院 | 有田市宮崎町841番地の1 | 83―0078 |

|

栗原整形外科 | 有田市初島里1702 | 82―5645 | 整外・内・脳外・リ・リウ |

中村内科医院 | 有田市箕島653―5 | 83―2255 | 内・小・消化・呼・放 |

利光こども医院 | 有田市野433―7 | 83―6336 | 小 |

生馬医院 | 有田市宮原新町40 | 88―7058 | 内・小 |

根来医院 | 有田市宮原滝川原554 | 88―7031 |

|

たかみクリニック | 有田市宮原町須谷536 | 88―2221 | 内・泌・透析 |

しのはら小児科 | 有田市糸我町中番93―1 | 88―5085 | 小(月・火・金・日は平日診察)(水・土午後休診)・(木・祝日は休診) |

森下整形外科 | 広川町東中64―1 | 64―0366 | 整外 |

広川診療所 | 広川町広316 | 62―3390 | 内・小・呼 |

済生会有田病院 | 湯浅町吉川52―6 | 63―5561 | 内・小・外・整外・耳鼻・眼・消化 |

根来医院 | 湯浅町湯浅1447―6 | 63―1521 | 内・小 |

橋本胃腸肛門外科 | 湯浅町湯浅1749―3 | 62―2226 | 内・外・胃・肛・乳腺 |

ごとうクリニック | 湯浅町湯浅3163 | 64―0101 | 内・外・循・リ |

海南・海草

石本病院 | 海南市船尾365 | 073―482―5063 | 内・外・整外・泌・循・消化・呼 |

海南市民病院 | 海南市日方1272―3 | 482―4521 | 内・小・外・整外・皮・泌・産・耳鼻・眼・麻酔・肛・リ |

笠松病院 | 海南市船尾196 | 482―3153 | 内・外・脳外・整外・皮・泌・循・消化・呼・放 |

谷口病院 | 海南市日方328 | 482―2500 | 内・整外 |

恵友病院 | 海南市船尾264―2 | 483―1033 | 内・外・脳外・整外・泌・循・消化・呼・放・肛 |

辻整形外科 | 海南市築地11―61 | 483―1234 | 整外 |

辻秀整形外科 | 海南市名高178―1 | 483―3131 | 外・脳外・整外・放・リ |

野上厚生病院 | 野上町小畑198 | 489―2178 | 内・外・整外・産・耳鼻・眼 |

和歌山市

和歌山県立医大 | 和歌山市紀三井寺811―1 | 073―447―2300 | 総合 |

日赤和歌山医療センター | 和歌山市小松原通4丁目1 | 073―422―4171 | 総合 |

和歌山労災病院 | 和歌山市古屋435 | 073―451―3181 | 内・小・外・脳外・整外・泌・産他 |

日高・御坊・紀南

国保日高総合病院 | 御坊市薗116番地の2 | 0738―22―1111 | 内・小・外・脳外・整外・皮・泌・産・耳鼻・眼・放・精神・NICU |

北出病院 | 御坊市湯川町財部728―4 | 22―2188 | 内・外・消化・放・肛 |

整形外科北裏病院 | 御坊市湯川町小松原454 | 22―3352 | 整外 |

国立療養所和歌山病院 | 美浜町和田1138 | 22―3256 | 内・小・外・循・呼・呼外・結核 |

※ その他の医療機関については、医療機関名簿を参照のこと。

第13 相互応援協力計画

不測の大規模な火災、その他災害が発生し、又は災害が拡大する恐れがあるとき、火災、その他の災害を早期に鎮圧し、住民の生命、身体及び財産を保護し、若しくは被害の軽減を図るため、周辺市町村、消防本部との間で相互応援協定を結び協力体制を確立するものとする。

協定の名称 | 協定市町村消防本部 | 締結年月日 | 協定の内容 |

有田川町・紀美野町消防相互応援協定 | 紀美野町消防本部 | 平成18年4月1日 | ・火災防ぎょのための消防隊の派遣 ・その他災害防除のための応援隊の派遣 ・必要資機材の援助 |

有田市・湯浅広川消防組合・有田川町消防相互応援協定 | 有田市 湯浅広川消防組合 | 平成18年4月1日 | ・大規模な地震、風水害等の自然災害 ・林野火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災 ・航空機事故、列車事故で大規模又は特殊な救急・救助事故 ・その他応援が必要と判断されるもの |

近畿自動車道路松原那智勝浦線及び関西国際空港線消防相互応援協定 | 阪和道路消防協議会加盟12本部 | 平成17年7月1日 | ・消防業務 ・救急業務 |

湯浅御坊道路・阪和自動車道路(御坊~みなべ)消防相互応援協定 | 湯浅広川消防組合 御坊市消防本部 日高広域消防事務組合 | 平成15年11月12日 | ・火災防ぎょ ・救急業務 ・救助業務 |

和歌山県下消防広域相互応援協定 |

| 平成8年3月1日 | ・大規模な地震、風水害等の自然災害 ・大規模な火災、林野火災並びに高層建築物火災及び危険物施設火災等の特殊な火災 ・航空機事故、列車事故で大規模又は特殊な事故 ・上記以外の災害で、応援を必要とする災害 |

高野町と有田川町とにおける国道371号線上での災害活動に関する協定 | 高野町 有田川町 | 平成17年9月8日 | ・国道371号線上において発生する全ての災害 |

高野龍神国定公園における消防相互応援協定 | 田辺市、かつらぎ町 高野町、有田川町 野迫川村、十津川村 伊都消防組合 | 平成19年5月1日 | ・火災事案 ・救急事案 ・救助事案 ・その他応援を必要とする事案 |

第14 有田川町国民保護計画等

1 有田川町国民保護計画

武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)において武力攻撃から町民の生命、身体及び財産を保護し、町民生活等に及ぼす影響を最小にするため武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項の規定により定める有田川町国民保護計画に基づき対処するものとする。

2 特殊標章及び身分証明書

消防長は、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第16条の規定に基づき実施する国民の保護のための措置に係る職務等を行うものとして、次に定める区分の者に対し、特殊標章の交付を行うものとし、台帳に登録し、特殊標章等を作製し交付するものとする。

(1) 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(2) 消防長の委託により国民保護措置に係る職務を行う者

(3) 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者

附則

(施行期日)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

各町消防団人員車両総括表

支団名 | 分団名 | (人) 団員数 | 装備(台) | ||

ポンプ車 | 積載車 | 小型ポンプ | |||

吉備支団 | 本部役員 | 4 |

|

|

|

第1分団 | 18 | 1 |

|

| |

第2分団 | 17 |

| 1 |

| |

第3分団 | 18 |

| 1 |

| |

第4分団 | 19 |

| 2 |

| |

第5分団 | 22 | 1 | 2 |

| |

第6分団 | 21 |

| 3 |

| |

第7分団 | 23 |

| 3 |

| |

第8分団 | 22 |

| 3 |

| |

第9分団 | 22 | 1 | 2 |

| |

第10分団 | 14 |

| 2 |

| |

第11分団 | 17 |

| 2 |

| |

第12分団 | 19 |

| 2 |

| |

小計 | 236 | 3 | 23 |

| |

金屋支団 | 本部役員 | 3 |

|

|

|

第1分団 | 69 | 2 | 4 |

| |

第2分団 | 39 | 1 | 2 |

| |

第3分団 | 66 |

| 5 |

| |

第4分団 | 52 |

| 4 |

| |

第5分団 | 55 |

| 4 |

| |

第6分団 | 51 | 1 | 5 |

| |

第7分団 | 45 | 1 | 3 |

| |

小計 | 380 | 5 | 27 |

| |

清水支団 | 第1分団 | 61 |

| 6 |

|

第2分団 | 41 |

| 3 |

| |

第3分団 | 33 |

| 2 |

| |

第4分団 | 33 | 1 | 2 |

| |

第5分団 | 34 |

| 1 |

| |

第6分団 | 31 |

| 2 |

| |

第7分団 | 79 |

| 5 |

| |

第8分団 | 37 | 1 | 1 |

| |

第9分団 | 20 |

| 2 |

| |

小計 | 369 | 2 | 24 |

| |

合計 | 985 | 10 | 74 |

| |

平成19年4月1日現在

別表第2(第2関係)

災害時消防団消防隊編成

別表第3(第3関係)

消防車両の現況

配置 | 種別 | 車名 | 登録番号 | 形式 | 年別 | 級別 | 無線呼出名称 |

吉備金屋消防署 | 指令車 | トヨタ | 和歌山830 さ119 | GF―TCR20G | H11 |

| ありしょう1 |

救急1号車 | トヨタ | 和歌山830 さ99 | GE―VCH38S | H13 |

| ありしょう きゅうきゅう1 | |

救急2号車 | トヨタ | 和歌山88 す6188 | GB―VCH38S | H10 |

| ありしょう きゅうきゅう2 | |

ポンプ車 | イスズ | 和歌山88 す2054 | U―NSKS58GR改 | H4 | A―2 | ありしょう3 | |

化学車 | イスズ | 和歌山88 ゆ1371 | KC―FSR33G4V改 | H11 | A―2 | ありしょう4 | |

救助工作車 | 日野 | 和歌山800 は127 | KK―GD1JGDA改 | H12 |

| ありしょう5 | |

防火号 | トヨタ | 和歌山88 す2929 | T―RZH112V改 | H5 |

| ありしょう7 | |

軽四貨物車(ポンプ積載) | スバル | 和歌山80 あ1427 | V―KS4 | H9 | B―3 | ありしょう6 | |

広報車 | トヨタ | 和歌山88 に1798 | E―AE115G | H8 |

| ありしょう2 | |

公用車 | トヨタ | 和歌山58 て5918 | E―AE110 | H9 |

|

| |

軽四貨物車 | スバル | 和歌山41 こ7060 | GD―TT2 | H11 |

|

| |

公用車(軽) | スバル | 和歌山41 ち5525 |

| H15 |

|

| |

救急車(予備) | ニッサン | 和歌山88 す3926 | E―FEGE24 | H7 |

| ありしょう きゅうきゅう4 | |

清水消防署 | 広報車 | トヨタ | 和歌山88 に2379 | GF―SXM15G | H10 |

| ありしょう31 |

救急3号車 | トヨタ | 和歌山830 す99 |

| H17 |

| ありしょう きゅうきゅう3 | |

ポンプ車 | 三菱 | 和歌山800 さ330 | KK―FG53ED | H11 | A―2 | ありしょう32 | |

積載車 | マツダ | 和歌山800 さ3319 | KG―SY54L | H15 |

| ありしょう33 | |

軽四貨物車(ポンプ積載) | スズキ | 和歌山80 あ2000 | GD―DB52T | H13 | B―3 | ありしょう34 | |

軽四貨物車 | ホンダ | 和歌山80 あ494 | M―HA改 | H2 |

| ありしょう35 |

別表第4(第3関係)

現場用機器

吉備金屋消防署

化学車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

ホース 40mm | 4 | 消火栓キー | 1 |

ホース 50mm | 14 | スコップ | 1 |

ホース 65mm | 8 | とび口 | 2 |

ホースカー(65mm 12本) | 1 | 消火器 (20型) | 2 |

ホースバッグ(50mm 2本) | 1 | 消火器 (4型) | 1 |

管鎗 50mm | 2 | 携帯用発電機 | 1 |

管鎗 65mm | 2 | コードリール | 1 |

ターボ型ノズル 50mm | 1 | 懐中電灯 | 3 |

フォグガン 40mm | 1 | エンジンカッター | 1 |

泡管鎗 400リットル型 | 2 | 分岐 | 2 |

スタンドパイプ | 1 | 媒介金具 | 11 |

空気呼吸器(ライフゼム) | 3 | ホースブリッジ | 一組 |

予備ボンベ | 2 | 枕木 | 2 |

信号機付き投光器 | 1 | 三連梯子 | 1 |

カラビナ | 5 | 携帯用拡声器 | 2 |

三角ハーネス | 1 | 毛布 | 1 |

防塵マスク | 3 | マグライト | 3 |

防毒マスク | 3 | ロープ 30m | 1 |

東消式簡易発泡器 | 一式 | 発泡ノズル | 1 |

要救助者用補助マスク | 1 | 小綱 | 7 |

かぎ付はしご | 1 |

|

|

ポンプ車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

ホース 50mm | 13 | 携帯用発電機 | 1 |

ホース 65mm | 6 | コードリール | 3 |

高圧ホース 65mm | 5 | ホースバンド | 5 |

ホースカー (65mm10本) | 1 | 懐中電灯 | 3 |

管鎗 50mm | 2 | 空気呼吸器(ライフゼム) | 3 |

管鎗 65mm | 2 | 分岐 | 1 |

ターボ型ノズル 50mm | 1 | 可搬式動力ポンプ(C―1級) | 1 |

集水器 | 1 | 媒介金具 | 10 |

安全結合環 | 1 | ホースクランプ | 1 |

携帯用拡声器 | 1 | 毛布 | 1 |

投光器 | 2 | ホースブリッジ | 二組 |

要救助者用補助マスク | 1 | 枕木 | 2 |

消火栓キー | 2 | 金属製折りたたみ梯子 | 1 |

長鎌 | 8 | ロープ 20m | 1 |

スコップ | 1 | ロープ 30m | 1 |

とび口 | 3 | ロープ 50m | 1 |

チェンソー | 1 | 折りたたみスコップ | 5 |

エンジンカッター | 1 | 集水袋 | 1 |

鉄線カッター | 1 | 簡易水槽 | 1 |

消火器 (20型) | 1 | 防火水槽鉄蓋ジャッキ | 1 |

カラビナ | 28 | 巻尺 | 1 |

ロープバッグ (30m) | 1 | スタンドパイプ | 1 |

マグライト | 3 | 非接触温度計 | 1 |

救助工作車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

油圧器具用エンジンポンプ | 1 | プランジャーラム | 1 |

油圧器具用フットポンプ | 1 | エンジンカッター | 1 |

油圧スプレッダー | 1 | エアーソー | 一式 |

油圧カッター | 1 | 手動ウインチ | 1 |

油圧器具用ホース (15m 2本) | 1 | 救助はさみ | 1 |

チェンソー | 2 | 縛帯 | 2 |

バスケットストレッチャー | 1 | 滑車 | 10 |

ガス溶断器 | 1 | 滑車(大型) | 3 |

空気呼吸器 | 4 | 自己確保ロープ | 5 |

予備ボンベ | 8 | ロープ 小綱 | 12 |

チルホール | 2 | ロープ 30m | 5 |

張力計 | 1 | ロープ 50m | 5 |

ワイヤー | 7 | ロープバッグ (50m) | 2 |

ホースバッグ (50mm 2本) | 1 | ロープバッグ (100m) | 3 |

コンスタントノズル | 1 | ザイル 50m | 4 |

媒介金具 | 1 | ザイル 100m | 2 |

三連梯子 | 1 | 消火栓キー | 1 |

マット型空気ジャッキ | 一式 | 大型ハンマー | 1 |

携帯用発電機 | 1 | スッテキメジャー | 1 |

投光器 | 1 | かけや | 1 |

コードリール | 2 | 手斧 | 1 |

台車 | 1 | スコップ | 2 |

携帯用拡声器 | 2 | 検索棒 | 1 |

耐電手袋 | 5 | 毛布 | 2 |

防護メガネ | 5 | 消火器 (20型) | 2 |

カラビナ(大) | 6 | スリング 4m | 2 |

カラビナ(小) | 44 | スリング 6m | 2 |

油吸収剤 (20リットル) | 3 | エッジプロテクター | 1 |

油吸収シート | 17 | マンホール救助資器材 | 一式 |

サーバイバースリング | 1 | 水難救助用資器材 | 4組 |

要救助者用補助マスク | 1 | マグライト | 3 |

懐中電灯 | 4 | 発煙筒 | 1 |

救急箱 | 1 | 鋸 | 1 |

ガス検知機 | 1 | 鎌 | 1 |

ケブラー手袋 | 5 | 鉈 | 3 |

マルチスリング(3.3m) | 1 | つるはし | 1 |

ステップチョーク | 一式 | 万能斧 | 3 |

あて木 | 一式 | バール | 1 |

スナッチ | 1 | とび口 | 1 |

安全帯 | 5 | GPS | 1 |

前吊り縛帯 | 1 | エアバックカバー | 1 |

救命索発射銃 | 一式 | 送排風機 | 一式 |

避難吊り下げ梯子 | 1 | 夜光チョッキ | 4 |

鉄線カッター(大) | 1 | 救命胴衣 | 5 |

鉄線カッター(小) | 1 | 浮輪 | 5 |

山岳救助器具 | 一式 | 平担架 | 1 |

双眼鏡 | 1 | 予備燃料 | 一式 |

工具類 | 一式 | ポートパワー | 一式 |

ストレッチングベルト | 2 | バックボード | 一式 |

救急車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

バキュームスプリント | 1 | 救急鞄 | 2 |

ファーノケッド | 1 | 体温計 | 2 |

吸引器 | 1 | ペンライト | 2 |

血圧計 | 1 | 開口器 | 1 |

加湿流量計付酸素吸入器 | 一式 | エアーウェイ | 2 |

オキシレータ | 一式 | 舌圧子 | 1 |

バッグマスク | 一式 | 電球式舌圧子 | 1 |

心肺蘇生用背板 | 1 | 舌鉗子 | 1 |

経鼻エアーウェイ | 4 | マギール鉗子 | 1 |

ストレッチャー | 1 | 喉頭鏡 | 2 |

スクープストレッチャー | 1 | 砂のう | 4 |

ターポリン担架 | 1 | ネックカラー | 6 |

ゴーグル | 3 | 副子 | 一式 |

汚物缶 | 1 | 毛布 | 2 |

ガーゼ缶 | 1 | シーツ(防水・ブランケット) | 3 |

膿盆 | 1 | ケブラー製手袋 | 3 |

尿器・便器 | 一式 | 破壊工具 | 一式 |

ウインドーパンチ | 1 | 懐中電灯 | 2 |

心電図モニター | 一式 | 聴診器 | 2 |

ショックパンツ | 1 | 携帯電話 | 2 |

スロートイーバック | 1 | お産セット | 一式 |

自動手指消毒器 | 1 | バイトブロックセット | 1 |

携帯用パルスオキシメーター | 1 | 特定行為関連資器材 | 一式 |

Co2モニター | 1 | カーナビ | 1 |

一体型手首血圧計 | 1 | 心電図伝送装置 | 一式 |

ヘッドライト | 3 | 感染防止衣 | 一式 |

夜光チョッキ | 3 | FAX | 1 |

救急業務用ベスト | 1 | バックボード | 一式 |

レスキューシザー | 1 | 洗眼器具 | 一式 |

軽貨物車1

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

ホース 65mm | 7 | 媒介金具 | 3 |

管鎗 50mm | 1 | ホースブリッジ | 一組 |

管鎗 65mm | 1 | ホース背負い(65mm 3本) | 1 |

可搬式動力ポンプ(B―3級) | 1 | ジェットシューター | 3 |

投光器 | 1 | 消火器(10型) | 1 |

マグライト | 1 | とび口 | 1 |

簡易水槽 | 1 | 消火栓キー | 1 |

ホースバッグ(50mm 2本) | 1 | スコップ | 1 |

清水消防署

ポンプ車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

ホース 50mm | 8 | ホースバンド | 6 |

ホース 65mm | 7 | ホースブリッジ | 二組 |

ホースカー(65mm 12本) | 1 | 安全結合環 | 1 |

ホースバッグ(65mm 2本) | 1 | 媒介金具 | 11 |

管鎗 50mm | 2 | 分岐金具 | 1 |

管鎗 65mm | 1 | ウォーターキャッチ | 1 |

ノンショックノズル 50mm | 1 | 弁慶 | 1 |

ノンショックノズル 65mm | 1 | 防火水槽金具 | 1 |

フォグガン | 1 | 輪止め | 2 |

可搬式動力ポンプ(C―1級) | 1 | 鉄線カッター | 1 |

可搬式動力ポンプ吸管 | 1 | 折りたたみ梯子 | 1 |

可搬式動力ポンプ用投光器 | 1 | とび口 | 2 |

信号付携行灯 | 一式 | スコップ | 1 |

消火器(20型) | 1 | 検索棒 | 1 |

金てこ | 1 | 毛布 | 1 |

ハンドマイク | 1 | 枕木 | 3 |

空気呼吸器(ライフゼム) | 3 | 現場本部旗・指揮本部旗 | 各1 |

要救助者用補助マスク | 1 | カラビナ | 3 |

予備ボンベ | 3 | 小綱 | 10 |

携帯用発電機 | 1 | ロープ 10m | 1 |

消火栓キー | 1 | ホースクランプ | 1 |

懐中電灯 | 1 | マグライト | 2 |

ヘッドライト | 3 | マルチ分岐 | 1 |

予備燃料 | 1 | 真空オイル | 1 |

救急車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

バキュームスプリント | 4 | 経口エアーウェイ | 4 |

吸引器 | 1 | 開口器 | 1 |

血圧計 | 2 | 舌圧子 | 2 |

一体型手首血圧計 | 1 | 電球式舌圧子 | 1 |

消火器 | 1 | 舌鉗子 | 1 |

小児用バッグマスク | 1 | 携帯電話 | 1 |

バッグマスク | 1 | マギール鉗子 | 1 |

心肺蘇生用背板 | 1 | 喉頭鏡 | 2 |

心電図モニター | 一式 | ネックカラー | 4 |

ストレッチャー | 1 | 副子 | 一式 |

スクープストレッチャー | 1 | 毛布 | 2 |

ターポリン担架 | 1 | シーツ(防水・ブランケット) | 3 |

オキシレーター | 1 | 受水盆 | 1 |

飲料水タンク | 1 | ケブラー製手袋 | 3 |

汚物缶 | 1 | 弁慶 | 1 |

ガーゼ缶 | 1 | 聴診器 | 2 |

膿盆 | 1 | 自動式心臓マッサージ器 | 1 |

尿器 | 2 | レスキューシザー | 1 |

ショックパンツ | 1 | 懐中電灯 | 1 |

手動式吸引器 | 1 | 加湿流量計付酸素吸入器 | 一式 |

手指消毒器 | 1 | 雨覆い(患者用) | 1 |

大便器 | 1 | ウインドーパンチ | 1 |

救急鞄 | 2 | 万能はさみ | 1 |

体温計 | 2 | ヘルメット | 3 |

ペンライト | 2 | 夜光チョッキ | 3 |

レインコート | 3 | 救急ベスト | 1 |

ファーノケッド | 1 | 砂のう | 4 |

携帯用パルスオキシメーター | 1 | リングカッター | 1 |

ヘッドライト | 3 | 油とりマット | 3 |

経鼻エアーウェイ | 6 |

|

|

積載車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

ポートパワー | 1 | エンジンカッター | 1 |

チェンソー | 2 | ロープ 4m | 5 |

バスケットストレッチャー | 1 | ロープ 15m | 2 |

空気呼吸器(ライフゼム) | 2 | ロープ 20m | 3 |

予備ボンベ | 5 | ロープ 30m | 3 |

チルホール | 1 | ロープ 50m | 2 |

三連梯子 | 1 | ロープ 100m | 2 |

携帯用発電機 | 1 | スリング 4m | 1 |

投光器一式 | 2 | スリング 6m | 1 |

懐中電灯 | 1 | ツール用ホース | 2 |

携帯用拡声器 | 1 | コードリール | 1 |

防護メガネ | 1 | 浮輪 | 2 |

消火器(10型) | 1 | 救命胴衣 | 5 |

工具 | 一式 | 大型ハンマー | 1 |

前吊り縛帯 | 1 | かけや | 1 |

吸収剤(20リットル) | 3 | クリッパー | 1 |

エッジプロテクター | 1 | 長斧 | 1 |

GPS | 1 | ノコギリ | 4 |

縛帯 | 2 | ナタ | 4 |

滑車 | 6 | バール | 1 |

スナッチ | 1 | とび口 | 1 |

林野火災用簡易水槽 | 1 | 鋸用ベルト | 5 |

ジェットシューター | 6 | コンビツール | 1 |

カラビナ(大) | 4 | コンビツール用ポンプ | 1 |

カラビナ(小) | 24 | エッジプロテクター | 1 |

プーリーカラビナ | 1 | マグライト | 2 |

マグライト | 2 | フローティングロープ 50m | 1 |

ワイヤー 2m | 2 | フローティングロープ 30m | 1 |

ワイヤー 4m | 1 | フローティングロープ 20m | 1 |

耐電手袋 | 3 | 毛布 | 1 |

安全帯 | 3 | 長鎌 | 2 |

油とりマット | 10 | 斧 | 1 |

投光器用コードリール | 2 |

|

|

軽貨物車

機械器具名 | 数量 | 機械器具名 | 数量 |

ホース 50mm | 4 | ホースブッリジ | 二組 |

ホース 65mm | 4 | ホースクランプ | 1 |

ホース背負い(65mm 6本) | 2 | 集水器 | 1 |

ディフェンスノズル | 1 | 分岐金具 | 1 |

消火栓キー | 1 | 安全結合管 | 1 |

媒介金具 | 6 | ウォーターキャッチ | 1 |

消火器(10型) | 1 | 長鎌 | 2 |

折りたたみ梯子 | 1 | 簡易水槽 | 1 |

スコップ | 1 | ジェットシューター | 2 |

とび口 | 2 | ホースバンド | 7 |

吸管 | 1 | 輪止め | 2 |

枕木 | 2 | ヘッドライト | 2 |

可搬式動力ポンプ(B―3級) | 1 |

|

|

別表第5(第9関係)

通信

(1) 通信体制

別表第6 避難施設一覧表(第10関係)

番号 | 地域 | 名称 | 収容可能人員 | 電話番号 | 所在地 | ||

建物 | 広場 | 電話 | FAX | ||||

1 | 吉備地域 | 吉備中学校 | 500 | 3,900 | 52―2059 |

| 下津野1234 |

2 | 藤並小学校 | 500 | 1,900 | 52―2069 |

| 天満439―1 | |

3 | 藤並公民館 | 50 |

| 52―6253 |

| 天満388―1 | |

4 | 有田中央高校 | 1,000 | 6,000 | 52―4340 |

| 下津野460 | |

5 | きびドーム | 100 |

| 52―8002 |

| 下津野2021 | |

6 | 田殿小学校 | 400 | 1,500 | 52―2026 |

| 井口47 | |

7 | 田殿公民館 | 50 |

| 52―6252 |

| 長田147―3 | |

8 | 保健福祉センター | 150 |

| 52―8886 |

| 角75―1 | |

9 | 防災ステーション | 50 |

| 53―2076 |

| 上中島875―4 | |

10 | 御霊小学校 | 400 | 2,000 | 52―3648 |

| 庄35 | |

11 | きび会館 | 300 |

| 52―5859 |

| 庄814―1 | |

12 | 町立体育館 | 500 |

| 52―5859 |

| 庄814―2 | |

13 | 御霊コミュニティーセンター | 70 |

| 52―6250 |

| 庄32―4 | |

14 | 金屋地域 | 上六川小学校 | 100 |

| 32―2796 | 32―4816 | 上六川136 |

15 | 石垣小学校 | 200 |

| 32―2643 | 32―4817 | 吉原792―1 | |

16 | 修理川小学校 | 100 |

| 32―2894 | 32―4819 | 修理川694―1 | |

17 | 宇井苔地区集会所 | 50 |

| 32―4970 |

| 宇井苔216―2 | |

18 | 小川小学校 | 100 |

| 32―2707 | 32―4823 | 小川610 | |

19 | 五西月小学校 | 100 |

| 34―2018 |

| 本堂252―2 | |

20 | 西ヶ峯小学校 | 100 |

| 34―2036 |

| 西ヶ峯1489 | |

21 | 生石小学校 | 100 |

| 34―2622 | 34―2359 | 生石41 | |

22 | 旧北小学校 | 50 |

| 34―2173 | 34―2381 | 瀬井629 | |

23 | 早月小学校 | 100 |

| 34―2163 | 34―2425 | 尾上13―1 | |

24 | 旧峯口小学校 | 200 |

| 32―4319 |

| 岩野河5 | |

25 | 金屋中学校 | 500 |

| 32―3171 |

| 中井原252 | |

26 | 鳥屋城公民館 | 100 |

| 32―3111 |

| 中井原254 | |

27 | 石垣公民館 | 50 |

| 32―4238 |

| 吉原1421―1 | |

28 | 生石公民館 | 50 |

| 32―4237 |

| 糸野302―1 | |

29 | 岩倉公民館 | 50 |

| 32―4236 |

| 川口1001―1 | |

30 | 五西月公民館 | 50 |

| 32―2829 |

| 本堂88―2 | |

31 | 農村センター | 200 |

| 32―4666 |

| 金屋657 | |

32 | 清水地域 | 安締小学校押手分校 |

|

|

|

| 押手 |

33 | 杉野原公民館 |

|

|

|

| 杉野原 | |

34 | 安締中学校体育館 |

|

| 26―0300 |

| 板尾138―1 | |

35 | 井谷地区公民館 |

|

|

|

| 井谷 | |

36 | 沼谷地区集楷書 |

|

|

|

| 沼谷 | |

37 | 子安地蔵堂 |

|

|

|

| 室川 | |

38 | 久野原小学校体育館 |

|

| 25―0107 |

| 久野原1235 | |

39 | 八幡小学校 |

|

| 25―0015 |

| 清水274―1 | |

40 | 高齢者生産活動センター |

|

|

|

| 清水 | |

41 | 下湯川地区集会所 |

|

|

|

| 下湯川 | |

42 | 中央公民館上湯川分館 |

|

|

|

| 上湯川 | |

43 | 宮川地区集会所 |

|

|

|

| 宮川 | |

44 | 大蔵へき地集会所 |

|

|

|

| 大蔵 | |

45 | 八幡小学校三田分校 |

|

|

|

| 三田 | |

46 | 中央公民館遠井分館 |

|

|

|

| 遠井 | |

47 | 沼区民センター |

|

|

|

| 沼 | |

48 | 楠本区民センター |

|

|

|

| 楠本 | |

49 | 境川へき地集会所 |

|

|

|

| 境川 | |

50 | 城山東小学校 |

|

|

|

| 日物川 | |

51 | 城山地区公民館 |

|

|

|

| 二川 | |

52 | 東大谷生活改善センター |

|

|

|

| 東大谷 | |

53 | 三瀬川地区集会所 |

|

|

|

| 三瀬川 | |

54 | 粟生小学校 |

|

| 22―0014 |

| 粟生429 | |

55 | 旧五郷小学校 |

|

|

|

| 中原 | |

56 | 五郷地区生活改善センター |

|

|

|

| 川合 | |

57 | 二澤地区集会所 |

|

|

|

| 二澤 | |

58 | 阿弥陀堂 |

|

|

|

| 北野川 | |