○有田川町児童手当事務処理要綱

令和4年6月15日

訓令第2号

有田川町児童手当事務処理要綱(平成18年有田川町訓令第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係部門間の連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱にあたっては、請求者、受給者又はその他関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門、その他関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県、その他関係部門との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求書等が必要になることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第3条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。ただし、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については作成を省略することができる。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 町長は、省令第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(1) 認定請求書の提出にあたり、次の各号に掲げる公簿等で確認できない事項については添付書類の提出を義務付けるものとする。

(2) 請求に係る児童のうち、請求者と住所が異なる場合は、省令第1条の4第2項第3号の規定に基づき、添付される書類により、児童と同居している者の状況等を確認するものとする。

(3) 請求に係る児童のうち、日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき、添付される書類により居住状況を確認するものとする。

(4) 請求者が未成年後見人として請求した場合は、省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき、添付される書類により確認するものとする。

(5) 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき、添付される書類により確認するものとする。

(6) 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認するものとする。

(7) 請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求したときは、申立書及び生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認するものとする。

(8) 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、申立書及び児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件及び生計要件等を確認するものとする。

(9) 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類又は公簿等による被用者又は非被用者でない者の別の確認を行う必要がないものとする。

2 前項によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うものとする。

4 法第5条第1項の所得額が、児童手当の所得上限限度額を超過し、職権による消滅処分を受けた場合において、税法上の所得更正や新年度賦課決定により、法第5条第1項の所得額が所得上限限度額未満となった場合は、新たに認定請求書を提出しなければならないものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

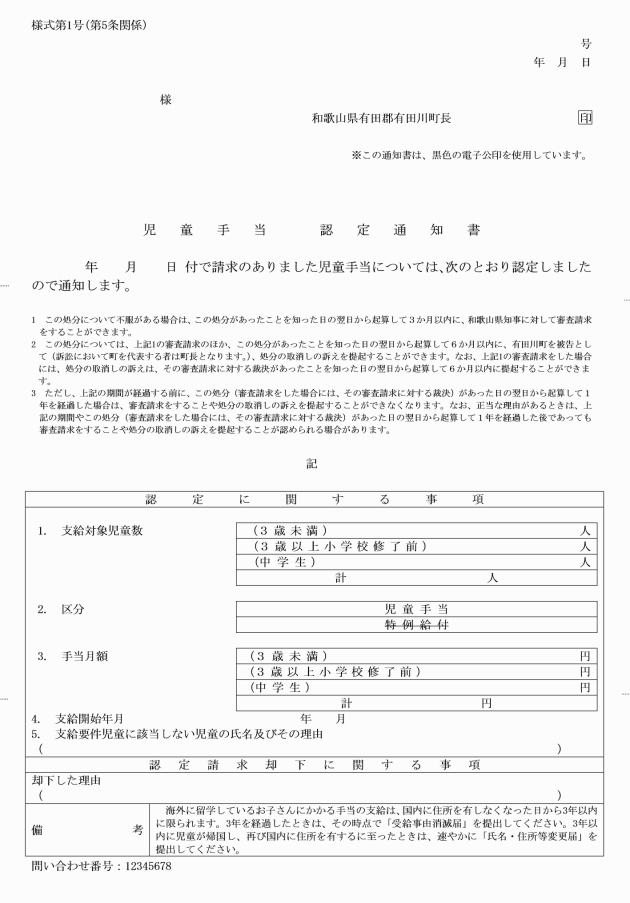

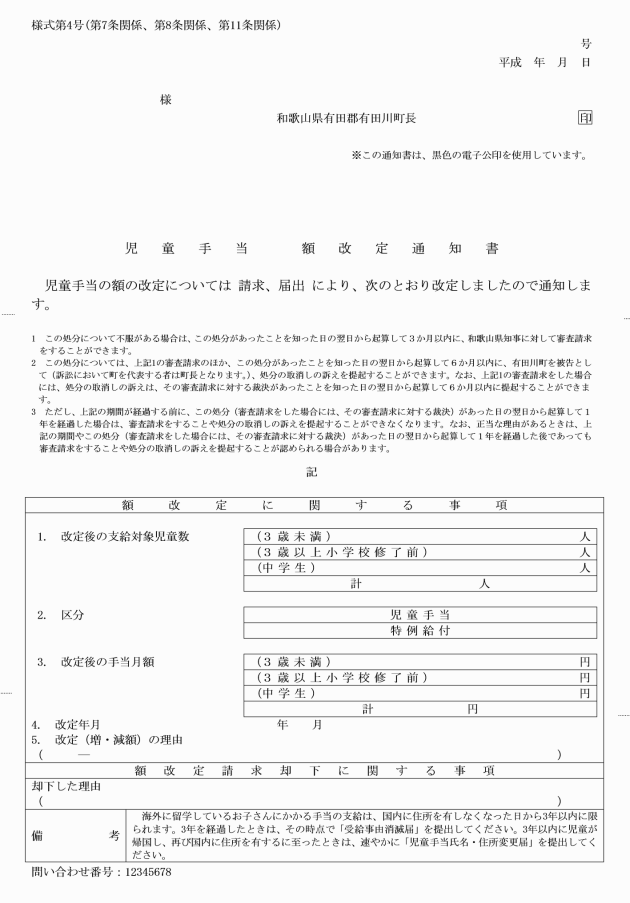

第8条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第4号)を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

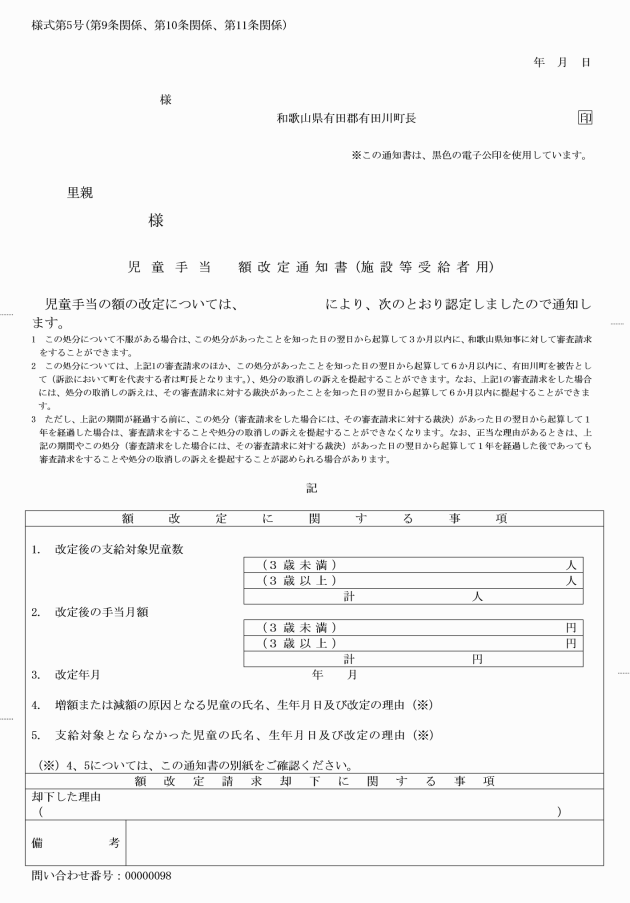

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号)を用いて、当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

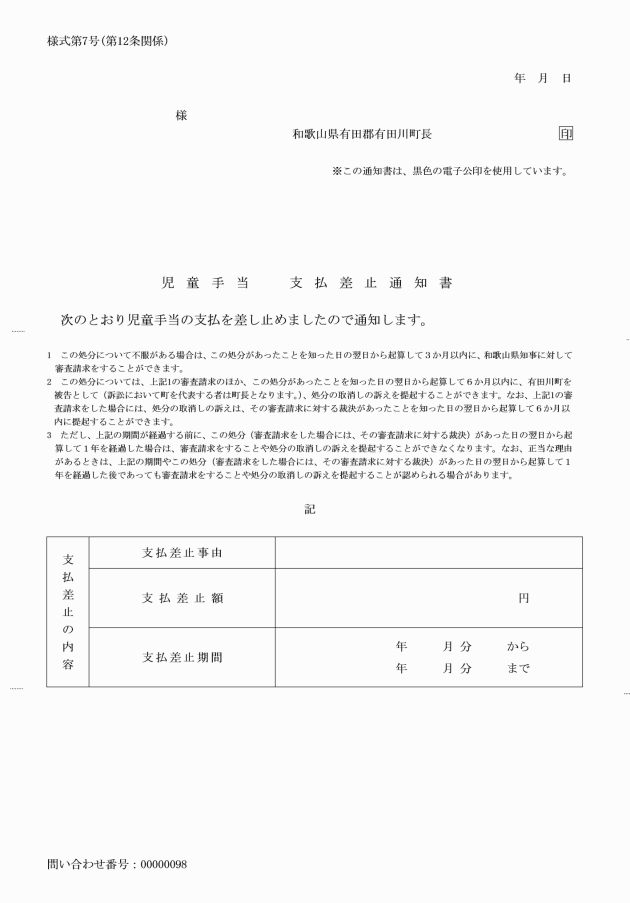

第12条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記録するものとする。

(2) 前号の規定によって照合したものについては、省令第7条第2項の規定の例により審査するものとする。

(4) 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うこととともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払は一時差し止めるものとし、児童手当支払差止通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の省略)

第13条 現況届によって届け出られるべき内容を市町村が公簿等で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることが可能である。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

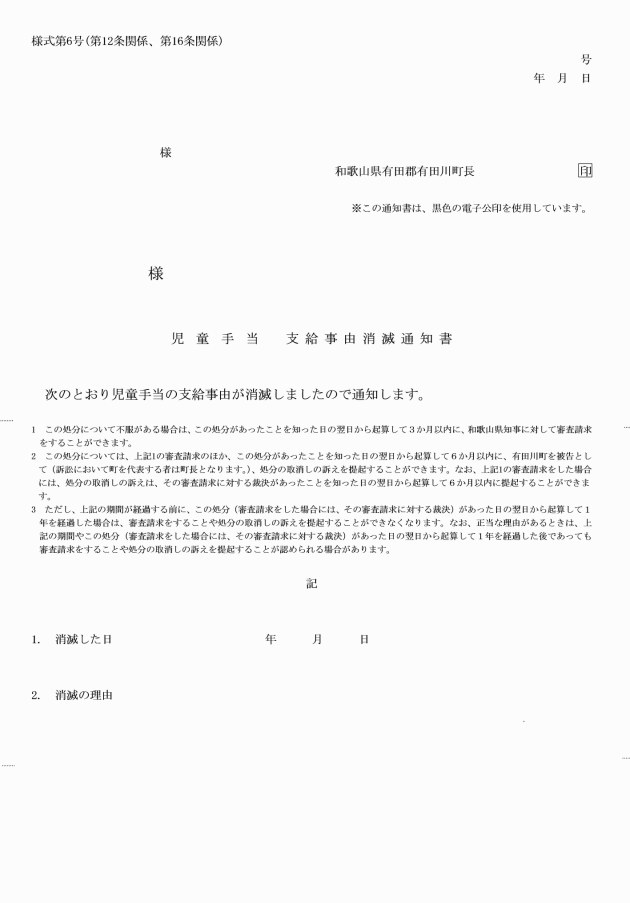

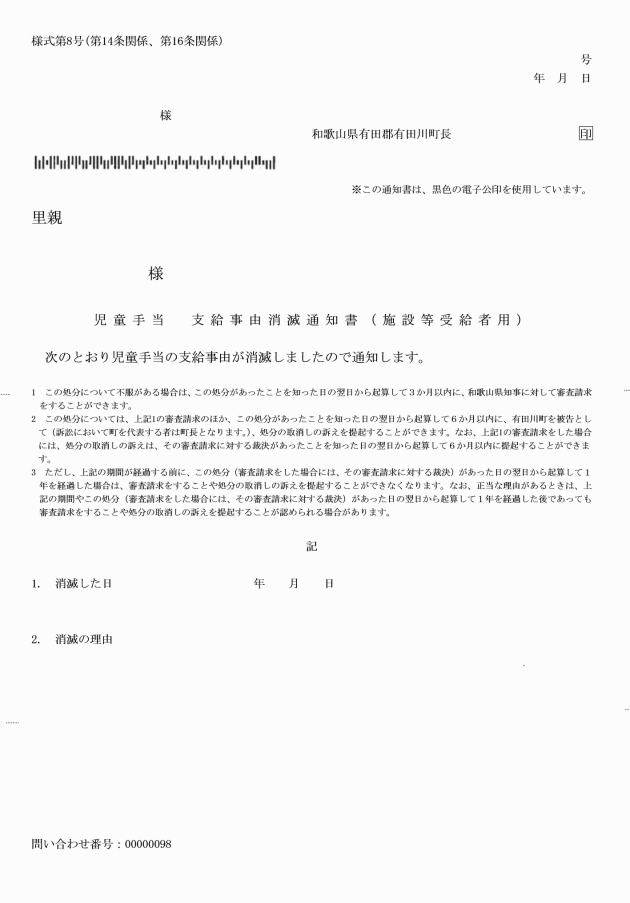

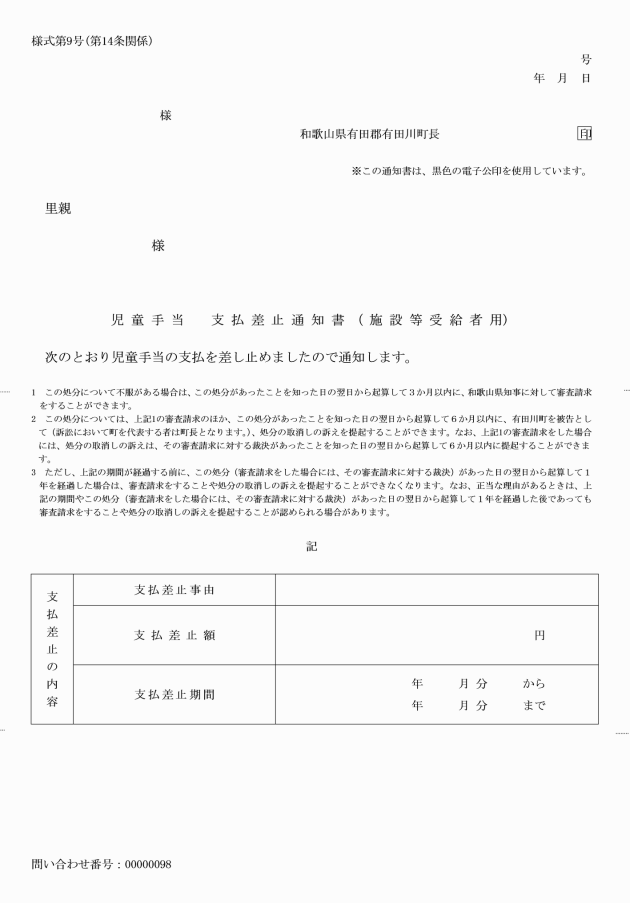

第14条 町長は省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、当該届出者に通知するものとする。

2 6月30日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うこととともに、督促を行ってもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払は一時差し止めるものとし、児童手当支払差止通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(変更届の処理及び省略)

第15条 一般受給者に係る省令第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る住所氏名変更等届出(様式第8号)」という。)については、その届け出られるべき内容を市町村が公簿等により確認できるときは、提出を省略させることが可能であること。

2 一般受給者に係る住所氏名変更等届出が必要な事項は次のとおりとする。

(1) 住民票が別市町村にある者の住所氏名が変更となったとき。

(2) 3歳未満の子を養育している受給者の加入年金が変更となったとき。

(3) 第5条第一項第5号による同居父母による認定を受けた者で、その後に離婚が成立したとき。

(4) 受給者が配偶者を有しなくなったとき又は配偶者を有することになったとき。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

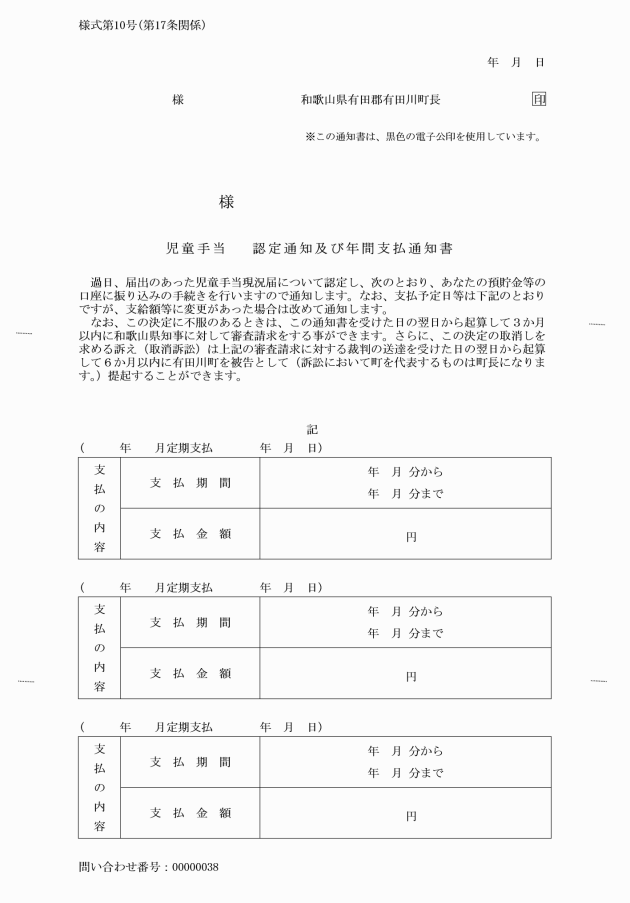

(支払の処理)

第17条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、児童手当認定通知及び年間支払通知書(様式第10号)を、受給者に送付するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

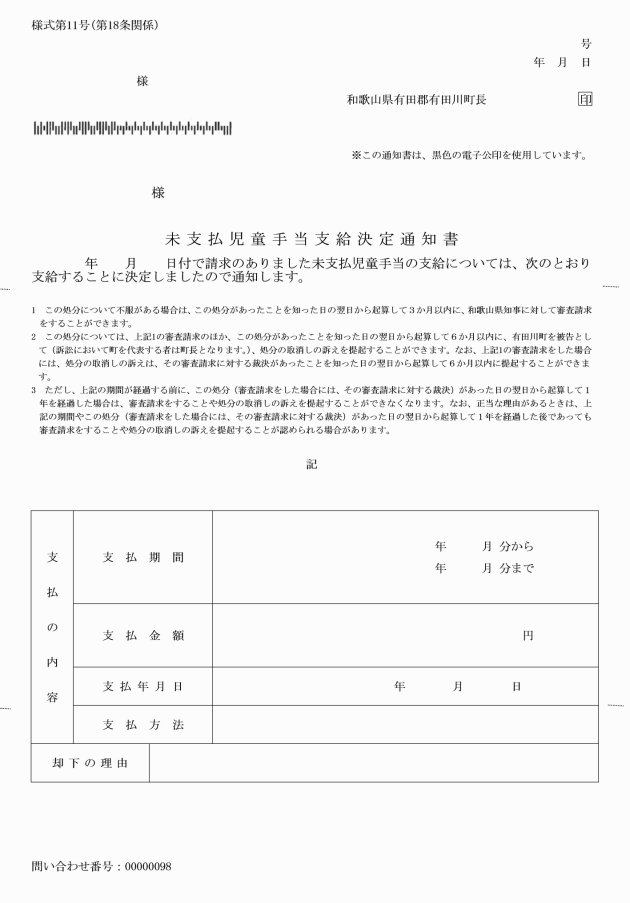

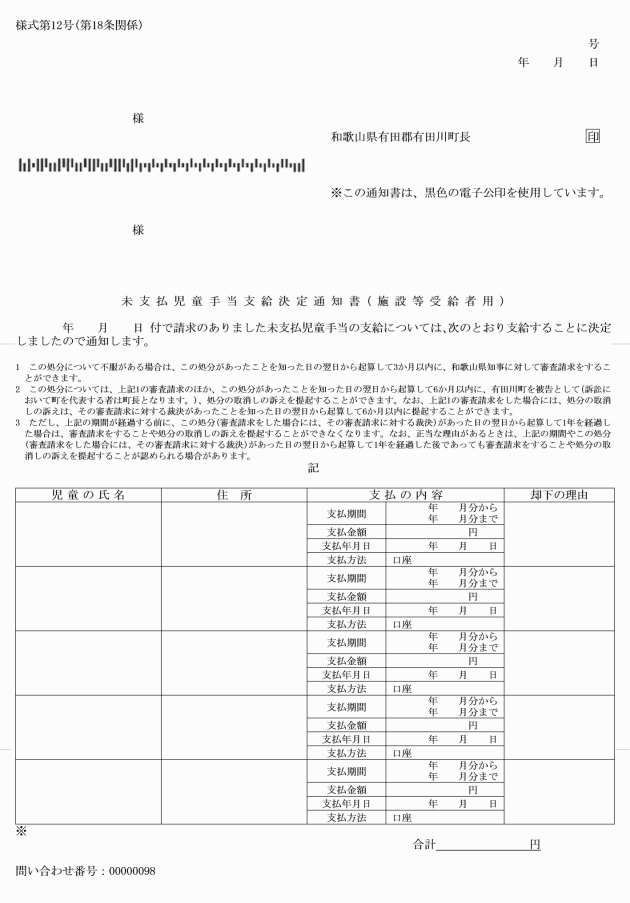

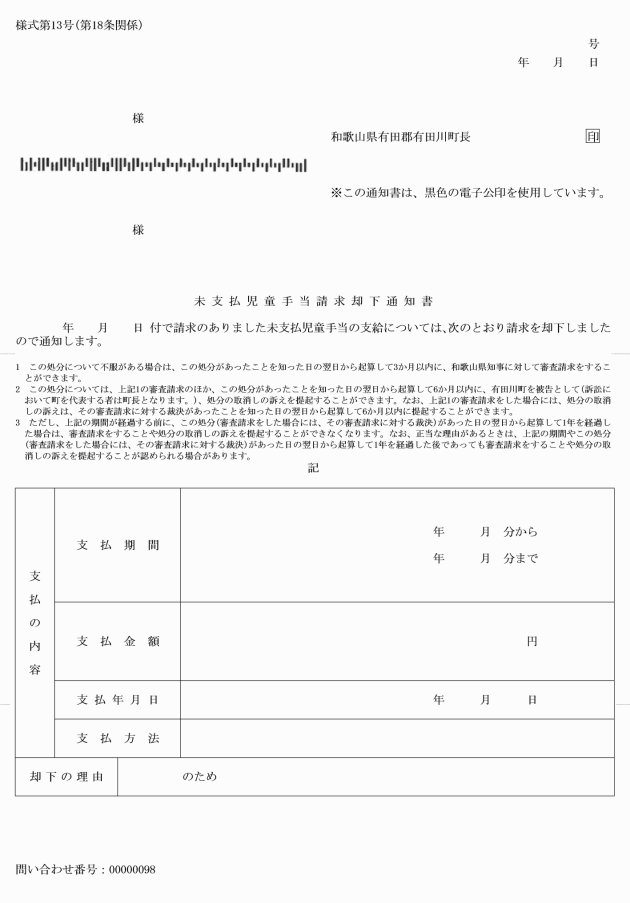

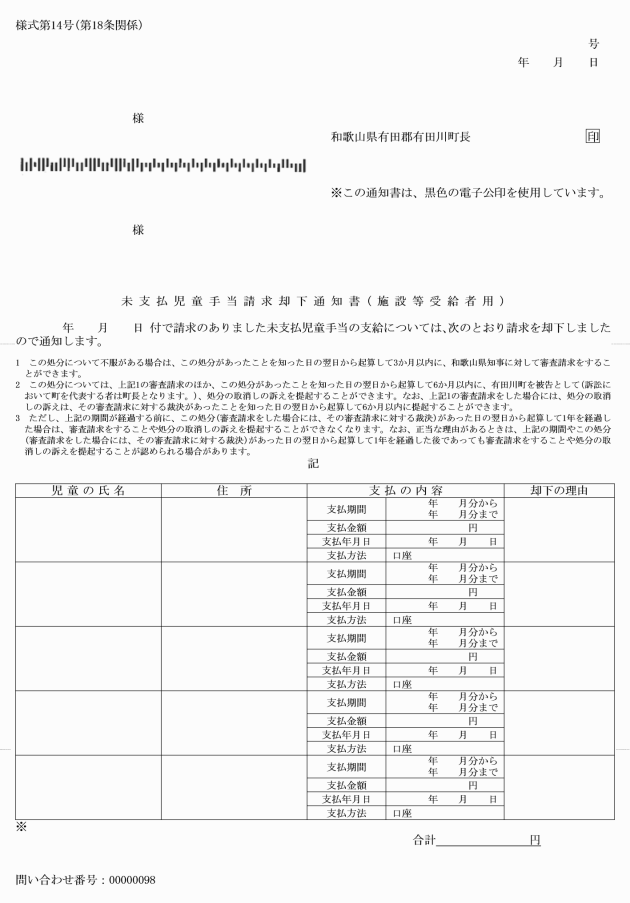

(未支払請求書の処理)

第18条 町長は、省令第9条の未支払児童手当等請求書又は未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

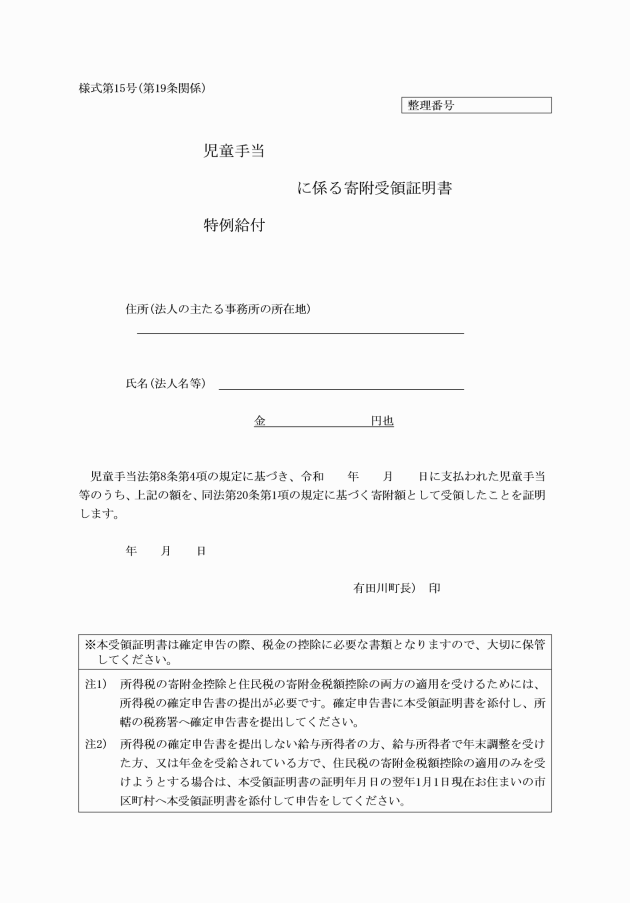

(寄附に係る事務処理)

第19条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

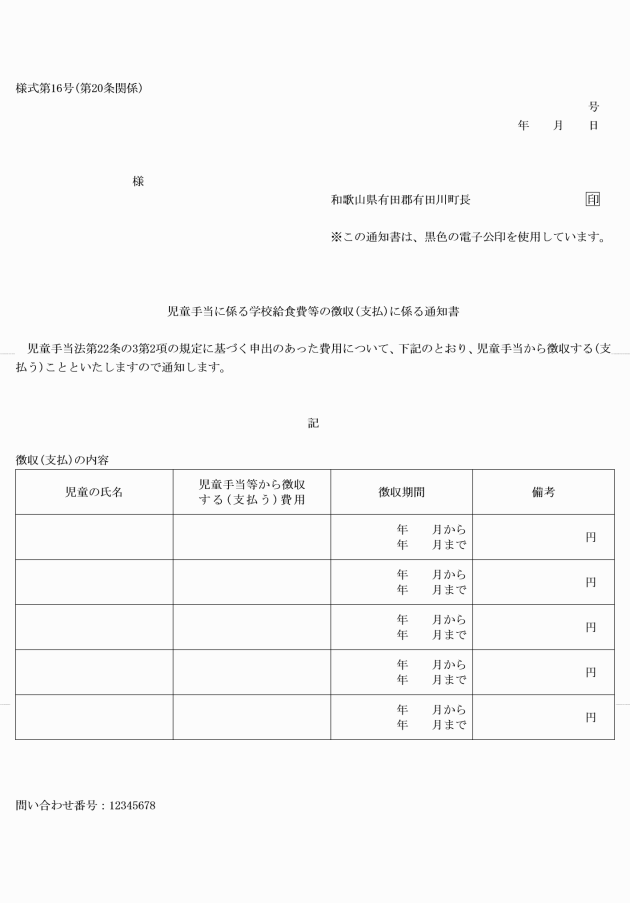

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第20条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の徴収の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

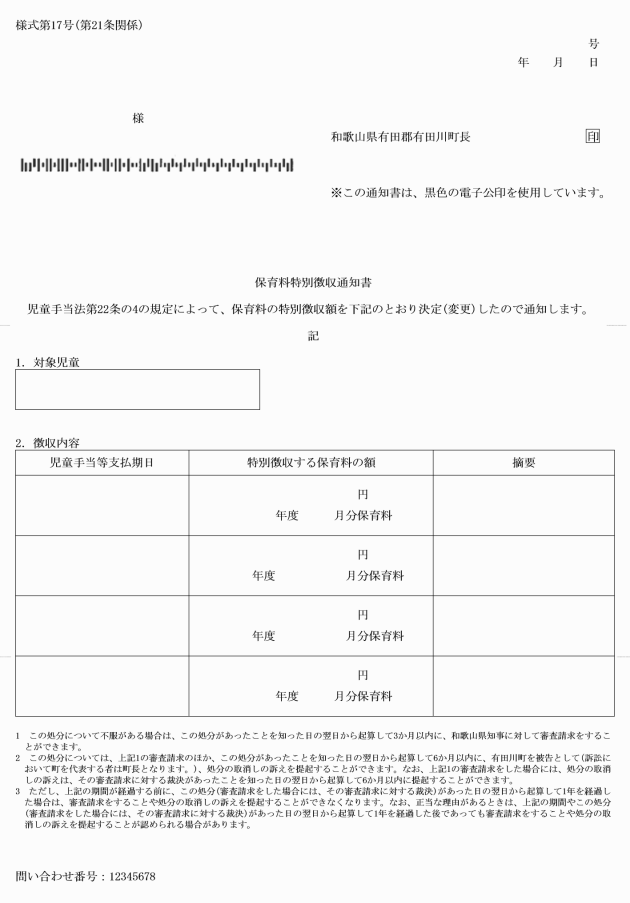

第21条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第17号)により、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項第2号の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(処分の取消し)

第22条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第23条 受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理情報(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 未支払請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から3年)

(6) 額改定認定請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(7) 前6号以外の届出等(提出のあった日の属する年度の督年度から1年)

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。