○有田川町小規模貯水槽水道の管理指導要領

平成21年11月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要領は、有田川町小規模貯水槽水道の管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水の確保を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 小規模貯水槽水道の管理は、設置者が自ら責任をもって行うものであり、水道事業者は、この要領の目的を達成するため、設置者の協力のもとに指導を行うものとする。

(1) 小規模貯水槽水道

簡易専用水道、専用水道、ビル管理法適用水道のいずれにも該当しない受水槽以下の水道設備をいう。

(2) 設置者

貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権限を有する者をいう。

(3) 貯水槽

受水槽、高置水槽、圧力水槽をいう。

(4) 水道事業者

水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営するものをいう。

(設置者の責務)

第4条 設置者は、小規模貯水槽水道の管理を自主的に行うとともに、この要領に基づいて行われる水道事業者の指導に協力するものとする。

(水道事業者の責務)

第5条 水道事業者は、この要領の適正な運用に努めなければならない。

(設置者の措置)

第6条 設置者は、小規模貯水槽水道について次の各号に掲げる措置をとるよう努めるものとする。

(1) 有田川町水道事業給水条例(平成18年有田川町条例第226号。以下「町条例」という。)の適用を受ける小規模貯水槽水道を設置、増設、改造しようとする者は町長の確認を受けるとともに、廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出ること。

(2) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。

(3) 小規模貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。

(4) 末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期的に行うこと。また、その結果異常が判明したときは、直ちに上下水道課に連絡してその指導を受けること。

(5) 法に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

(6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(7) 小規模貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。

(水道事業者の業務)

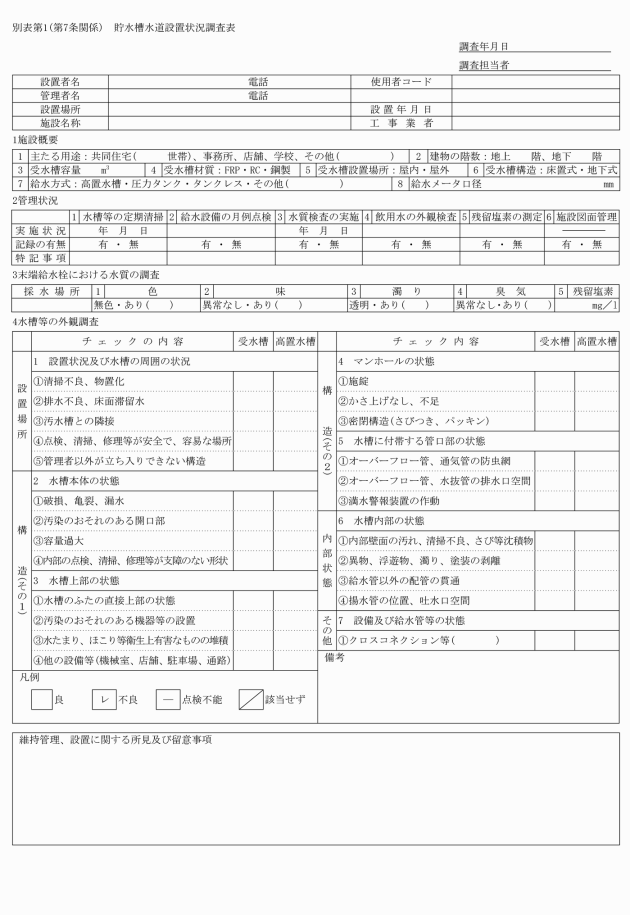

第7条 水道事業者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(2) 前号の届出に係る事項に変更が生じたとき及び当該貯水槽水道を廃止したときは、設置者に対し、町長へ届け出るように指導すること。

(3) 貯水槽水道台帳を整理し、保管すること。

(4) 設置者に対し、第10条第1項第6号及び第7号に定める基準に従ってその施設を管理するよう指導すること。

(5) 小規模貯水槽水道の管理の充実を図るため、計画的に現場調査を行うこと。

(6) 小規模貯水槽水道の管理に関する利用者の相談に応じるとともに、設置者に対する講習会の開催、パンフレットの配布、広報誌等を活用して、貯水槽水道の管理について正しい知識の普及を図ること。

(汚染事故発生時の設置者の措置)

第8条 設置者は、小規模貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに上下水道課に通報するとともに、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 当該小規模貯水槽水道の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。

(2) 速やかに汚染の原因を除き、当該小規模貯水槽水道の復旧を図ること。

(3) 給水停止等の措置を取った場合は、代替水を確保すること。

(4) 当該小規模貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確保してから、給水を開始すること。

(汚染事故発生時の水道事業者の業務)

第9条 水道事業者は、常に、検査機材、採水器、採水ビン、ライト、巻尺等を整備しておくと共に、小規模貯水槽水道に事故が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 設置者に対する指導

汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、前条の規定に従って適切な措置をとるよう、設置者を指導すること。

(2) 情報収集及び保健所への連絡

事故の内容を的確に把握し、上下水道課に連絡し、汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるよう必要な措置を講ずること。

2 現場では、汚染の有無を確認するため、給水栓その他必要な場所において次の各号について検査を行うこと。

(1) 外観(色、濁り、異物、生物及び浮遊物等)

(2) 臭い、味

(3) ph

(4) 残留塩素

3 設置者が給水停止又は使用制限等の措置をとった場合は、次の各号により代替水を確保するよう設置者を指導すること。

(1) 水道事業者から直接給水されている給水栓を利用する。

(2) 建物又はその付近に給水栓がない場合は、水道事業者に臨時給水栓の設置又は応急給水を依頼する。この場合、所要の経費は依頼した者が負担することとなる。

(設置者が行う貯水槽水道の維持管理基準)

第10条 設置者が行う貯水槽水道の維持管理基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 末端給水栓における水の色、濁り、臭い、味についての点検は毎日1回行い、残留塩素の測定は7日に1回行うこと。

(2) 施設の点検は、月に1回実施する。点検の方法は別表第2に定める「設備のチェックポイント」を参考として行うこと。

(3) 点検の結果異常があれば、設備の取り替え、補修、清掃等を行う。

(4) 管の損傷、さび及びもれについては、目視のほか残留塩素、給水量の維持等を参考にして点検し、異常があれば必要な補修を行うこと。

(5) 逆流及び吸入を防ぐとともに衛生器具の吐水口空間が適正に保たれない場合は、バキュームブレーカーを取付け、適正に作動しているか否かを点検すること。

(6) 定期に行う法に定める水質検査は、次のとおりとすること。

水源が水道事業者の供する水道水である小規模貯水槽水道については、次に掲げる項目について水質検査を行うこと。

ア、一般細菌 イ、大腸菌群 ウ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 エ、塩素イオン オ、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) カ、ph値 キ、味 ク、臭気 ケ、色度 コ、濁度

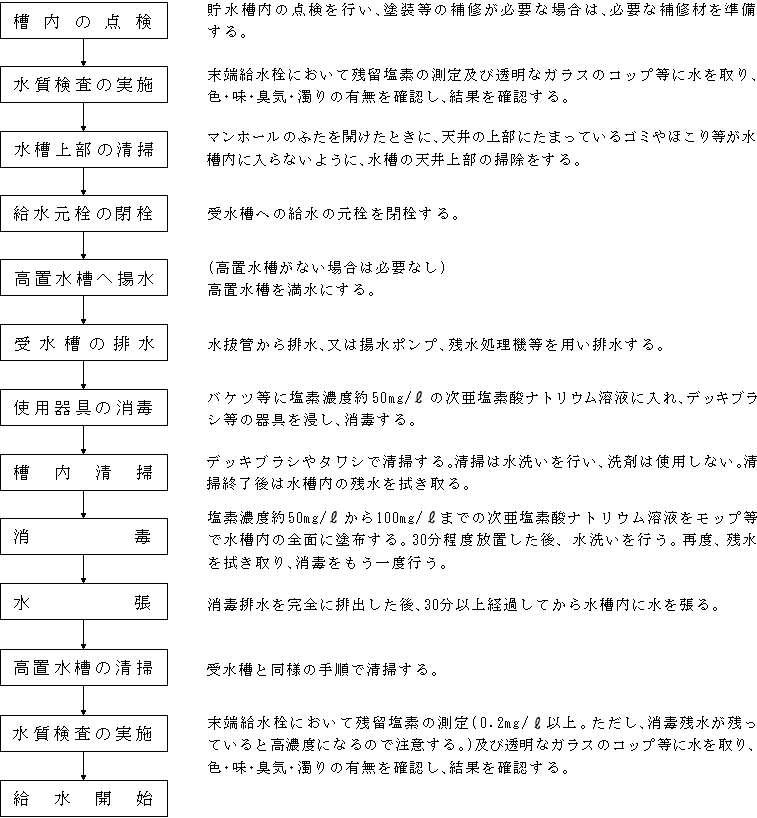

(7) 定期に行う貯水槽の清掃については、貯水槽の標準的な清掃方法(別表第3)によること。

(8) 給水栓における水の遊離残留塩素は、0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上を保持すること。ただし、供給する水が病原性微生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/L(結合残留塩素の場合は1.5mg/L)以上とすること。

(9) 長期間使用を停止した水槽を使用するときは、槽内を点検し、必要に応じて槽内の水の入れ換え等を行い、残留塩素を測定して安全を確認してから給水すること。

(10) 同条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号に規定する事項については、記録し保管しておくこと。

(11) 施設の図面を保管しておくこと。

附則

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日告示第16号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第2(第10条関係) 設備のチェックポイント

設備 | 項目 | チェックポイント | 備考(措置等) |

貯水槽 | 設置場所 | ①管理者以外の者が立ち入りできない構造となっているか。 | ①水槽室、ポンプ室への出入り口は施錠し、関係者以外は立ち入りできないようにしておく。 |

②水槽の周囲が整理整頓されているか。 ③床面の排水は良好か。 |

| ||

④水槽に汚水槽、雑排水槽、湧水槽等が隣接設置されていないか。 | ④汚染事故を起こす可能性があるものの改善、撤去又は点検頻度を増やす。 | ||

⑤点検、清掃、修理等が安全、容易な場所か。 | ⑤点検、清掃等のスペース及び通路を確保する。 | ||

貯水槽構造 | 水槽本体の構造 | ①破損、亀裂及び漏水がないか。 | ①槽内部の細かい点検は清掃時に行う。 |

②汚染のおそれのある開口部がないか。 | ②揚水管、電極棒等の貫通部分が密閉されていないことがある。 | ||

③使用水量に対し容量が過大となっていないか。 | ③受水槽 容量が1日の使用水量の4/10から6/10までが望ましい。 高置水槽 容量が1日の使用水量の1/10程度が望ましい。 | ||

④内部の点検、清掃、修理等に支障のない形状となっているか。 | ④不必要な仕切りや機器等の撤去。 | ||

水槽上部の状態 | ①水槽のふたの直接上部は清潔か。 ②汚染のおそれのある機器等を設置していないか。 ③水たまり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないか。 |

| |

④水槽の上部スラブを厨房、駐車場、通路等に使用していないか。 | ④汚染事故を起こす可能性があるものを改善し、撤去し、又は点検頻度を増やすことにより事故防止を指導する。 | ||

マンホールの状態 | ①施錠してあるか。 |

| |

②十分なかさ上げをしてあるか。 | ②10cm以上 | ||

③マンホールのふたは密閉されているか。 |

| ||

水槽に付帯する開口部の状態 | ①オーバーフロー管、通気管に防虫網が設置されているか。 ②オーバーフロー管がない場合、満水警報装置が正しく作動しているか。 ③オーバーフロー管、水抜管の排水口空間が十分確保されているか。 |

| |

水槽内部の状態 | ①水槽内部にさびが発生していないか。 ②水槽内部に異物が混入していないか。 ③水槽内部に沈渣物が堆積していないか。 ④吐水口空間が十分確保されているか。 |

| |

その他 | ①水槽内部やマンホールの上部に飲用水用以外の管が貫通し、又は設置されていないか。 | ①クロスコネクションの禁止 | |

別表第3(第10条関係) 貯水槽の標準的な清掃方法

1 貯水槽清掃に当たっての注意点

(1) 居住者、ビル利用者に清掃実施を周知し、必要があれば代替水を確保する。

(2) 貯水槽が屋外にある場合は、気候の影響を考慮する。

(3) 清掃の作業工程を記録し、保管する。

(4) 高置水槽を設置している場合は、受水槽から清掃を行う。

(5) 使用する器具は清掃専用のものとし、不衛生な器具の使用は避ける。

2 貯水槽清掃に必要な器具

(1) デッキブラシ (2) ホース (3) バケツ (4) モップ | (5) 残留塩素測定器 (6) 透明なガラスのコップ (7) その他必要器具 |

3 貯水槽清掃のフローシート