○有田川町一般廃棄物(ごみ)処理業許可審査・運営規程

平成21年7月21日

告示第24号

(趣旨)

第1条 有田川町一般廃棄物(ごみ)処理業許可審査・運営規程(以下「運営規程」という。)は、有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「町廃棄規則」という。)第27条の規定に基づき、一般廃棄物(ごみ)処理業(以下「処理業」という。)の許可、許可の更新、事業の範囲の変更、積み替え保管に関する許可の申請に係る審査及び許可した業務の適正化を図ることを目的とする。

(1) 廃棄法…廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 廃棄規則…廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいう。

(3) 町廃棄条例…有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例をいう。

(4) 一般廃棄物処理計画…廃棄法第6条の規定に基づき有田川町が区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めたものをいう。

(5) 一般廃棄物(ごみ)処理業者…町長の許可を受け一般廃棄物の収集、運搬又は処分或いは収集運搬処分を業として行う者をいう。

(6) ごみの計画収集…有田川町が家庭系のごみを日時を定めごみ集積所から計画的に収集運搬することをいう。

(7) 家庭系一時多量ごみ…家庭ごみの内、引っ越しや模様替、大掃除などに伴い一時的に大量に出たごみで、計画収集では排出できない状態のごみをいう。

(8) 環境センター…有田広域圏事務組合が有田川町上中島927番地に設置した一般廃棄物処理施設をいう。

(9) プラスチック収集場…有田川町が有田川町庄1041番地1に設置した一般廃棄物(廃プラスチック類)の中間処理施設をいう。

(許可申請の事前協議)

第3条 処理業の許可を申請しようとする者は、別に定める一般廃棄物(ごみ)処理業許可申請のしおり(以下「許可申請のしおり」という。)に基づき事前協議をしなければならない。

(一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の許可の基準)

第4条 町長は、収集運搬業の許可の申請が廃棄法第7条第5項第1号から第3号の規定に適合し、廃棄法第7条第5項第4号及び町廃棄条例施行規則第15条の規定に基づく外、次に該当しないと認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」という。)

(2) その事業活動を支配する者に前号の者が含まれるもの

2 申請者は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。

(1) 申請者の住所

ア 個人営業の場合は、営業所を有田川町内に有し、かつ、有田川町に住民登録を有している者であること。

イ 法人の場合は、有田川町税条例(平成18年有田川町条例第54号)第23条第1項第3号及び第5号の法人で、かつ、その代表者が有田川町に住民登録を有している者であること。

(2) 申請者の事務所

ア 申請者は、事業開始時の届出をした事務所を許可の期間中有すること。

イ 申請者が法人の場合は、有田川町内に登記された主たる事務所を許可の期間中有すること。

ウ 事務所は、常に連絡が取れる状態であること。

(3) その他町長が特に必要と認める要件を充たすこと。

2 申請者は、前条第2項に規定する要件に適合しなければならない。

(収集運搬業務の範囲)

第6条 収集運搬業務を行うことのできるごみの範囲は、有田川町の一般廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)に定める事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外のごみの内、家庭系のごみに準じるごみ、及び家庭系一時多量のごみとする。

(収集運搬業務の対象外のごみ)

第7条 町がプラスチック収集場及び環境センター(以下「町有処理施設等」という。)で処理が困難なごみとして指定した次のごみは、収集運搬し、搬入してはならない。

(1) 感染性のある物

(2) 有毒性物質を含む物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 爆発又は引火の危険性のある物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 鉄塊又は鉄塊と同等と見られ処理施設を損なう恐れのある物

(7) 概ね長さ100センチメートル 幅100センチメートル 高さ100センチメートルを超えるもの

(8) 重量が概ね100キログラムを超えるもの

(9) 前項に定めるものの他、本町の一般廃棄物の処理施設の設備及び技術に照らし、適正な処理が困難と認められるものを適正処理困難物として指定し、排出規制を行うごみ

(処分業務の許可の範囲)

第8条 処分業務の許可の範囲は、再資源化できるごみの処分業務とする。

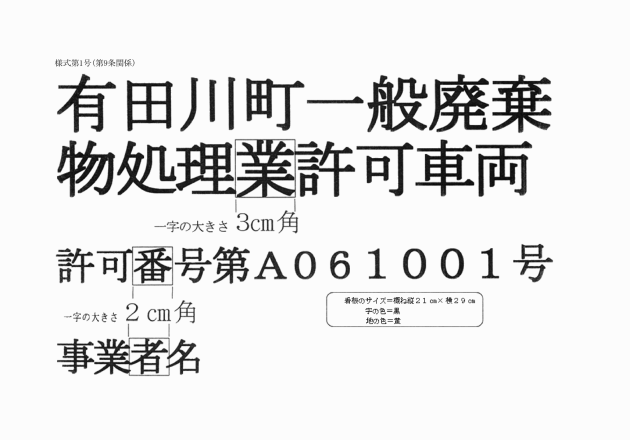

(収集運搬車両の基準)

第9条 ごみの収集運搬を許可された車両(以下「許可車両」という。)は、自ら所有しているものであるとともに、次の要件を充たすものであること。

(1) 許可車両の車番は、和歌山ナンバーであること。

(2) 許可車両は、高ボディ車(ベニヤ板等で高ボディにした積載は不可)又は、パッカー車とする。

(3) 軽4輪貨物車の高ボディの場合は、運転席屋根部高さを最大高とする。後部扉も同様とする。

(4) 高ボディ車の改造は法令の定めるところにより行い、改造後は、改造に要した材料の重量を最大積載量から差し引いた積載量を超えて積載してはならない。

(5) 許可車両の最大積載量及び寸法は、搬入先の基準以下であること。

(6) 許可車両は、一般廃棄物の収集運搬の専用車両とし、他の目的と混用しないこと。ただし、やむを得ず許可車両を他の用途に使用するときは(13)で規定する許可車両の表示を中止すること。

(7) 許可車両から廃棄物が飛散したり流出したり悪臭が漏れるおそれがある場合は、適切な容器やシートにより防ぐこと。

(8) 許可車両は、常に整備し、良好で清潔な状態を保つこと。

(9) 許可車両の保管場所を有田川町内に有し、かつ、保管場所の使用に対する権利を有していること。

(10) 浄化装置のある洗車設備を有しているか、又は洗車設備を持った特定施設と契約していること。

(11) 許可車両の自動車保険は、対人賠償責任保険額が、無制限であること。又、現有車両が左記条件に適合していない場合は、直ちに適合させること。

(12) 許可車両の運転席ドア両側面に様式第1号の表示を行うこと。尚、マグネットシートなどによる表示でも可。

(13) 許可車両が故障又は車検等のやむを得ない理由により使用できずに他の車両で収集、運搬及び搬入を行おうとする場合は、事前に有田川町と協議し、承認を得ること。

(14) 町長が特に必要と認めた場合は、この限りでないものとする。

(ごみの収集運搬及び処分の心得)

第10条 許可業者は、本業務が著しく公共性の高い業務であることを認識し、業務の実施については親切丁寧を旨とすること。

(1) 業務を実施する場合、排出されたごみの分別が有田川町が定めた方法により行われていることを確認すること。

(2) 燃えるごみ、燃えないごみ、廃プラスチック容器包装類の収集運搬は、町指定袋に収納されたごみとする。

(3) 排出されるごみの分別状況に応じ、適宜排出者へごみの分別指導を行うこと。

(4) 資源化ごみを収集運搬する場合は、有田川町が承認した搬入先とする。

(5) 資源化ごみの中間処分を業務とする場合は、最大限の再資源化を行うこと。

(6) 資源化ごみの再資源化処理の中で発生する不純物は、処分業者自身が最終処分を行うものとする。

(7) 処分業者自身が排出者となる燃えるごみ又は燃えないごみ(産業廃棄物は除く。)を環境センターへ搬入する場合は、町指定のごみ袋に入れ混載することなく搬入すること。

(ごみの減量、再資源化等の推進)

第11条 処分業者は、ごみの減量のため、取り扱うごみの再資源化及びごみの再利用(以下「リサイクル」という。)に努めるものとする。

2 処分業者は、金属くず商並びに古物商の許可を得ることに努め、ごみの再資源化を進めるものとする。

(ごみ処理施設への搬入方法)

第12条 町有処理施設等へのごみ搬入については、次によること。

(1) 燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみは、環境センターへ搬入すること。

(2) 廃プラスチック容器包装類は、プラスチック収集場へ搬入すること。

(3) 町有処理施設等では随時搬入車の積載物検査を行うので係員の指示に従うこと。

(4) ごみの搬入は、町有処理施設等が定めた搬入基準及び搬入方法とし、係員の指示に従い搬入すること。

(5) 搬入したごみは、原則として環境センターが貸与する「計量カード」により計量を受けることとする。ただし、プラスチック収集場はその都度係員の指示により計量する。

(従業員)

第13条 従業員を業務に従事させるときは、その身分を証する書類を携帯させること。ただし、制服等を利用し屋号・会社名と共に、氏名の記入のあるものはこれに変えることができる。

2 従業員は常傭とする等、雇用関係の安定を図り、事業に支障を来たさないものとする。

3 従業員には、一般廃棄物・産業廃棄物の処理及びリサイクル等に関すること、労働安全衛生に関すること、交通安全に関すること、その他業務遂行のための資質向上を目的とした研修を行うこと。

(諸帳簿の整備、保存等)

第14条 許可業者は、次の帳簿を整備し、1年ごとに閉鎖し5年間保存すること。

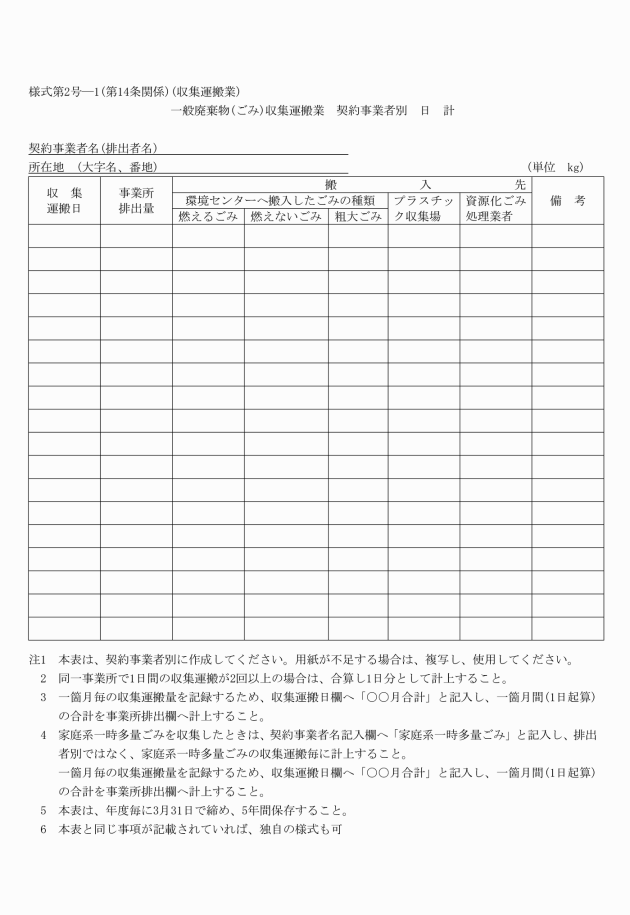

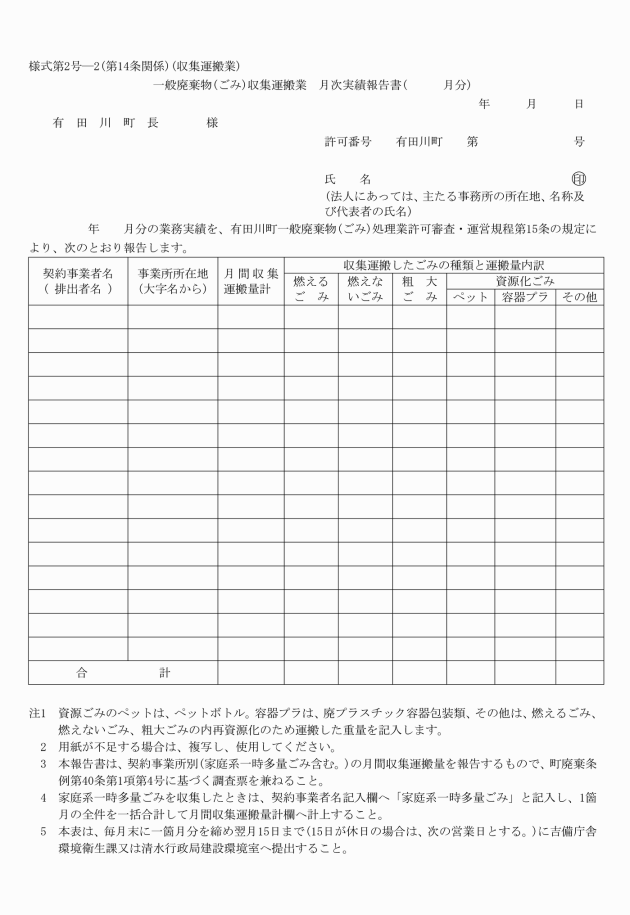

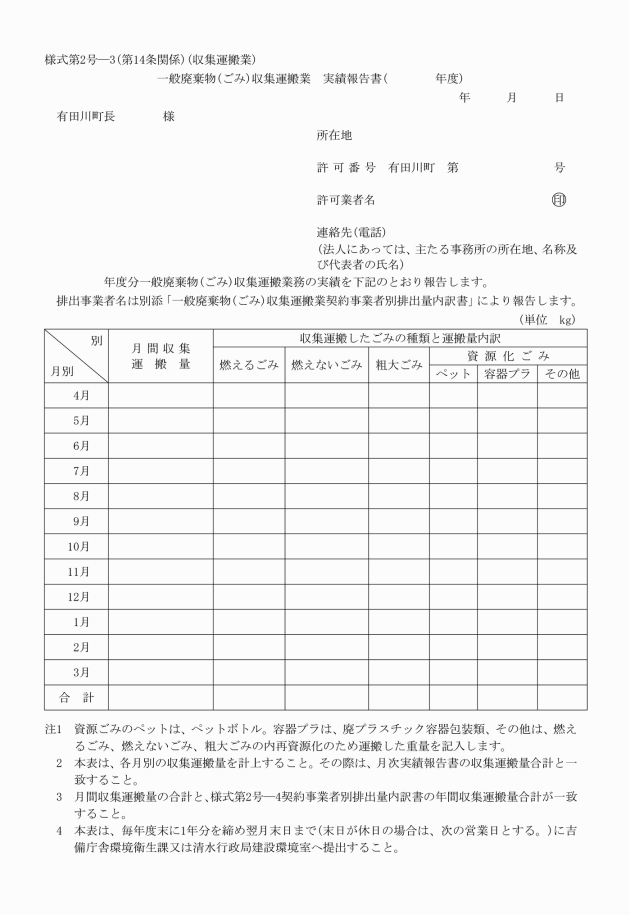

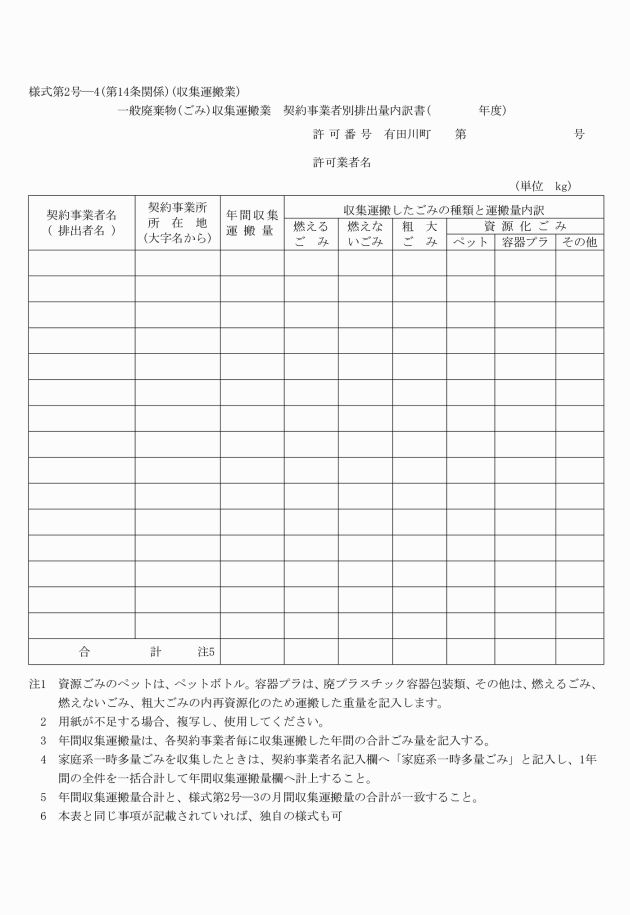

(1) 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業

① 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業 契約事業者別日計 (様式第2号―1)

② 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業 月次実績報告書( 月分) (様式第2号―2)

③ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業 実績報告書( 年度) (様式第2号―3)

④ 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業 契約事業者別排出量内訳書( 年度) (様式第2号―4)

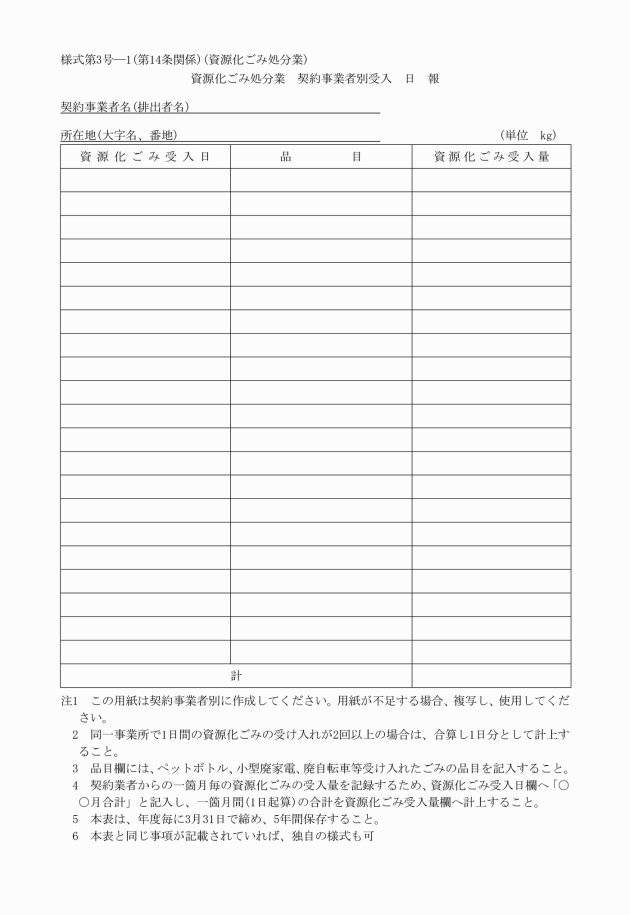

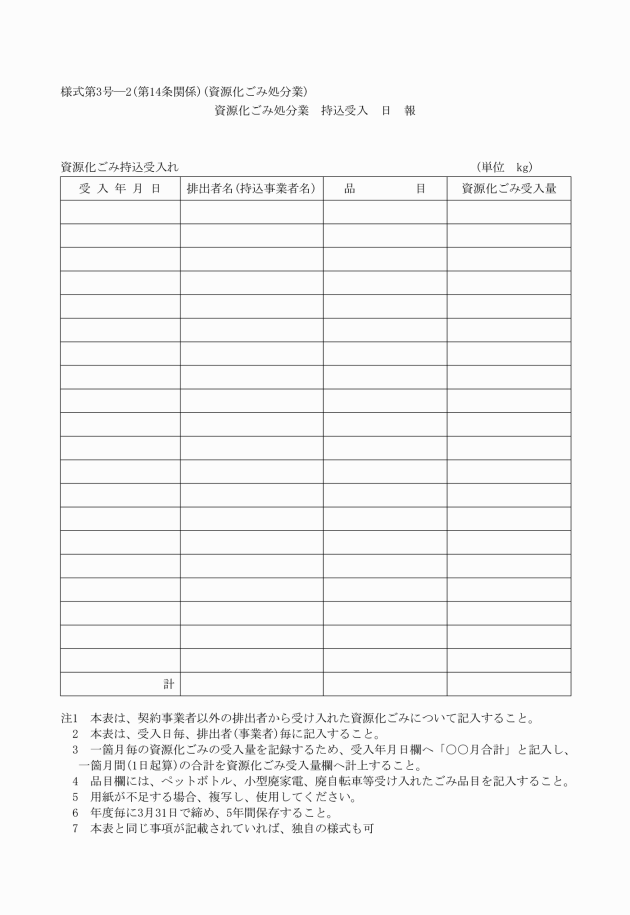

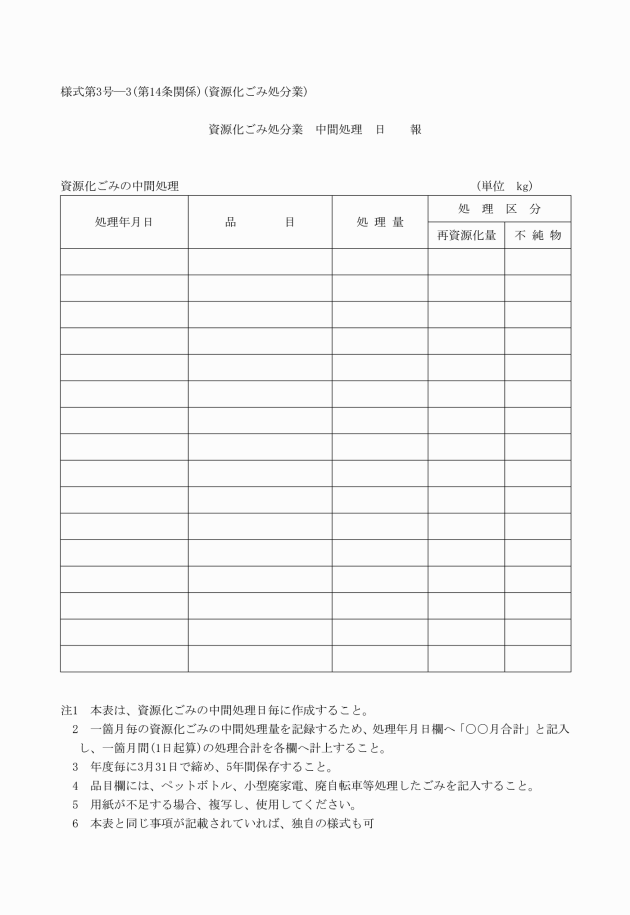

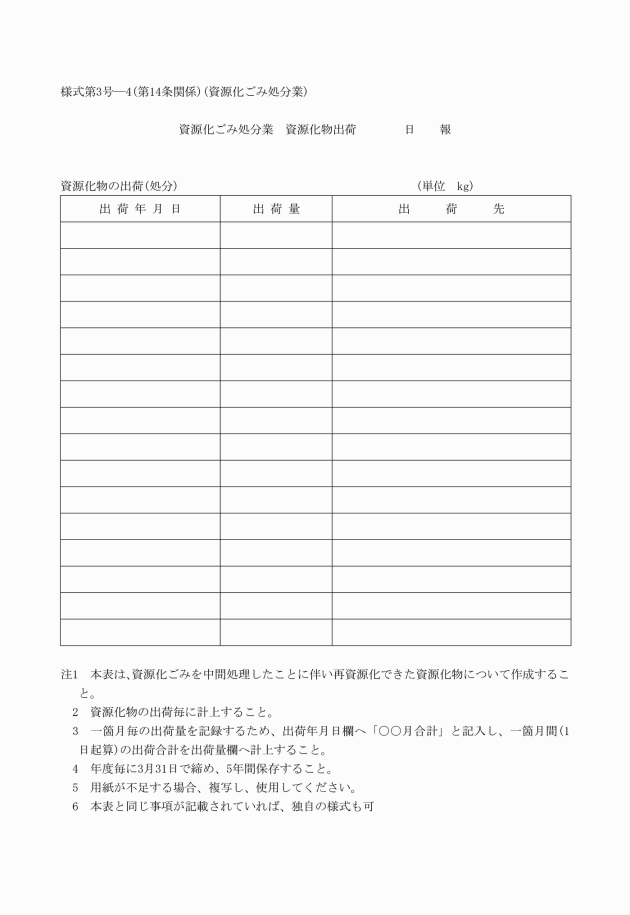

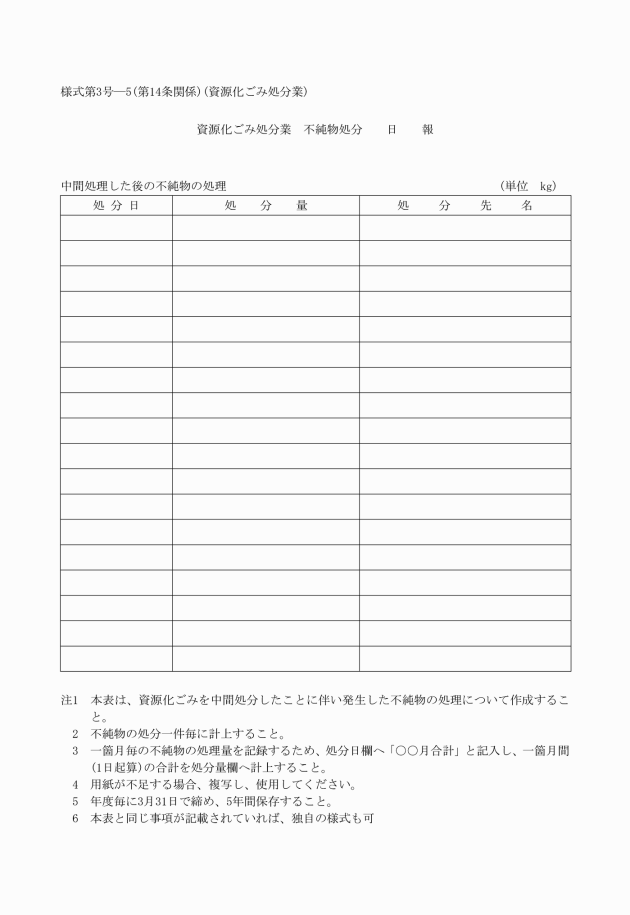

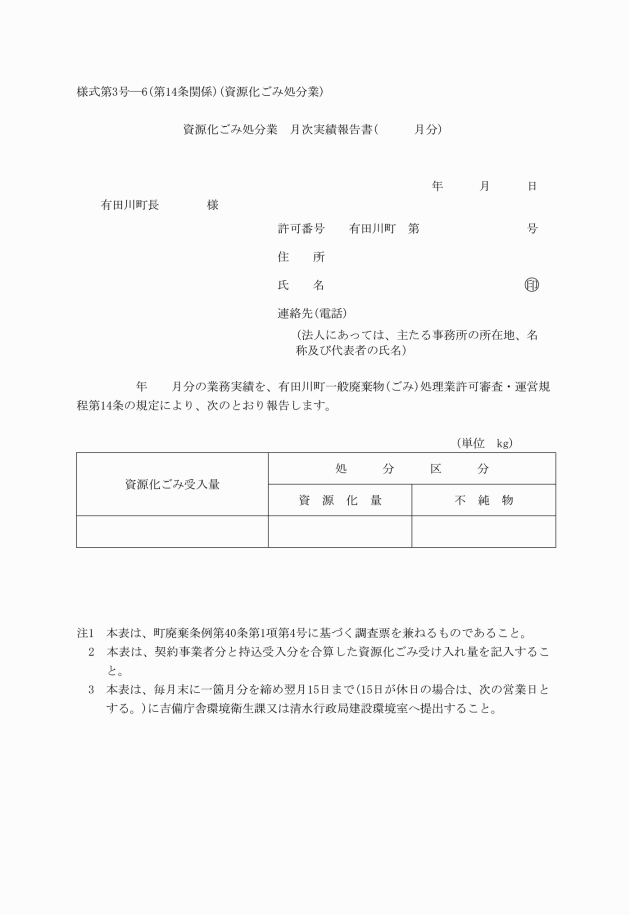

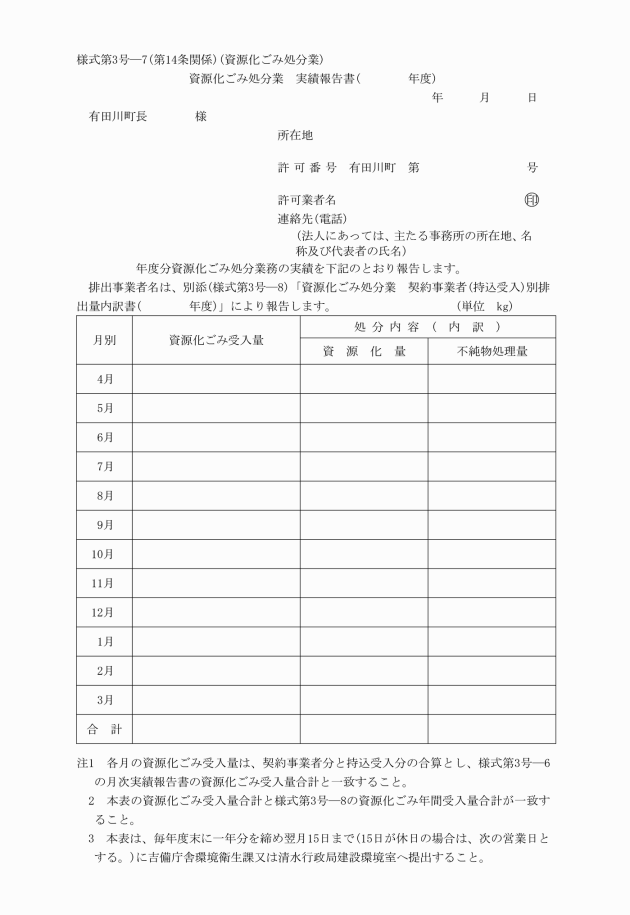

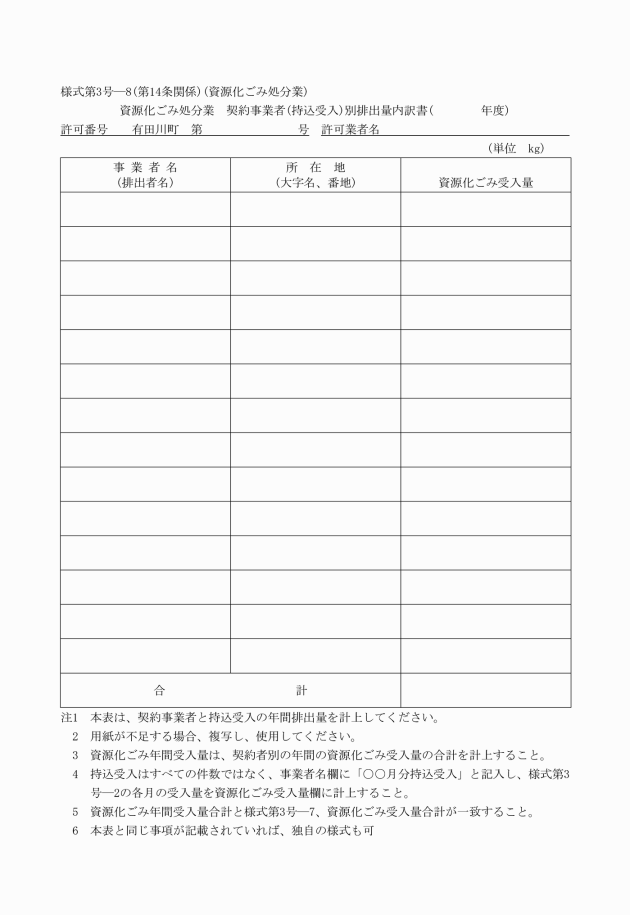

(2) 資源化ごみ処分業

① 資源化ごみ処分業 契約事業者別受入 日報 (様式第3号―1)

② 資源化ごみ処分業 持込受入 日報 (様式第3号―2)

③ 資源化ごみ処分業 中間処理 日報 (様式第3号―3)

④ 資源化ごみ処分業 資源化物出荷 日報 (様式第3号―4)

⑤ 資源化ごみ処分業 不純物処分 日報 (様式第3号―5)

⑥ 資源化ごみ処分業 月次実績報告書 ( 月分) (様式第3号―6)

⑦ 資源化ごみ処分業 実績報告書 ( 年度) (様式第3号―7)

⑧ 資源化ごみ処分業 契約事業者(持込受入含む)別排出量内訳書( 年度) (様式第3号―8)

3 第1項の(1)の③④及び(2)の⑦⑧の書類は、毎年3月31日にその年分を閉鎖し、翌月末までに町環境衛生課又は、清水行政局建設環境室へ提出すること。

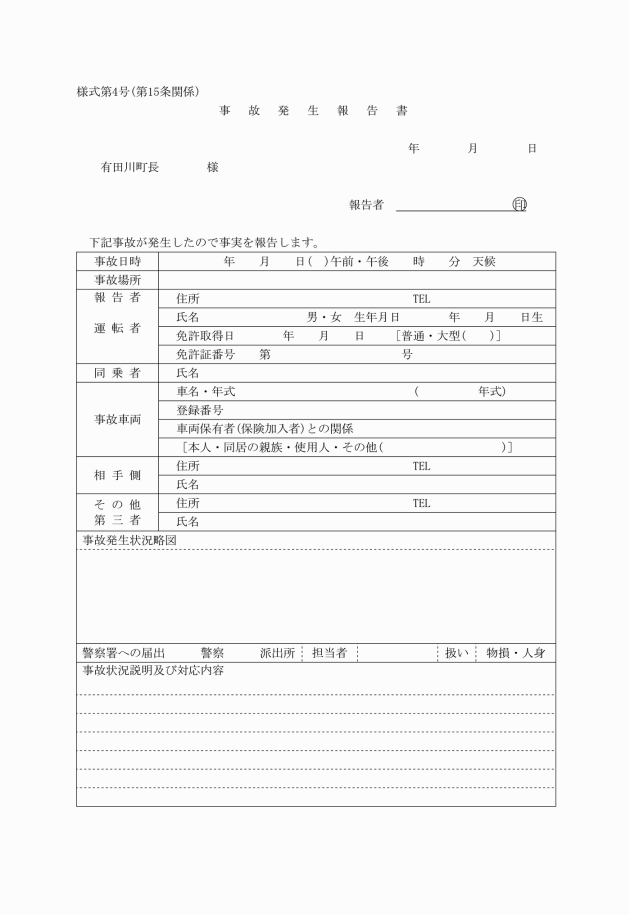

(交通事故の届け出)

第15条 許可を受けた者がその業務中に交通事故を発生させたときは、事故発生報告書(様式第4号)により速やかに町長へ届け出なければならない。

(許可後の公表)

第16条 町は、一般廃棄物(ごみ)処理業の許可を行ったときは、町ホームペーシにて許可者の名称及びその者が取り扱う廃棄物の種類等を掲載し、公表する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附則

(施行期日)

この規程は、告示の日から施行する。

附則(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月17日告示第18号)

この規定は、告示の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

附則(平成25年7月9日告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

附則(令和7年5月30日告示第39号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。