○有田川町営住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町営住宅条例(平成18年有田川町条例第190号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

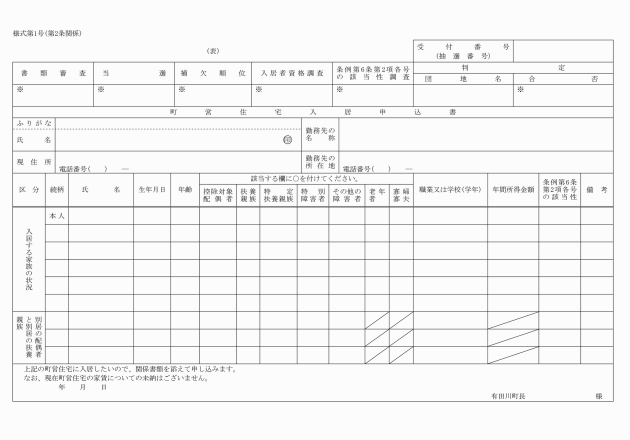

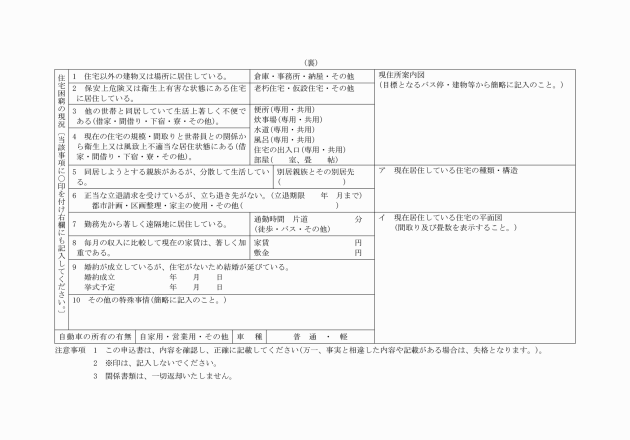

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類

(2) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(3) 入居しようとする者が条例第6条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、その事実を証明する書類

(4) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

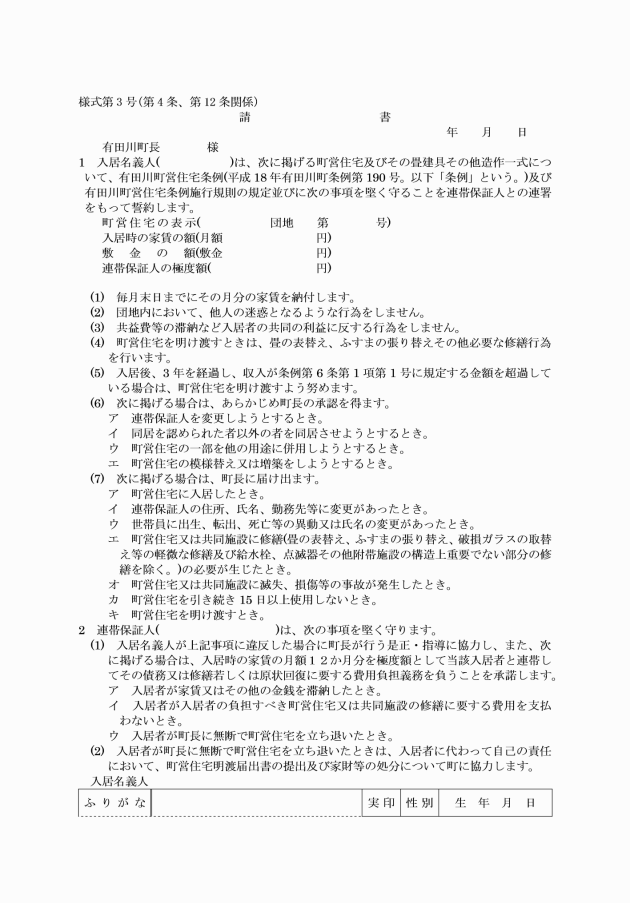

(請書)

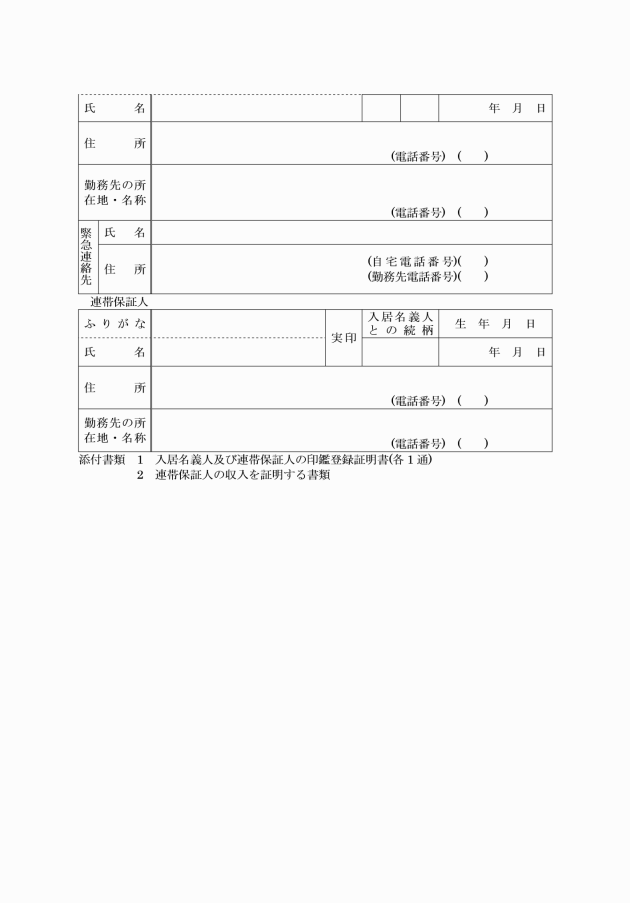

第4条 条例第11条第1項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の収入を証明する書類及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 原則として入居決定者の親族であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 前条に規定する連帯保証人の極度額は入居決定者の当初家賃の12か月分とする。

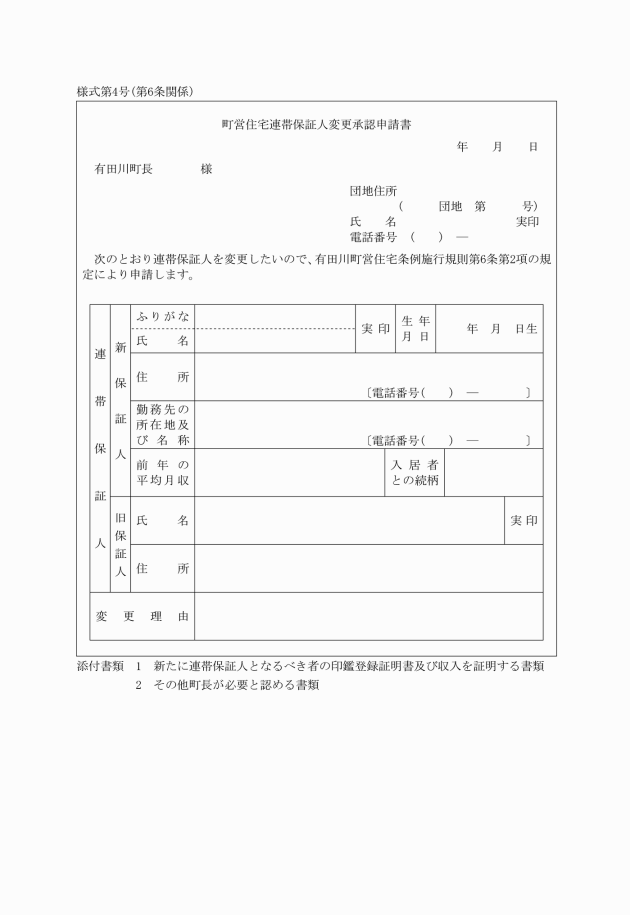

3 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該申請を行った入居者に対し、書面で通知するものとする。

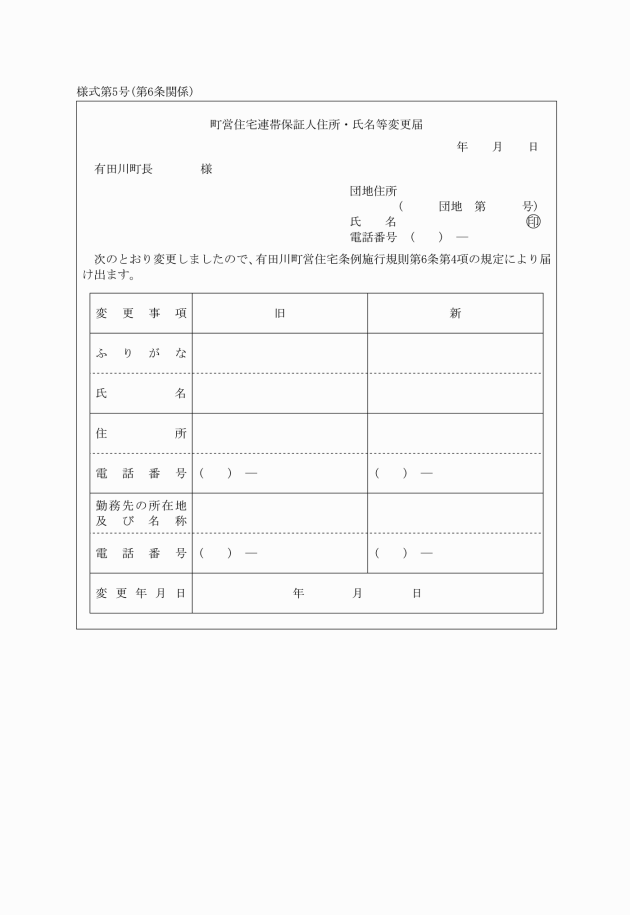

4 入居者は、連帯保証人が住所、氏名、勤務先等を変更したときは、直ちに町営住宅連帯保証人住所・氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

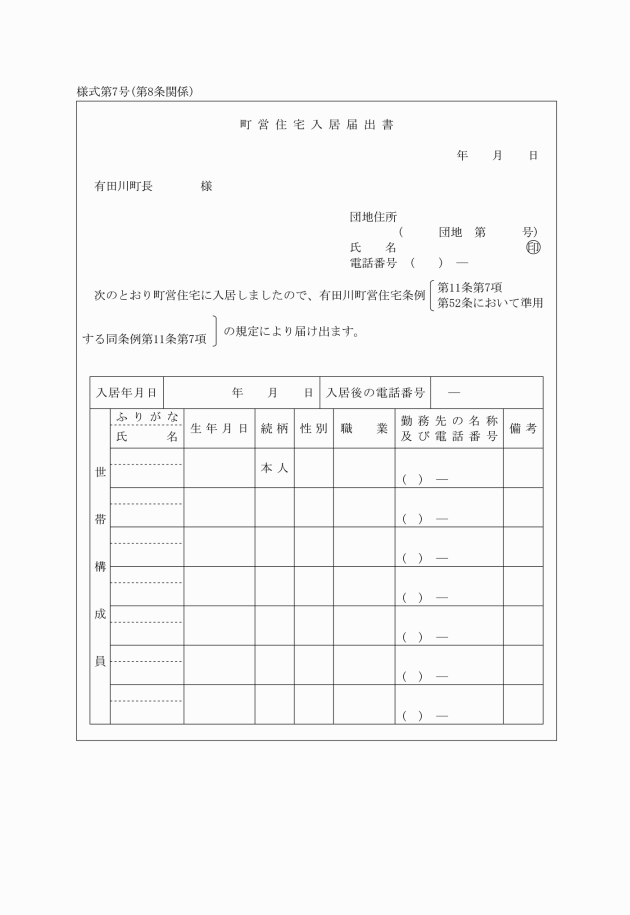

2 前項の町営住宅入居届出書には、入居者及びその同居者全員の記載された住民票の写しを添付しなければならない。

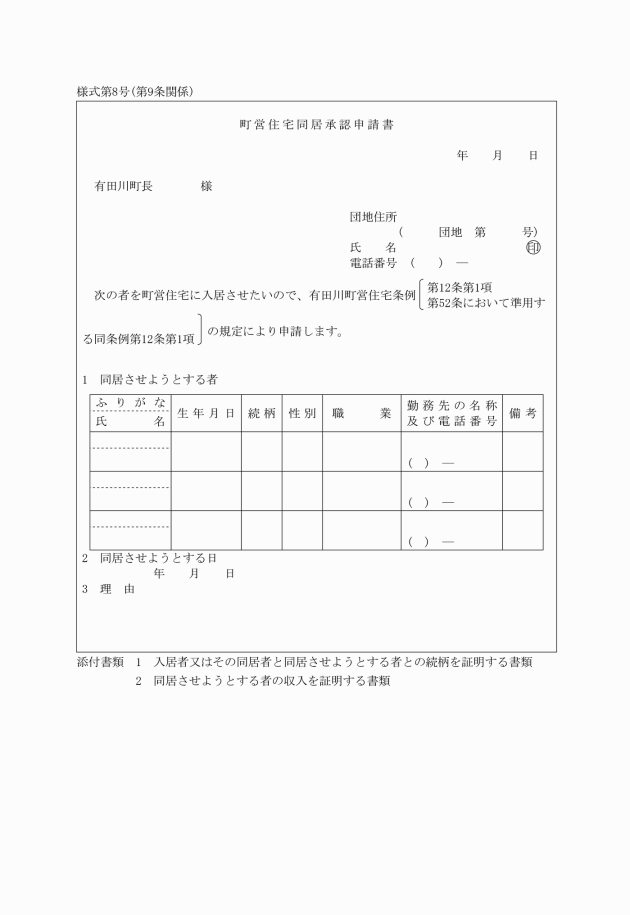

2 前項の町営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者又はその同居者と同居させようとする者の続柄を証明する書類

(2) 同居させようとする者の収入を証明する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

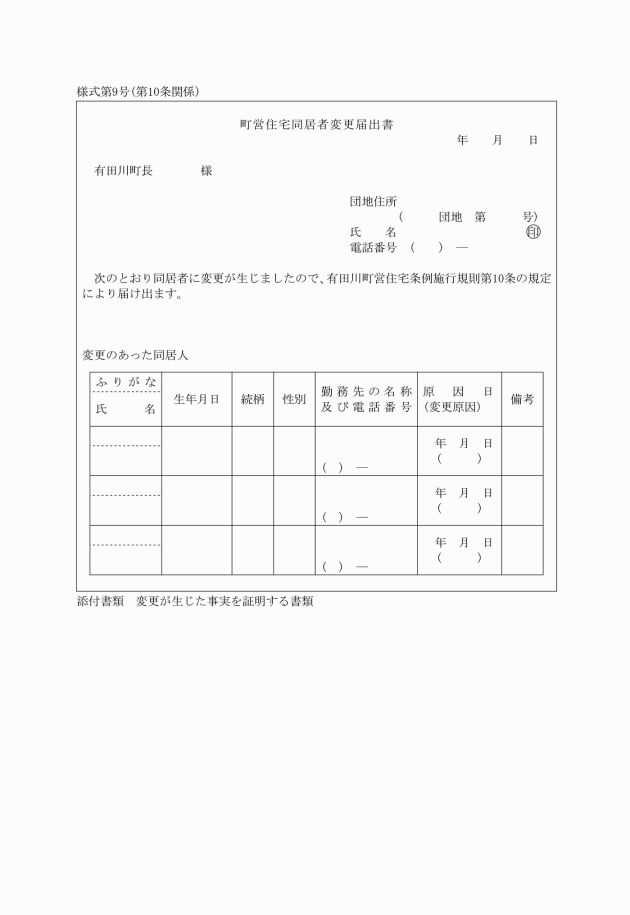

(同居者変更届)

第10条 入居者は、出生により同居者の数が増加したとき、又は死亡若しくは転出により同居者の数が減少したときは、速やかに同居者について変更が生じた事実を証明する書類を添付した町営住宅同居者変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

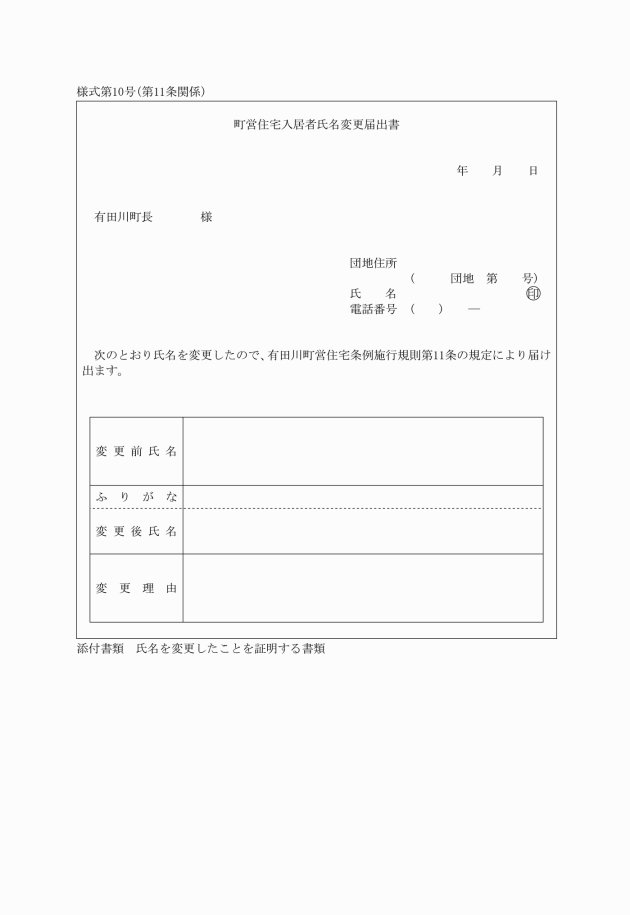

(氏名変更届)

第11条 入居者は、入居者又はその同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに氏名を変更したことを証明する書類を添付した町営住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

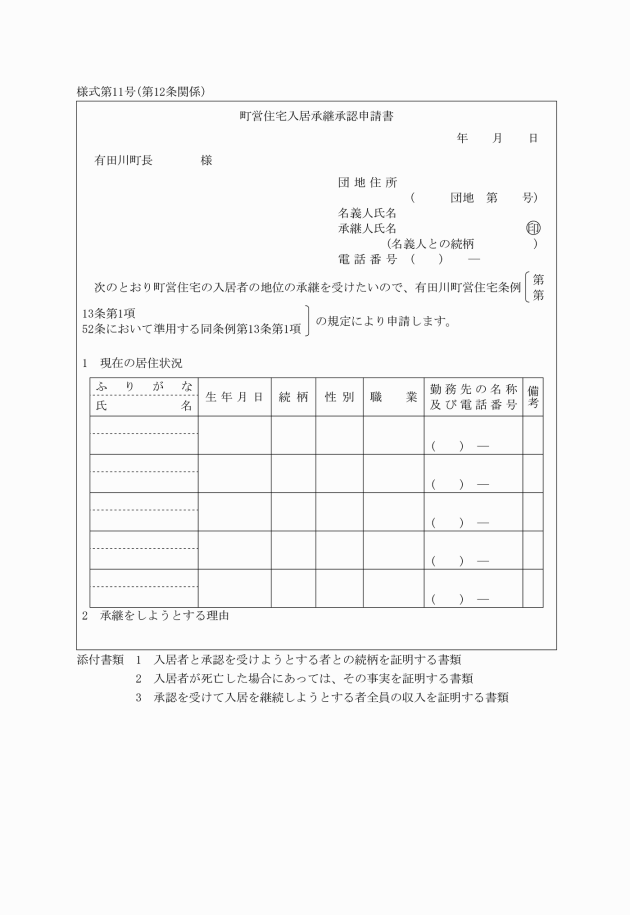

2 前項の町営住宅入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と承認を受けようとする者との続柄を証明する書類

(2) 入居者が死亡した場合にあっては、その事実を証明する書類

(3) 承認を受けて入居を継続しようとする者全員の収入を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定により提出された町営住宅入居承継承認申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 条例第13条第2項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

6 条例第13条第2項第1号(条例第52条において準用する場合を含む。)の規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 原則として条例第13条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者の親族であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

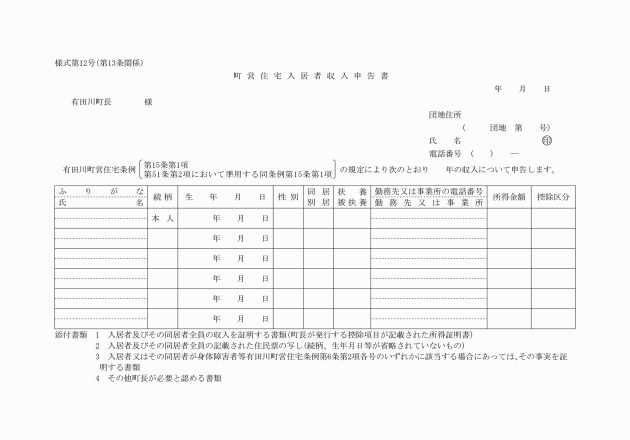

2 前項の町営住宅入居者収入申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 入居者及びその同居者全員の記載された住民票の写し

(3) 入居者又はその同居者が条例第6条第2項各号のいずれかに当該する場合にあっては、その事実を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

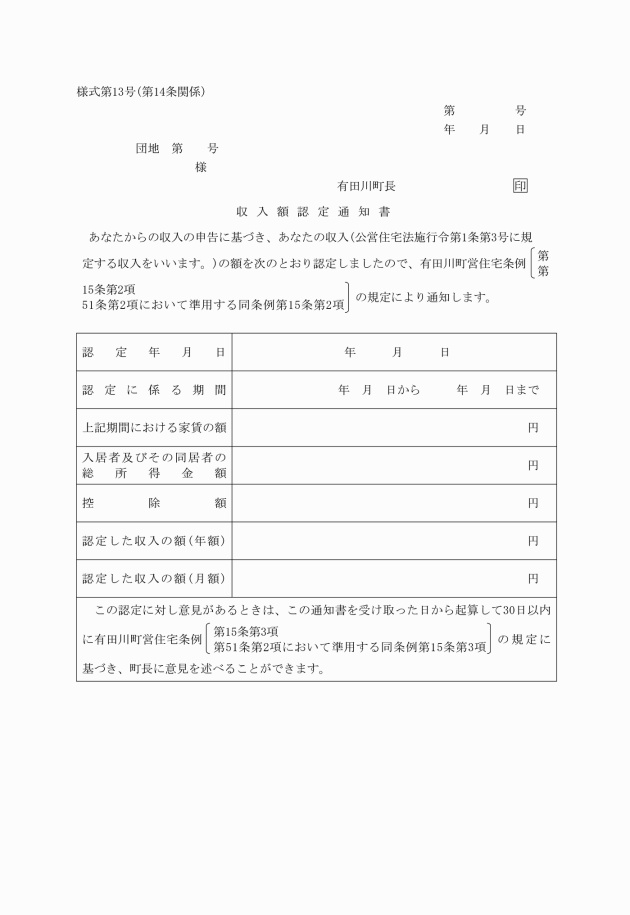

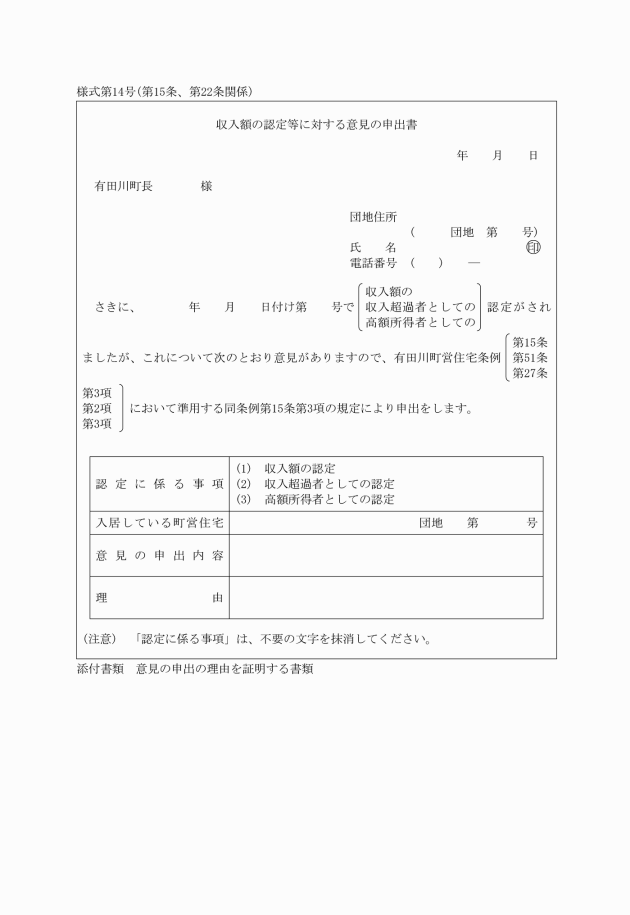

3 町長は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が提出された場合において、当該意見に理由があると認めるときは認定を更正する旨とともにその更正する内容を、理由がないと認めるときは認定を更正しない旨とともにその理由を書面により通知するものとする。

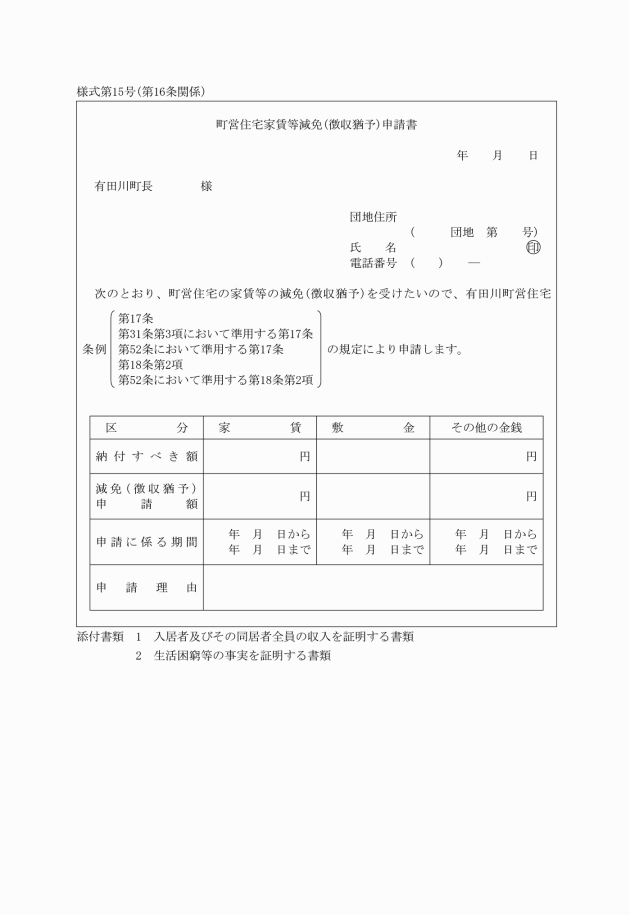

2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 生活困窮等の事実を証明する書類

3 町長は、第1項の規定により提出された町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

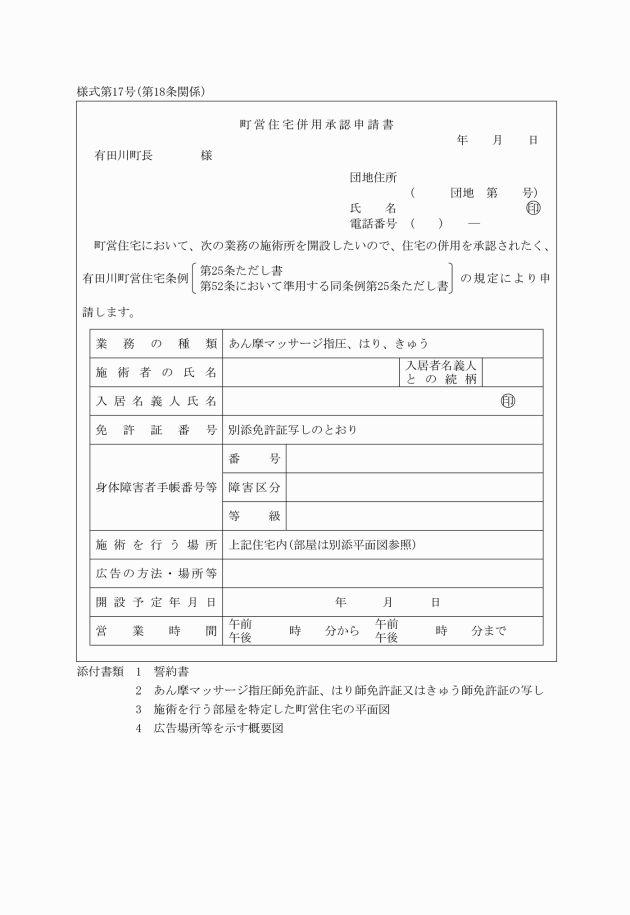

(併用承認)

第18条 条例第25条ただし書(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による町長の承認を受けようとする者は、町営住宅併用承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の写し

(3) 施術を行う部屋を特定した町営住宅の平面図

(4) 広告場所等を示す概要図

(1) 入居者又はその同居者(以下この項において「入居者等」という。)が町営住宅をあん摩、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者等以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供すること。

(2) 前号の業務に従事する入居者等があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を受けた者であり、かつ、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けた者)であること。

(3) 併用しようとする町営住宅があん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25条に規定するすべての条件に該当している住宅であること。

(4) 併用の承認をしても町営住宅の管理上支障がないこと。

4 町長は、第1項の規定により提出された町営住宅併用承認申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

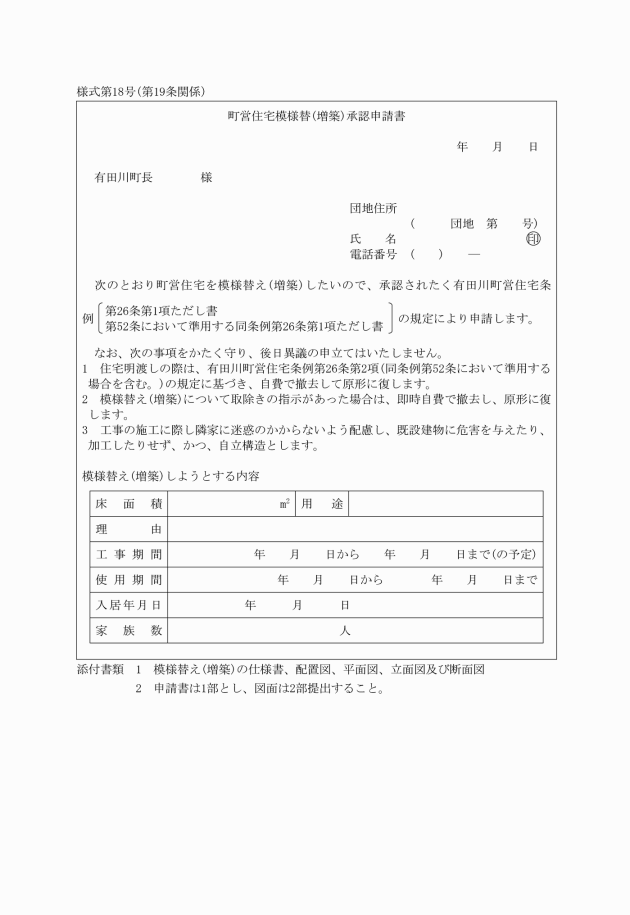

(模様替え又は増築の承認)

第19条 条例第26条第1項ただし書(条例第52条において準用する場合を含む。)の規定による町長の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)に関係図面を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された町営住宅模様替(増築)承認申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町営住宅条例施行規則(平成9年金屋町規則第12号)又は清水町町営住宅管理条例施行規則(平成10年清水町規則第9号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

附則(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに提出された請書については、なお従前の例による。

附則(令和2年8月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月27日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。